大規模キャンペーンや国のキャッシュレス還元事業を追い風に、存在感を増しているスマホ決済サービス。なかでも「PayPay(ペイペイ)」はユーザー数も多く、最も勢いのあるサービスの一つです。初めて使うスマホ決済として、検討している人も少なくないでしょう。

とはいえ、そもそもPayPayとはどんなサービスなのか、どんな特典があるのか、どうやって使うのかなど、今さら訊けない素朴な疑問や不安もあるはずです。

本記事では、PayPayの仕組みや利用のメリット・デメリットなどについて、難しい用語はなるべく使わず、わかりやすさ重視で解説。最低限知っておきたい使い方もざっくり紹介します。

PayPay(ペイペイ)とは?

PayPayのロゴ

「PayPay(ペイペイ)」という名前を聞くと、その音感からか中国系の企業が運営するサービスだと思う人が多いようですが、PayPayの運営元は日本企業です。

PayPayを展開するPayPay株式会社は、ソフトバンクグループ株式会社、ソフトバンク株式会社、ヤフー株式会社の合弁会社であり、日本最大級のIT系企業を親会社に持っています。サービス面やセキュリティのノウハウ、技術力はソフトバンクやヤフーから受け継いでいます。

安全性や補償制度は?

スマホ決済サービスを利用するうえで最も心配なのは、安全性でしょう。自分のお金をスマホを介して預けることになるため、不安に感じる人も少なくないようです。

PayPayでは2018年12月ごろ、クレジットカードの不正利用が相次いで発生(全額補償の対応)。その後、クレジットカード登録における本人認証サービス(3Dセキュア)の対応をはじめ、さまざまな不正利用対策でセキュリティが強化されてきました。

現在は「より安心してご利用いただくための3つの対策」として、「不正利用防止」「相談窓口」「補償制度」を表明しており、サービスの安全性を強調しています。

Image:PayPay公式サイト

自分が利用しているスマホ以外の端末からアクセスがあった際は、本人確認のSMSが届く二段階認証によって不正利用を防止。銀行口座やクレジットカード情報も暗号化され、相手先(支払先)に開示されることもありません。不正利用に関しては専任スタッフが常時監視しています。

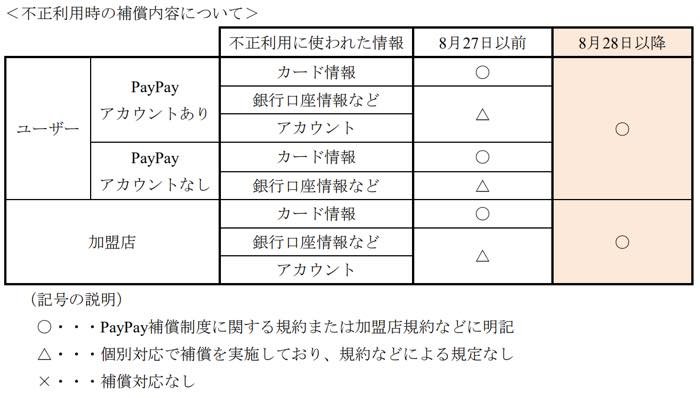

2019年8月下旬には、補償制度の導入について利用規約に明記。PayPayユーザーの銀行口座やクレジットカード情報が第三者に盗用され、不正利用による被害が発覚した場合、原則としてPayPayが被害額の全額を補償します。

また、万が一PayPayを使っていない人の銀行口座情報などが流出し、PayPayで不正利用された場合でも、同様に補償されます(ただし、被害者に重大な過失があった場合などは補償対象外)。

使い方などがわからないときでも、24時間365日いつでも対応してくれるカスタマーサポート窓口が設置されています。

- 電話で問い合わせる:0120-990-634

- メールで問い合わせる:PayPay問い合わせフォーム

PayPayの利用イメージ

通常、PayPayではあらかじめ残高を入れておき、お店などでアプリでQRコードを提示または読み取って決済(支払い)します。ここでは、その流れや特にわかりづらい「PayPay残高」についてイラストを交えてざっくり解説します。

まずは、PayPayのアプリ内には財布があるという想定をしてみてください。たとえば「PayPay残高に1000円ある」という状態は、PayPayアプリの中にある財布に1000円が入っているという感覚です。

PayPayでチャージ、決済した際の利用イメージ

PayPayを使い続けていれば残高(=財布の中にあるお金)が減っていってしまうため、補充しなければなりません。このPayPay残高にお金を補充することを「チャージ」といいます。

残高のチャージは、あらかじめ登録した銀行口座などからおこないます。「銀行口座からPayPay残高に1000円分チャージする」というのは、銀行口座から1000円をおろして財布の中に補充するというイメージなのです。

PayPay残高に1000円分あるときにお店で300円分の商品をPayPayで購入したら、PayPay残高の残りは700円となります。現金でいえば、財布の中に1000円入った状態で300円の商品を買ったら財布の中に700円残った、という状態です(支払いでもらえる特典・還元については後述)。

どうやって支払う(決済する)?

PayPayで支払う(決済する)ときは、まず店舗のレジで「PayPayで支払います」と伝えましょう。

決済の方法は、「バーコード支払い」と「スキャン支払い」の2種類です。決済方法は店舗によって異なるため、自分で選ぶわけではありません。どちらの決済方法なのかは店員に確認してください。

バーコード支払い

バーコードを読み取ってもらうだけで決済は完了

バーコード支払いは、PayPayのアプリに表示されたバーコードまたはQRコードを店員に提示することで、スキャンして読み取ってもらう方式です。バーコードまたはQRコードを提示すれば、他の操作は必要ありません。

画面に表示されたバーコードをスキャンしてもらうだけなので、ほんの1〜2秒で支払いが完了します。コンビニや家電量販店など多くの店舗がバーコード支払いに対応しています。

スキャン支払い

左:スキャン支払いの店舗にはこのようなステッカーがレジに設置されている右:QRコードを読み込んだら自分で金額を入力

スキャン支払いは、レジに設置されたQRコードをユーザーが読み取る方式です。まずPayPayアプリからQRコードリーダーを起動し、ユーザーがレジに設置されたQRコードを読み取ります。

QRコードを読み取ったらユーザーが支払い金額を手入力し、金額等を店員に確認してもらったうえで、支払いボタンをタップすれば決済が完了します。

自分でQRコードを読み取って金額を入力するため、バーコード支払いに比べて少し手間がかかる印象です。それでも、現金支払いよりは素早く支払いできるはずです。

PayPayを使うメリット

ここではPayPayを使うメリットを4つピックアップして紹介します。

ほかにもPayPayには様々な特徴がありますが、まず覚えておきたいポイントはこの4つでしょう。

クレジットカードを持っていなくても利用可能

PayPayには、クレジットカードは必要ありません。基本的にPayPay残高(スマホ内にある財布のイメージ)にチャージして利用するサービスのため、クレジットカードがなくても銀行口座からチャージすれば、日頃の買い物でPayPayを使えます。

さらに、セブン銀行のATMから現金を入金してチャージすることもできるため、銀行口座を持っていなくても利用することができます。

決済すると還元(特典ポイント)を受けられる

PayPayを利用していると、「還元」という言葉を頻繁に耳にします。これは、決済した金額に応じて特典ポイントが戻ってくる(還元される)という意味です。

PayPayの還元イメージ

PayPayでは、キャンペーンなどの対象になっている場合を除く標準の還元率は0.5%です。PayPay残高で決済した金額の0.5%相当のポイントが付与されます。つまり、1000円(税込)の商品を購入する際にPayPayで支払うと、5円分のポイントが後日戻ってくるということになります。

この還元される特典ポイントを「PayPayポイント」といいます。PayPayポイントは、次回の買い物などで1ポイント=1円相当として利用可能です。基本的に、PayPayポイントは決済した日の30日後に付与されます(例:1月15日に決済した分は2月14日に付与)。ちなみに2022年4月1日に改称されており、それまでの名称は「PayPayボーナス」でした。

なお、PayPayの還元率は月ごとの利用実績に応じて翌月の還元率がアップします。

- 100円以上の決済回数が50回以上

- 合計利用金額が10万円以上

【1】と【2】のどちらかを達成すれば翌月の還元率が0.5%アップして1%、両方達成すれば翌月の還元率が1%アップして1.5%

たとえば、4月1日〜4月30日までの間に「【1】100円以上の決済回数が50回以上」の条件を満たすと、5月1日〜5月31日の還元率が1%にアップします。

ただし、5月1日〜5月31日の間に【1】【2】どちらかの条件を満たさなかった場合、6月1日〜6月30日の還元率は0.5%に戻ってしまいます。

PayPay(ペイペイ)の還元率まとめ──付与率アップや確認の方法も解説

使える店舗が多い

PayPayの利用メリットの1つに、使える店舗が多い点が挙げられます。

大手コンビニ、家電量販店、スーパー、ドラッグストア、飲食店、タクシーはもちろん、個人経営の小規模店舗でも使える場合があります。「このお店でもPayPayが使えるの?」と思うこともあるほど、意外な店舗で使えるケースが多々あります。

PayPayのステッカー。このようなステッカーやポスターが貼っている店舗はPayPayが使える

PayPayに対応している店舗では、店頭にポスターやステッカーが貼ってあるため、よく利用する店なら自分の目で確認してみるのもいいでしょう。また、PayPayアプリ内のマップ機能では、周辺の対応店舗を地図で検索することも可能です。

絶え間なく実施されるキャンペーン

PayPayを他のスマホ決済サービスと比べたときに特徴的なのは、おトクなキャンペーンを継続して実施していることでしょう。

2018年10月にサービスを開始した直後は「100億円キャンペーン」を開催するなど、大々的なキャンペーンを打ち出したことで話題となりました。「100億円キャンペーン」は終了しましたが、その後もPayPayでは絶え間なくキャンペーンを実施しています。

たとえば、2019年9月1日から30日までの1カ月間では、スーパーマーケットを対象とした最大10%還元キャンペーン「ワクワクペイペイ」を実施していました。

これは、イトーヨーカドーや西友、サミットなどPayPayを導入しているスーパーでPayPayを使って決済すると、支払金額の10%のPayPayボーナスが後日還元されたというもの。PayPayではこの手の期間限定キャンペーンを頻繁に実施しており、毎月何かしらの還元が受けられます。

キャンペーンを活用すれば、通常よりもずっと効率よくPayPayポイントが貯まり、また次回以降の買い物で使って還元を得られるという好循環が生み出されます。PayPayのキャンペーンについては、下記記事でまとめているので、ぜひチェックしてみてください。

PayPayのデメリット・惜しい点

PayPayを利用するにあたって、メリットだけではなくデメリットも理解したうえで利用するのがいいでしょう。

PayPayを使っていて不便、複雑と感じるのは、おもに以下の2つがあげられます。

チャージ対応していない銀行がある

PayPayに銀行口座を登録しておくことで、銀行口座から簡単にチャージできます。しかし、すべての銀行に対応しているわけではありません。

三井住友銀行やみずほ銀行、ゆうちょ銀行など大手行のほか、数多くの地方銀行には対応していますが、未対応の金融機関も結構あります。

ただ、保有している銀行口座がPayPayに対応していないという人でも、現金チャージや携帯電話料金との合算払いによるチャージ(ソフトバンクまたはワイモバイルユーザーのみ)も可能です。

PayPayにチャージする方法は以下の記事で詳しく解説しています。

キャンペーンの条件がややこしい

各種キャンペーンは、PayPayをお得に使うために欠かせない要素です。しかし、その内容や条件は複雑であることも多く、正確に理解しづらいという一面もあります。

いつどんなキャンペーンを実施しているのか、キャンペーンの対象店舗はどこなのか、どうすればキャンペーンの対象となるのか、キャンペーンの対象になるとどれくらいの還元があるのか…などを把握しながら、PayPayを攻略するのは上級者でも容易ではありません。

闇雲にすべてのキャンペーンを追いかけるよりは、自分に合った狙い目キャンペーンを吟味し、確実にPayPayポイントの付与を受けたいところです。

PayPayを使い始めるなら

PayPayの利用を検討している人に向けて、サービス内容やメリット・デメリットを極力わかりやすくまとめてきました。

PayPayを使いたいと思えたら、あとは下記記事を参考にPayPayアプリを触ってみてください。利用登録からチャージ、支払い方法など実際の手順を詳しく解説しています。