増えすぎた人口を抑制するために導入された中国の一人っ子政策。1979年に始まり2014年まで続いた、この国家主導の政策は世界的にも有名です。

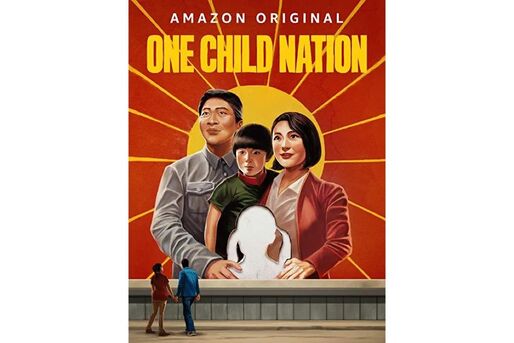

しかし、35年に及ぶこの政策は中国社会に暗い影を落としていました。映画『一人っ子の国』は、そんな一人っ子政策の闇に迫るドキュメンタリー映画です。

監督は、一人っ子政策時代に中国で生まれたナンフー・ワン。彼女は成人後、アメリカへ移住。一人っ子政策の実態を調査し、自身の両親や親戚、そして当時の役人や人身売買を手掛けていた人物などを調べてインタビューを敢行しました。一人っ子政策が生んだ実態を浮かび上がらせています。

取材で明らかになるさまざまな事実

ナンフー・ワン監督は中国出身で、今はアメリカで暮らしています。彼女は中国が一人っ子政策を実施している時代に生まれ、その政策に疑問を抱かず育ちました。彼女の暮らした地域は田舎で、2人目の子どもを持つことを許されていたため、弟が1人いるのですが、そうした家族は珍しかったようで、学校では弟がいることでいじめにあうこともあったようです。

成人後、アメリカに渡り、2014年に一人っ子政策が終了。彼女はその後、子どもを授かったことをきっかけに、一人っ子政策の実態を調べることにします。

彼女は両親に一人っ子政策のことを質問します。その事についての疑問はなかったのか、なぜ自分には弟がいるのか等々。さらに監督は、当時、一人っ子政策の実施を担当していた元役人などにもインタビューし、当時の様子を語ってもらいます。そして、衝撃的な事実が浮かび上がってきます。

監督は、一人っ子政策に関わった人々、女性たちや子どもたちのような被害者だけでなく、加害者たちも人生を狂わされた人として扱います。皆が国家主導の政策によって尊厳を傷つけられたのだとこの映画は描いているのです。

妊娠抑制と中絶禁止、違いはあるのか

ナンフー・ワン監督は、本作の製作にあたり、共同監督としてジアリン・チャン氏に声をかけています。その理由は、ワン監督は以前、中国政府に批判的な作品を作ったために当局から目をつけられていたことでした。国家安全部から尋問を受けたこともあるそうです。

本作のナレーションでは、アメリカの一部地域の中絶禁止に触れて、これもまた自分の身体のことを自分で決められないという点で一人っ子政策と何が違うのか、と疑問を投げかけています。

国とは何か、自由とは何かについて深く考えさせられる作品です。日本は当時の中国と逆に、子どもの出生率が低下していることが社会問題として議論されていますが、個人の自由を侵害せずにこの問題に向き合う時、何が大切なのかをこの映画を通じて考えてみるのも有意義ではないでしょうか。

動画配信サービスの「Amazonプライム・ビデオ」では、『一人っ子の国』が見放題です(2022年5月10日時点)。