世界のグローバル化に伴って世界の歴史・文化を学ぶ意義が高まり、社会人になっても世界史を学びたいと思っている人が少なくありません。

そんな人たちのために、本書は、授業動画累計850万回再生を突破した公立高校教師YouTuberの世界史の学び方を紹介しています。ポイントは、年号を使わず、ひとつのストーリーに基づいて世界史を解説すること。ここでは、世界史がわかりにくいといわれる理由を解き明かし、わかりやすく解説する著者が説く、大航海時代の歴史の一部を紹介します。

参考文献:『一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 公立高校教師YouTuberが書いた』(山崎圭一著/SBクリエイティブ〔2018年8月出版〕)

なぜ、教科書の世界史はわかりにくいのか?

世界史をどのように勉強していたか思い出してみてください。英語の単語帳を覚えるように、用語や年号を暗記していた人が多いのではいないでしょうか。世界史の勉強が苦手だと感じてしまう原因の一つとして、世界史の教科書の構成があります。高校で使われる一般的な『世界史B』の教科書を前から順に読んでみると、年代や地域がごちゃごちゃに入り乱れ、中東、ヨーロッパ、インド、中国と学んでまた中東に戻り、またインド、ヨーロッパ……と地域や年代が目まぐるしく変わります。基本的には教科書を前から順に学んでいくため、全体像を把握しにくく、最終的に用語や年代を暗記するだけになってしまうのです。

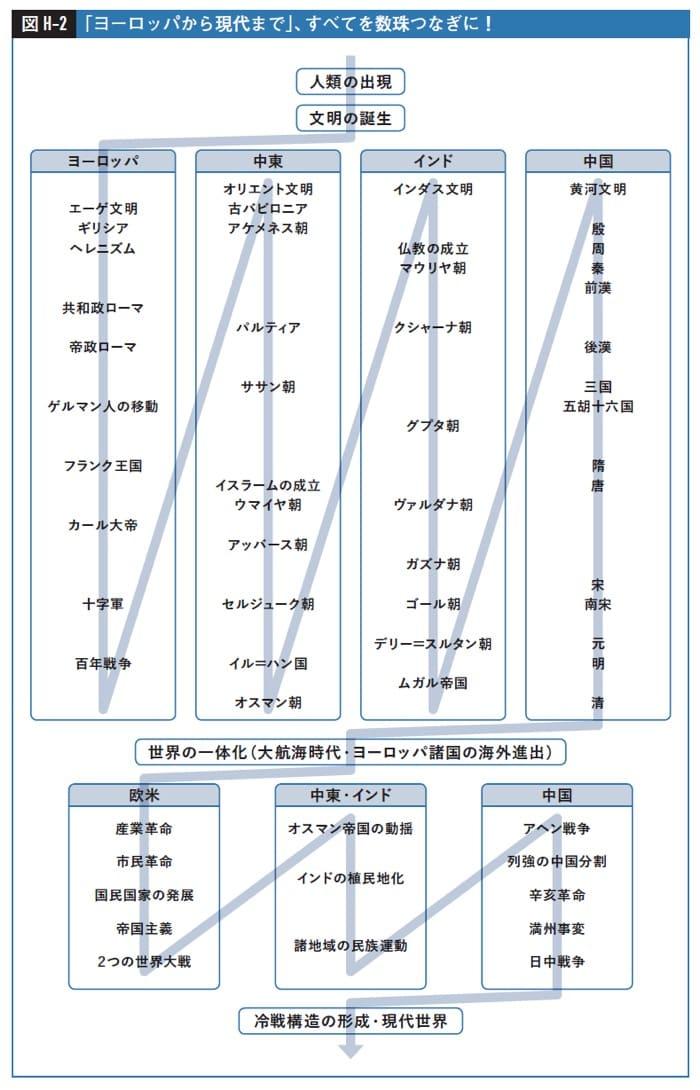

そこでお薦めするのが、世界史を11のブロックに分け、数珠つなぎに学んでいく方法です。内容としては、最初にヨーロッパ、中東、インド、中国の4つの地域を個別に学んだあとに大航海時代を通じて4つの市域が一つに合流。次に近代、現代を通じてヨーロッパ世界がアジアを中心とした世界に影響力を強めていく過程を学ぶ、という流れになります。

一般的な『世界史B』の教科書を前から読んだ時の項目の流れ。縦に年代、横に地域を並べたが、矢印があっちこっちに飛んでおり、全体像を把握しづらい

本書は11のブロックに分け、ヨーロッパから始まり、近代、現代まで数珠つなぎに学べるように構成した

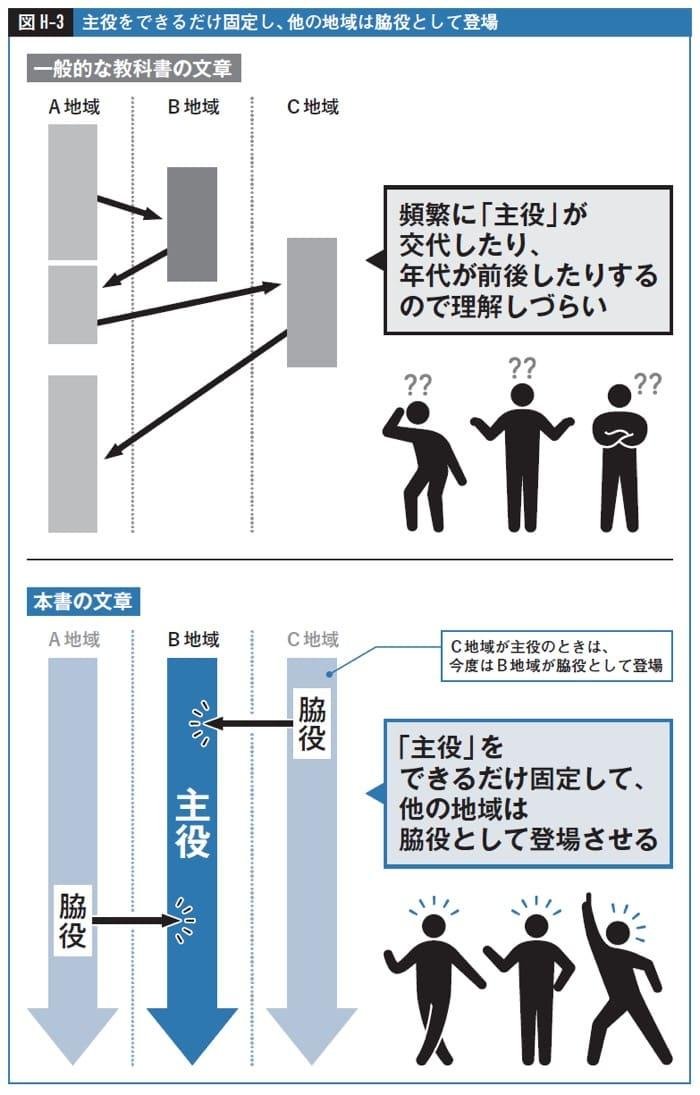

また、世界史の教科書は文中で目まぐるしく主語が変わるという特徴があり、あるページではヨーロッパの国々が主語になって語られ、数ページ進むと今度は主語が中国になり、さらに進むといつの間にか中東の王朝が主語になっていたりします。世界の各地域は相互に関連しているため、さまざまな視点から歴史を眺める必要がありますが、主語が頻繁に変わると内容の把握が大変になり、頭に残りにくくなってしまうのです。そこで本書は、主役の地域を固定し、その他の地域は脇役として登場させるというストーリーにすることで、地域や国家間などの横のつながりを理解しやすくする工夫もしています。

さらに重要なのは、年号を一切使用しないこと。数珠つなぎにしたストーリーを読むうえで、年号はノイズ(雑音)になってしまい、頭に残りにくくなるためです。年号を取り払うと、事件や人物の関係性やつながり、因果関係が際立つのです。

一般的な教科書と、本書の文章の違い

世界史の始まり、大航海時代

上記の点を踏まえて、大航海時代の一部の歴史を紹介します。

イギリスとフランスの百年戦争や、スペインの国土回復運動(レコンキスタ)、神聖ローマ帝国の大空位時代など、中世ヨーロッパの混乱が落ち着くと、ヨーロッパでは食文化が多彩になり、アジアの香辛料の需要が拡大します。しかし、この時代はヨーロッパ諸国の宿敵オスマン帝国が成長していたため、陸路でのアジアの貿易ルートが途絶えてしまっていたのです。そこで、「陸がダメなら海から行こう」と新しい交易路を確保しようとしたところから、世界が一体化する大航海時代が始まります。

先陣を切ったのはポルトガルで、アフリカを南から回り込む航路でインドを目指しました。船酔いで船には乗れないにもかかわらず「航海王子」というニックネームがあるエンリケが、アフリカ西岸の探検隊を派遣。そして、バルトロメウ=ディアスがアフリカ南端の喜望峰に到達して、ヴァスコ=ダ=ガマがインドのカリカットの到達し、船員の3分の2を失いながらも香辛料をヨーロッパに持ち帰りました。そのころ、「アフリカを回るのではなく西に大西洋を突っ切ればインドに到達できる」とスペイン女王イザベルに主張したコロンブスは大西洋横断に挑み、2カ月以上も陸地が見えない航海の後に、現在の西インド諸島・バハマにあるサンサルバドル島に到達します。コロンブスの大陸発見のニュースは世界に衝撃を与え、空前の西回りブームが起き、イギリス王の命を受けたカボットがカナダを発見。また、インドの向かう途中に遭難をしたポルトガルのカブラルが偶然にもブラジルに漂流してポルトガル領であることを宣言します。さらに、イタリアのアメリゴ=ヴェスプッチは南米の海岸線にたどり着き、アジアではありえないほど南まで陸地が続いていることに気づき、「新大陸」と証明したことから新大陸は彼の名をとって「アメリカ」と名付けられたのでした。

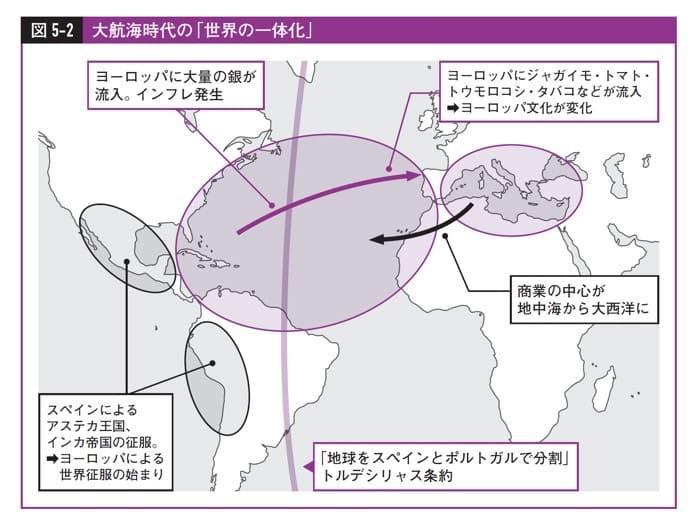

大航海時代に開かれた航路

ヨーロッパの世界征服

その後、いよいよ世界一周のときがやってきます。スペイン王・カルロス1世の命を受けて出港したマゼランは太平洋を横切って陸地に到達し、その地をスペイン皇太子・フェリペの名をとって「フィリピン」と命名。その後、マゼラン一行は原住民たちに襲われて殺害され、生き残った部下がスペインに帰還し、世界周航の名誉を手に入れました。こうした航海者たちによって世界が一体化していき、ヨーロッパは地中海を中心とした世界から大西洋と新大陸がつながった欧米世界になります。また、新大陸から莫大な量の銀がもたらされてヨーロッパの銀相場が大きく下落する「インフレ」が起こります。ほかにも、ジャガイモ・トマト・トウガラシ・タバコ・カカオ・トウモロコシなどの新大陸原産の物産がヨーロッパ各地に広がり、やがて世界中の必需品になります(トマトはイタリア料理に欠かせない食材になり、トウガラシは韓国料理などに多用され、タバコは全世界の嗜好品になりました)。

スペインとポルトガルの航海は領土の拡大という野心的な側面もあり、ポルトガルはインドのゴア・マレー半島のマラッカを占領して明(中国)からマカオの居住権を得ます。スペインはフィリピンにマニラを建設後、銀がたくさん採れるとわかった新大陸にコルテス、ピサロを派遣し、コルテスはアステカ王国を、ピサロはアンデスのインカ帝国を征服し、先住民を奴隷化して鉱山で働かせ、過酷な搾取を行います。また、両国は同時に「地球を半分に分ける」という条約を交わします。地球儀上に線を引き、新大陸はスペイン領土、アジアはポルトガルの領土というざっくりした内容のもので、トルデシリャス条約といいます。こうして大航海時代に、ヨーロッパ諸国による世界征服の第一歩が踏み出されたのです。

ヨーロッパ諸国による世界征服の始まり

SBクリエイティブのコメント

本書は、YouTube上で世界史の授業動画を公開し、現役の高校生や大学受験生、社会人、主婦などから「わかりやすい!神授業!」と口コミで話題になっている公立高校教師YouTuberの初著書です。

今、著者の授業動画は高校の教員や教育関係者の間でも「画期的!」と大きな話題を呼んでいます。その理由は、めまぐるしく地域や年代が変わり、複雑に入り組んだ構成になっている一般的な教科書と違い、著者は欧州、中東、インド、中国の4つの地域を主役にしながら古代から現代までを年号を使わずに1つのストーリーで構成している点です。年号を使わない代わりに、人名や出来事を因果関係で数珠つなぎにしていくことで、まるで小説を読むような感覚で世界史を学習できるようになるのです。

本書は、そんな著者の200本ある授業動画のエッセンスを1冊に凝縮しました! 学生時代に世界史が苦手だったという方は、ぜひ"新感覚"の世界史を試してみてください!

構成・文:吉成早紀

編集:アプリオ編集部