Googleの対話型AIサービス「Bard」が日本国内からでも利用できるようになりました。ただし、現時点で対応する言語は英語のみとなっています。

Bardは、2023年2月に発表されたGoogleによるチャットAIツール。対話アプリ用言語モデル「LaMDA」を搭載し、ユーザーからの複雑な質問に対してAIによる回答を提示します。

Bardの一般公開は、2023年3月に米国と英国で開始されています。今回、日本国内からでもBardにアクセスしてAIチャットサービスが利用できるようになりました。

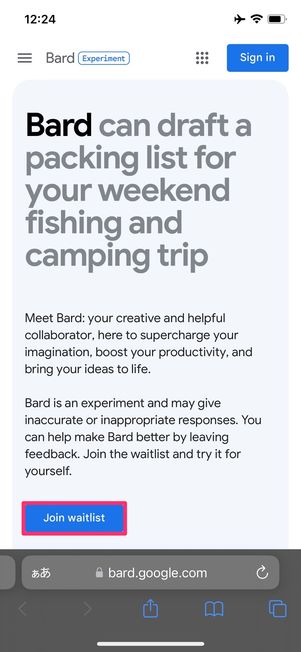

「Join waitlist」からウェイトリストに参加する

Bardを利用するには、BardのWebサイトで「Join waitlist」を選択し、ウェイトリストに登録する必要があります。このときサインインに利用するGoogleアカウントは、18歳以上かつ個人のGoogleアカウントであることが条件となっています。Google Workspaceに登録しているGoogleアカウントではBardのウェイトリストに参加できません。

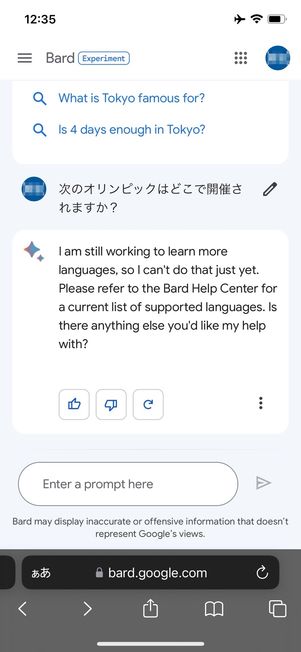

現時点で日本語での質問には対応していない

「Enter a prompt here」に英語で質問を入力すると、AIによる回答が得られる

ウェイトリストへの登録後、Gmailにウェイトリストで順番が回ってきたことを知らせるメールが届いたら、Bardを利用できるようになります。現時点でBardへの質問で利用できる言語は英語のみとなっており、日本語での質問には回答されません。なお、GoogleはBardを実験段階にあり、ユーザーからの質問に対して誤った内容の回答をする場合もあるとしています。

「View other drafts」から3パターンの回答を確認可能

「Google it」を選択すると、質問と関連するトピックの検索ワードを提案してくれる

Bardでは、ユーザーからの質問に対して3パターンの回答を用意します。「View other drafts」を選択すると、各パターンの回答内容を確認可能です。また、回答の最下部にある「Google it」からは、質問内容に関連するトピックの検索ワードを示してくれます。Bardに質問した内容を検索でさらに深堀りしたいときなどに活用できそうです。また、GoogleはBardが事実か疑わしい回答をした際に、「Google it」からの検索でファクトチェックをするよう案内しています。

AIチャットサービスの「ChatGPT」と比べると、BardはAIへの質問内容をすぐにGoogle検索に結び付けられる点が大きな特長です。ただ、日本国内からのアクセスに対応したとはいえ、英語での質問しか利用できない状態は、多くの日本国内のユーザーにとって使いやすい状態とは言えないでしょう。今後の対応言語の拡大に期待されます。