7月5日、日本経済新聞社と中国No.1のスタートアップメディア「36Kr」の事業提携を記念した合同イベントが、日本経済新聞社ビルの日経ホール&カンファレンスルームで開催された。

「いま知るべきチャイナテック」と題して、36Kr総裁の馮大剛氏のほか、中国のテック・スタートアップ業界に詳しい経営者や有識者をゲストに招き、中国の先端テクノロジーや日本企業がイノベーションを起こすために必要な心構えなどを紹介。日本から見るだけではわからない、中国におけるテクノロジー業界の実態を知ることができた。

36Krが取り組むメディア運営を通じたスタートアップ支援

最初に36Kr総裁の馮 大剛氏が登壇し、中国におけるこれまでの取り組みや、日本のマーケットに注目した理由などを語った。36Krは、2010年の設立以来、約1万5000社の企業を報道し、累計12万4000以上の記事をリリースしてきた中国で最も影響力のあるスタートアップメディアだ。

36Krは、中国国内のほか、日本やアメリカ、インドなどにも拠点を持ち、日々企業情報を紹介している

36Kr総裁の馮 大剛氏

中国はGDP総額が世界2位の経済大国で、近年急速な発展を遂げてきた。その発展を支えてきたのが、中国で盛り上がっているイノベーション活動だと馮氏は話す。

「中国のテクノロジーが進んでいるイメージはないかもしれませんが、この10年間で状況は大きく変化し、『イノベーション活動』=『全国民運動』とも言える流れが加速しています。例えば、街中で若者や大学生の話を聞いていると、10年前は『マンションの値段がまた上がった』といった投資話や『安定した国有企業や外資系に入りたい』など、就職に関する話が大半でした。今は、起業や資金調達の話をする若者がどんどん増えています」(馮氏)

中国の中小企業数は4000万社に達し、1日平均1万8000社以上の企業が日々誕生している。評価額10億ドル以上のユニコーン企業数は200社以上で、アメリカに次ぐ世界第2位だ。それに比例して投資家やVCからの投資も増加。2018年のVC投資総額は、1746億ドルで世界一の規模になっている。

このように中国のイノベーション活動が加速した一因について、馮氏は「謙虚ではないかもしれないが」と前置きした上で、36Krの存在を挙げた。

36Krは、1万5千社以上の企業を報道する過程で中国全土にアンテナを張り、約85万社に上るスタートアップ企業の情報を蓄積している。その情報を求めているのが投資家やVCだ。36Krは、資金調達をしたいスタートアップと投資先を探している投資家をマッチングするプラットフォームの役割を担っている。

他にも、スタートアップ企業がユニコーン企業に成長するまでの各段階に応じた研修サービスを提供したり、アリババなど新しい事業を模索している企業のコンサルティングをするなど、36Krの活動は多岐に渡る。今回、事業提携をすることにより、日本経済新聞社の影響力やブランド力を活用して、アジア全域をカバーしたいと馮氏は語った。

アジア全域に影響力を拡大していきたいと馮氏は話す

日本の企業が36Krを活用することで、中国企業と接点を持つ足がかりになると馮氏。「36Krは、中国新経済の最大の窓口です。中国のことを知りたい方や進出したい方にとっては、ベストなパートナーになると思います」とアピールした。

中国で起こっているデジタルイノベーションの波

続いて、3人のゲストが、自身の研究テーマや現在取り組んでいる事業について紹介した。最初に登壇した野村総合研究所 上級コンサルタントの李 智慧氏が話したのは、中国におけるデジタル化の現状と日本企業がイノベーションを起こす上での心構えだ。

野村総合研究所 上級コンサルタント 李 智慧氏

李氏は、野村総合研究所で、AIやIoT、Fintechなどを取り扱う中国企業の研究や日中企業の提携促進活動などを行なっている。最初に触れたのは、中国におけるデジタル化の現状について。例として挙げたのがモバイル決済サービスの普及比率だ。

李氏によると、中国ではおよそ8億人がインターネットを利用しており、約9割はモバイル経由でアクセスしている。さらに、モバイル利用者の約7割がモバイル決済を使っているという。農村部でもモバイル決済比率は約6割に達するそうで、日本よりはるかに普及が進んでいることがわかる。

中国でモバイル決済が普及する要因について、李氏は「政府の後押しがあるだけでなく、国民全員がIDを所有し、個人の認証基盤が既に出来上がっている。それらの情報を活用しているため、オンラインの本人認証やオンライン決済が他の先進国より実装しやすい」と話す。

決済をデジタル化するメリットはビッグデータの収集だ。さまざまな活動が情報として蓄積され「いつどこで誰が何を購入した」という意味のあるデータに生まれ変わる。それにより、渋滞予測などのスマートシティサービスや、Fintechサービス、無人コンビニなど、新たな産業が続々生まれる土壌ができている。

また、中国では社会実装のスピードも格段に速いという。「他の先進国と大きく違うのが、実装方法です。他の国では既存の都市に合わせてテクノロジーを開発しますが、中国では、実装するテクノロジーに合わせて都市を作ってしまいます。例えば、自動運転の実験をするために、センサーをつけた道路を敷いたり道路標識をアレンジしたりするなど、実装手段がアメリカなどとは大きく異なるのです」(李氏)。

中国では、モバイル決済に代表されるようなデジタル化の波が各地で発生しているが、歴史ある保守的な企業でもデジタルへの対応は早い。例えば、招商銀行のATMでは、キャッシュカードを持っていなくてもスマホアプリと顔認証ですべてのサービスが受けられる。アプリのダウンロード数は8000万超で、4000万人/日のアクティブユーザーを抱えているという。また、飲食店では従業員の動きをAIで監視している。落ちたものを拾ったり、手で顔を触るといった想定外の動作をモニタリングし、業務の効率化や日本で問題になったバイトテロのようなリスク管理をテクノロジーの力で実現しているのだ。

保守的な銀行でもデジタル化の対応は早いという

従業員の管理もAIで行える

李氏は最後に、日本企業が中国と連携してイノベーションを起こしていく上での心構えをアドバイスした。

「中国は『世界の工場』から、インバウンド観光をはじめとした『世界の消費市場』になり、現在は『世界のイノベーションセンター』に変貌しています。新しいイノベーションを生み出すためには、中国が模倣をしているなどの先入観を持つのではなく、現状を正しく理解して、学ぶべき部分は学ぶ姿勢を持つ必要があると思います。また、さまざまなサービスを実装しやすい環境なので、『とりあえず試してみる』という点では、非常に適した環境です。中国の企業と組んで形にした上で、日本に逆輸入するモデルも出てくるのではないでしょうか」(李氏)。

中国を正しく理解して学ぶ姿勢も必要だと李氏は話す

中国で事業を展開する企業事例

スタートアップの事業を加速させるハードウェアプラットフォーム

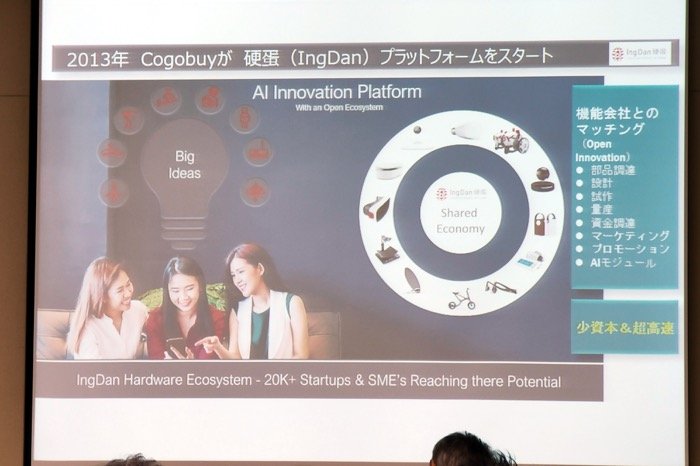

次に登壇したのは、IngDan Japan代表取締役社長の加藤 渉氏。IngDanは、中国の深センに本社を構えるハードウェアサービスプラットフォームで、製品を作りたいスタートアップ企業と、製品の設計・製造をする企業をマッチングさせるサービスだ。2018年には、日本企業向けのサービスをスタートするために、日本法人を立ち上げた。

IngDan Japan代表取締役社長 加藤 渉氏

加藤氏は、中国におけるイノベーションのエンジンになっているのはAIだと話す。そのAIの発展に伴い、搭載するハードウェアの需要が中国では飛躍的に増している。AIをテーマにしたスタートアップ企業が増える中で、事業の加速を支援するために始めたサービスがIngDanだ。およそ1000万ユーザーが登録されており、製品の設計・製造だけでなく、マーケティングや資金調達を支援してくれる企業も参加している。

設計や部品調達などさまざまな機能を持つ会社とマッチングできる

「スタートアップ企業はアイデアさえあれば、ハードウェアメーカーとマッチングしてすごいスピードで事業を形にできます。特に需要が高いのは、スマートホームやヘルスケア分野などで使われるIoT製品です。過去5年間で、3万件以上のIoTプロジェクトが、IngDanから世に送り出されました」(加藤氏)。

残念なのは、このプロジェクトに日本の企業が1件も絡んでいないことだ。約8割は中国企業のサービスだが、残りの2割は欧米やイスラエルの企業がアイデアを持ち込んでIngDan内で形にしているという。「日本の企業はオープンプラットフォームを利用しにくいようです」と加藤氏。しかし、ここ数年は、日本企業からもかなり多くの問い合わせが届いているそうだ。現在はトヨタ自動車とも提携をして、中国との関係作りを支援しているという。

中国が覇権を握るドローン分野に切り込む

最後に登壇したのは、無人航空機ドローン事業を手がける、エアロネクスト代表取締役CEOの田路 圭輔氏。ドローン自体を製造するメーカーではなく、新しい機体フレームの研究開発を行うスタートアップ企業だ。

エアロネクスト代表取締役CEO 田路 圭輔氏

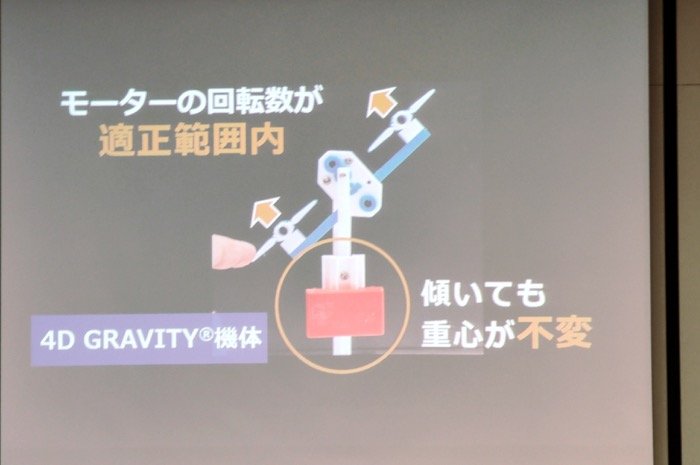

「ドローンは『傾けて飛行する』という性質上、耐風性や信頼性、飛行速度など、さまざまな問題を抱えています。これまでドローンメーカーはそれらの問題に対してソフトウェアでの解決を試みてきましたが、エアロネクストでは、ハードウェアでのイノベーションを目指しています」(田路氏)。

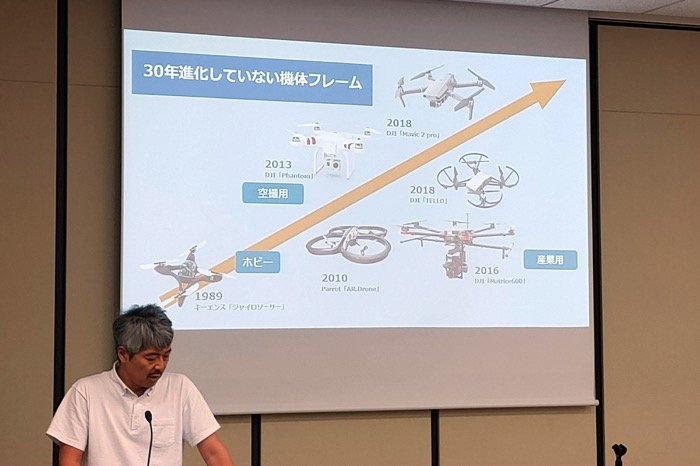

ドローンは、1989年の登場以来、機体フレームが変わっていないと田路氏は話す

「ドローンが1989年に初めて登場して以降、30年間ハードウェアは一切変わっていない」と田路氏。手をつけたのは重心制御技術だという。現在のドローンは、飛行するためにプロペラを傾けると、重心が動いて荷物も斜めになってしまう。そこで、飛行をするためのプロペラ部分と荷物を運ぶためのペイロード部分をジンバルで結合することにより、プロペラが傾いても、重心は変わらずまっすぐ荷物を運べるという。「ラーメンでも丼からこぼさずに運べる構造です」と田路氏は話す。

ジンバルで結合することにより、飛行中も重心が傾かず、まっすぐ荷物を運べるという

この重心制御技術を手にエアロネクストが乗り込んだ市場が、DJIなどを抱えるドローン大国の中国だ。将来は世界的に技術を普及させたいと話す田路氏があえて、中国に参入した理由を語った。「ドローンは中国の産業だと思っています。DJIなどがひしめく中国に飛び込むのは、ジャングルの中を進むようなものですが、その市場で認められれば世界が見えてきます。中国を世界のショーケースとして活用するために進出を決めました」(田路氏)。

中国で自社の技術を取り込まれてしまうリスクについて、周囲からも懸念の声は大きかったそうだが、「現状の問題を抱えているドローンが事故を起こして危険なものと認識された結果、普及が阻害されてしまうことの方が人類にとってはマイナスだと思いました」と田路氏は思いを語った。

最後に、ファシリテーターを務めていた日本経済新聞編集局企業報道部アジアテック担当部長の山田 周平氏は、ゲストの話を聞いた総括して、次のように語って締めくくった。

日本経済新聞編集局企業報道部アジアテック担当部長 山田 周平氏

「中国のイノベーションの流れは、これからも止まらないでしょう。日本企業もこの流れを自社の利益につなげることが大切だと思います。日本では、深センが特にクローズアップされていますが、単純に現地を視察して驚いて帰ってくるだけでなく、具体的に行動を起こす必要があります。今回ゲストの方が話してくれた事例や心構えは、今後中国を活用する上でのヒントになると思います」(山田氏)

構成・文:藤原達矢

編集:アプリオ編集部