10月2日から6日まで、幕張メッセにおいて、アジア最大級の最先端IT・エレクトロニクス総合展「CEATEC JAPAN 2012」が開催されている。出展者数は624社、合計小間数は2288小間で規模は昨年以上。2日間にわたって参加したアプリオ編集部が、各ブースを回って感じたことをまとめる。

主役は「スマートフォン」

「タッチパネル」「コンパクト」「多機能」。これらのキーワードから、スマートフォンをイメージする人は多いだろう。スマートフォンは操作が簡単で、携帯性に優れており、様々なシステムが搭載されている。そのコンセプトが多くの人に支持され、スマートフォンのユーザーは急激に増加中だ。

「CEATEC JAPAN 2012」の出展でも、「スマートフォンを支える技術」であったり、「スマートフォンと連携するシステム」が多数みられた。

スマホを支える部品はコンパクトに、効率よく

「スマートフォンを支える技術」は、文字通りスマートフォン等で使われる部品やシステム。端末の小型化を実現するうえで欠かせないモジュールや受動部品等が展示されていた。

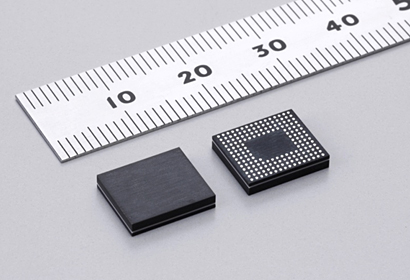

例えば村田製作所の「複合電源管理モジュール」は、通常のディスクリート品より実装面積比約70%ダウンを実現している。高効率な電源を複数内蔵しながら小型化を実現した優れた新製品だ。このような製品がスマートフォンに使われることで、軽量化に成功し、電池の持ちもよくなる。

また、ミツミ電機の「電池残量予測IC」では、小型パッケージかつ電流検出抵抗不要により、必要実装面積を削減している。電池の電圧および温度から電池残量を高精度に予測できる部品で、残量精度は高く、±3%(25℃、C/2充放電時)。

こうした新製品が新たにリリースされることで、スマートフォンやタブレットの性能は高まり、コンパクトになっていく。スマートフォンの製造に使われる部品等は、各ブースで目立つ位置に展示されており、各社の力の入り具合が伝わってきた。

スマホとの連携で、暮らしが変わる

「CEATEC JAPAN 2012」の開催テーマは、「Smart Innovation 豊かな暮らしと社会の創造」。各ブースでは、IT・エレクトロニクスと自動車、エネルギー、医療、ヘルスケア、農業、住宅等の産業が融合し、新たな市場を創造する技術・製品が多数展示されていた。個人の生活やビジネス、社会システム全般がネットワークでつながり、より効率の高いスマートな社会に向かって動き出している。

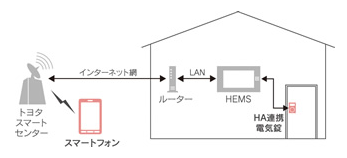

エネルギーの「見える化」を実現し、省エネ行動を促すシステムは、EMS(エネルギー・マネージメント・システム)という。住宅向けはHEMS(ホーム・エネルギー・マネージメント・システム)、商用施設向けはBEMS(ビルディング・エネルギー・マネージメント・システム)、工場向けはFEMS(ファクトリー・エネルギー・マネージメント・システム)、それらを含めた地域全体に向けたシステムはCEMS(コミュニティ・エネルギー・マネージメント・システム)と呼ぶ。トヨタや富士通、Panasonic、東芝等のブースでは、様々なHEMSやCEMS等が紹介されていた。

そのなかで、スマホとの連携という視点でみると、セキュリティの面で利便性が高まるサービスが興味深かった。トヨタホームでは、外出先からスマホで玄関の電気鍵をかけられたり、玄関の鍵が開いたことをスマホに知らせるHEMSが紹介されていた。

また、太陽誘電のブースでは、スマートハウスに窓から侵入者が入ろうとする時、振動を察知し、スマートフォンに通知する防犯センサが紹介されていた。

これらのシステムは、外でも家の中の状況を把握できるというのがポイントだ。

様々な領域で、少しずつ便利な世の中になっていく。その中心に、あらゆる機器等を「つなぐ」システムがある。そのような概念を上手く説明するのに「スマート」という言葉が適しているのだなと、改めて感じた。

進化が楽しみな技術

視線を検出して、パソコンやタブレットの操作を補助

最後に、数多くの製品のなかで、今後の発展が楽しみな技術をピックアップする。

富士通は、「視線テクノロジー」を展示していた。「視線テクノロジー」は、パソコンを操作する時の自然な目の動きから、次にしたい操作を予想し、操作をアシストする技術。視線検出センサーの小型化により、パソコンのデザイン性に影響を与えずに搭載できるという。

例えば、画像の右をみたいと思って視点をずらせば、パソコンの画面が右に自動スクロールする。マウスやキーボード操作の頻度を減らすことで、より閲覧行為に集中できるのが魅力だ。閲覧箇所や閲覧時間等から、ユーザーの興味度の高さを分析し、ユーザーに合ったコンテンツやサービスを提供することもできる。

視線を使ってアプリを操作する「i beam」

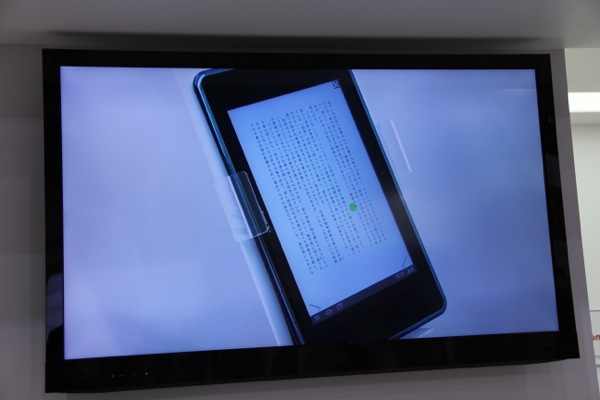

ドコモが展示していたのは、「i beam」。指で操作ができないシーンでも、視線を使うことで多くのアプリを操作可能にする技術だ。

例えば、電車の中でブックリーダーを閲覧していた場合なら、視点の移動で「ページ送り」や「拡大・縮小」等の操作ができる。Webサイトを閲覧しているなら、「スクロール」や「リンクの決定」といった操作も視点の移動だけでできる。

ドコモのブースで実際に操作しているところを見たが、スムーズに動作を実行できていた。今後の改善次第で、軽快に電子書籍のページをめくる、ブラウザを操るといったことも可能になるだろう。進化が楽しみな技術だ。

そのほか、気になった「外国語の単語等をカメラ越しに邦訳する『うつして翻訳』」や「しゃべってコンシェルを搭載したカーナビ」はそれぞれ記事化したので、チェックしていただければと思う。

![次世代の最新技術が集結、「つなぐ」システムでスマートな社会へ[CEATEC 2012]](/sites/default/files/styles/d7_teaser_landscape/public/ceatec2012-1004-top.jpg)