ドコモは1月26日、25日に発生した通信障害について、原因と経緯、対策などを発表した。影響を受けたのは、最大252万人。

原因は、制御信号が新型パケット交換機の処理能力を超えたこと。

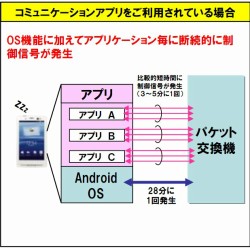

ドコモは24日深夜から25日未明にかけて、現行のパケット交換機を新型に切り替えた。スマホのユーザ増加に伴い、トラフィック増加に対処するのが狙いだった。なかでも、頻繁に「制御信号」を必要とするスマートフォンのアプリ(VoIP、チャット等)への対処を念頭に置いていた。

しかしながら、制御信号が新型パケット交換機の処理能力を超えてしまった。

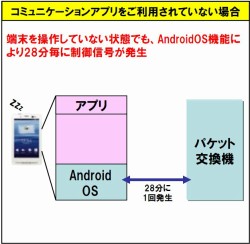

移動通信では、通信を行っていない場合、周波数有効利用のために無線リソースを解放するが、コミュニケーションアプリ(VoIP、チャット等)の普及により、端末がデータ送受信することによる、端末-交換機間で接続・解放のための制御信号が急増している。

ドコモは1時間あたりの信号量を1200万と想定していたが、実際は1650万だった。

今後の対策としてドコモは、全国のパケット交換機の一斉総点検を2月中旬までに行ない、必要に応じて、速やかに設備増設を行なうなどの対策を実施する。

また、スマートフォンの増加に伴って急増している制御信号量の監視を行ない、より適切な信号量予測を設備に反映させるとのこと。

発生経緯

- スマートフォン契約者の増加に対応するために、1月25日未明より新型パケット交換機への切替を実施

- 8時26分頃からトラフィックの上昇に伴い、新型パケット交換機の動作が不安定な状態となる

- 9時頃から、トラフィックがさらに上昇したため、ネットワークにおいて輻輳状態が発生し、ネットワークの自動規制により、パケットサービスおよび音声サービスが繋がりにくい状況となる

- 10時56分頃から、ネットワークにおける輻輳状態を改善するために、パケット交換機を切替前の状態に戻す作業を行ない、この作業が完了した交換機配下の基地局から規制を順次解除した

- 13時8分にすべての基地局の規制を解除し、回復した