2019年秋にスタートしたサブスクリプション型のゲームサービス「Apple Arcade(アップル アーケード)。月額600円を支払えば追加購入などは必要なく、さまざまなゲームが遊び放題になります。

いわゆる無料ゲームでもアイテム等の購入は有料というものは多いですが、Apple Arcadeのゲーム内では一切課金されることはありません。また、広告も表示されないので快適にプレイできます。

ただし実際に利用してみると、少し課題も見えてきます。今回はApple Arcadeの魅力や弱点をレビューしつつ、加入方法やラインナップなども詳しく紹介します。

Apple Arcadeの月額料金と加入方法

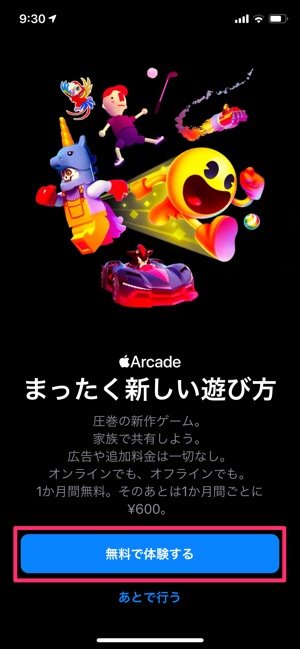

Apple Arcadeの料金は月額600円です。1カ月間は無料トライアルできるので、試してみる分にはお金はかかりません。一般的なゲームの課金と同様に、クレジットカードやキャリア決済、iTunesカードで追加した残高から引き落とされます。

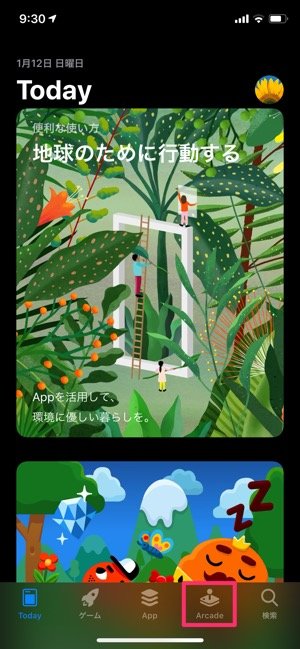

使い方は、iPhoneの「App Store」アプリの下に並んでいる[Arcade]タブをタップしていくだけです。とても簡単なので、誰でもすぐにはじめられるでしょう。

家族での利用も可能で、6名までがアクセスできます。子どもが利用する際は親も加入してコントロールするのがおすすめです。ペアレンタルコントロールと連携しているので、利用時間の制限なども可能です。

Apple Storeの画面下にある[Arcade]タブから加入する

最初の1カ月は無料体験が可能

無料お試しをしてみて使い続けることがわかったら、月額ではなく年払いのサブスクリプションに切り替えたほうがお得です。年払いでは12カ月で6000円となり、実質2カ月分が割安です。

無料体験だけをしてやめたい場合には、サブスクリプションをオフにしておく必要があるので忘れないようにしましょう。

年払いに切り替えるには、「設定」アプリを開いて名前部分をタップ

[サブスクリプション]を選択

サブスクリプション一覧から[Apple Arcade]を選択

こちらからキャンセルをしないと、課金が続くことになる。また、年払いへの切り替えも可能

支払いは一般的なアプリの購入や課金と同じ。毎月もしくは毎年引き落とされる

Apple Arcadeの使い方

Apple Arcade対応のゲームは、「App Store」アプリの下にある[Arcade]タブをタップして起動します。

一般的なゲームと同じようにインストールして利用しますが、Apple Arcadeに加入していないと当然インストールもできません。インストール後は、普通にタップして起動します。また、プレイしなくなったり試してみて自分に向かなかったりすれば、削除するのも普通のゲームと同じです。

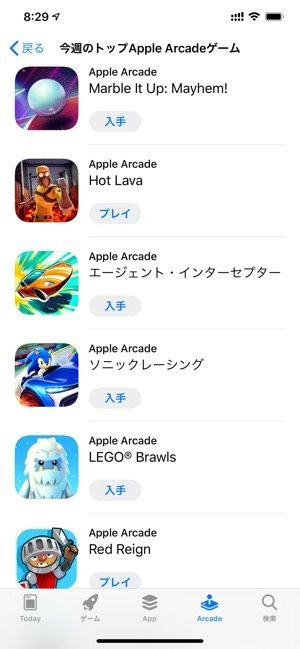

ゲームの探し方は、一般的なゲームアプリと同じで、人気のあるタイトルを[トップゲーム]から探したり、カテゴリから調べることも可能です。無料で体験している人は、一番下にある[すべてのゲームを表示]をタップしてみるとよいでしょう。ゲームが追加された順に表示されます。日付も表示されるのでどのくらい増えているかわかります。

Apple Arcadeは、オフラインでもプレイできるのが魅力となっています。データ通信量を節約してゲームを遊びたい人にも向いています。多くのゲームがオフラインでプレイできますが、モードによって対戦するタイプもあります。すべてのゲームで、すべてのプレイが完全オフラインでできるわけではありません。

[Arcade]タブからApple Arcadeを開き、ゲームをインストールする

ランキングでもゲームを探せる

カテゴリでゲームを探すこともできる

すべてのゲームを見ると、追加された日がわかる

iPhoneやiPadだけでなくMacやApple TVでも遊べる

Apple Arcadeは、iPhone、iPad、Mac、Apple TVなどさまざまなデバイスに対応しています。同じApple IDでサインインしていれば、別のデバイスでも続きをプレイできます。ただし、プレイ状況を保存する必要のあるタイトルは、保存したところからの再開になります。

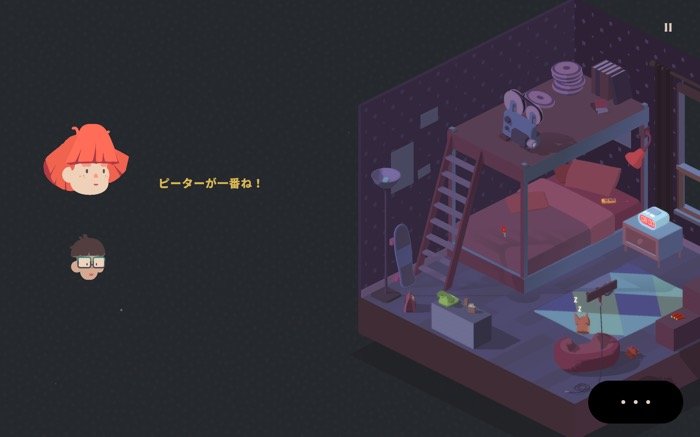

実際にいくつかのゲームをiPhoneとMacでプレイしてみましたが、iPhone上では画面の移動や視点の変更などが感覚的にスワイプやタップ、ピンチでできるタイトルも、Macではキーボード操作を覚える必要がありました。大画面でのプレイは快適ですが、MacやApple TVでのプレイは操作感がイマイチだと感じることもあるでしょう。

「The Get Out Kids」というゲームをMacでプレイしている画面。操作はキーボードとトラックパッドを使う

同じゲームをiPhoneでプレイ。iPhoneのほうが操作はしやすい

おすすめのタイトル

Apple Arcadeのゲームは、どれもとても質が高いと感じるはずです。見るからにがっかりするようなクオリティの低いゲームはほとんどありません。また、仮にあったとしても費用がかかるわけではないので、アンインストールすればよいのです。

ここでは、Apple Arcadeのゲームの中からおすすめタイトルを5本紹介します。ユーザーの好みによってマッチするゲームは変わってくるので、ぜひ体験プレイで他のゲームも試してみてください。

深世海

世界が滅亡し、地表はすべて水に覆われた「世海」を探検していくアドベンチャーゲーム。水中なので思うように動けず、多くのトラップがある中を探検しながら生き残っている仲間や世界の謎を解いていきます。泡が立っている場所で空気を補給しないと窒息してしまいます。

独特の世界観やサウンドは非常に完成度が高く、さすがはカプコン製。大人にもおすすめのタイトルです。

海の中にいる雰囲気のサウンドも素敵なので、ヘッドフォンやイヤホンでのプレイがおすすめ

Oceanhorn 2

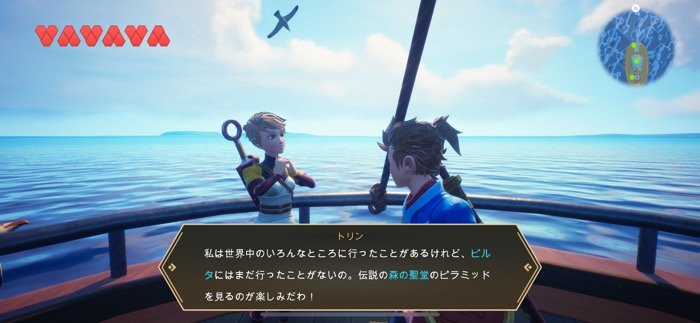

Apple Arcadeスタート当初からの人気タイトル。主人公の若き騎士が仲間とともに戦い、謎を解きながら旅を続けていくアクションRPGです。メインクエストは、すんなり進めても15時間以上掛かるボリューム感も頃合いで、1〜2週間はじっくり遊べます。オフラインでもプレイできるので、長時間の移動中にもおすすめです。

グラフィックも美しく、とてもスマホ向けゲームとは思えないほどのクオリティです。

謎を解き、仲間とともに戦いながら世界を冒険するゲーム。グラフィックも美しい

Red Reign

いわゆるタワーディフェンスゲーム。軍隊を準備して攻めていき、生産拠点を確保しながら相手の陣地を攻略すれば勝利となります。

軍隊を生産するためには、木材と金が必要。それぞれ1箇所をタップすると生産量が上がるものの、同時に両方は選べません。シンプルながら意外に奥が深く、相手の動きを読む必要があります。トレーニングモードはオフラインでプレイできます。

タワーディフェンスゲームでルールがシンプルなので、すぐに覚えられるが奥が深い

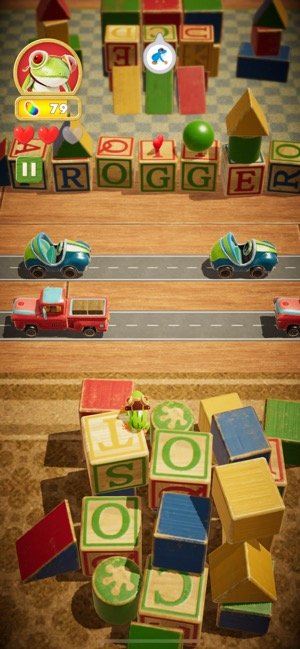

Frogger in Toy Town

コナミがリリースしていたアーケードゲームの新作。障害物を避けながら、カエルを巣穴に帰らせるアクションゲームです。

オモチャの世界で、動く汽車や崩れる積木などを避けながら移動していきます。ぴょんぴょんと跳びはねて、思った通りには動いてくれないのが楽しいところ。美しくコミカルなグラフィックも見どころとなっています。

思ったように動かないカエルを操って、オモチャの世界を進んでいく

Hexaflip:The Action Puzzler

六角形のベースを進んでいくアクションパズルゲーム。左右の移動のみで進んでいくので、先を読まないとチェックポイントをうまく通過できません。また、罠にはまってしまうことも。後戻りはできず、六角形の左右にしか進めないのがポイントです。

カジュアルに楽しめるので、ちょっとした空き時間にプレイにはぴったりのタイトルです。

六角形を左右に進んで、ゴールを目指そう

まとめ

Apple Arcadeは、月額600円と手ごろな価格で質の高いゲームがプレイできます。カジュアルなゲームを楽しみたい人にはおすすめです。ただし、パズドラやモンストなど、テレビでCMを流しているような定番ゲームがプレイできるわけではありません。

長時間貼り付いたり、他のユーザーと競ってレベルを上げるようなゲームはほとんど見当たらないので、課金系のゲームに疲れた人にも推奨します。少々残念なのは、ユーザー数がさほど多くないと思われること。対戦系のゲームは、マッチングしないことも少なくありません。

構成・文:戸田覚

編集:アプリオ編集部