数あるGoogleサービスの中でも利用者のすそ野が広いであろう「Googleマップ」。2013年にリニューアルされたサービスの全貌を把握できているユーザーは、実は一握りなのかもしれません。

今回は、現実をできるだけ再現するべく非常に作りこまれているにもかかわらず、芸が細かすぎて気づかれていないかもしれない、ウェブ版Googleマップにおける3つの作りこみを紹介します。

1. 影の向きを再現

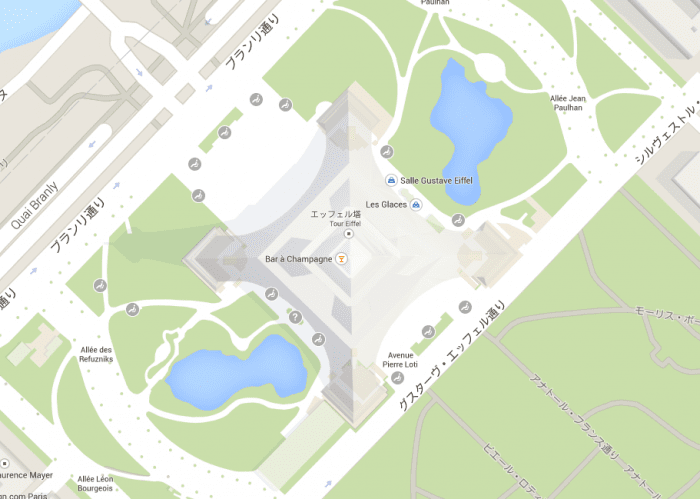

Googleマップで地図を見ていると、建築物が立体的に描画されていることに気が付くのではないでしょうか。モバイルアプリで地図を拡大してスワイプしていると、建物がぐりぐりと動きますよね。ウェブ版だと少し分かりづらいですが、同様に表現されています。

そうなってくると、立体ならば影ができるはずだと考えるのは自然な流れ。

実際、上の東京タワーのように地面に影ができます。もちろん、建築物の形と高さに応じて、影の形と長さは変化します。

影が出来るというだけで十分に細かい作り込みなのですが、さらにスゴイ作り込みは、時間経過に応じて影の方向が変化していくこと。下の画像では時間が経つと影の方向が時計回りに変わっていっています。

当然、太陽が東から出てくる朝方なら影は西に、太陽が西に沈んでいく夕方なら影は東の方角にできます。18時過ぎなら影は東寄りになります。

では、時差のある海外ではどうなっているのかというと、しっかり現地時間の太陽の高度と方角に合わせて影が描写されています。

上の画像はフランス・パリのエッフェル塔。現地時間の2015年4月19日8時46分(日本時間 2015年4月19日15時46分)に確認したところ、エッフェル塔の影は西側にできていました。

今回、どこまで厳密に影の方向と長さを計算しているのかについては調べていません。ただ、Googleマップでは、少なくとも時刻に応じて影の方向が変わっていくことは確かです。

2. 雲の動きを再現

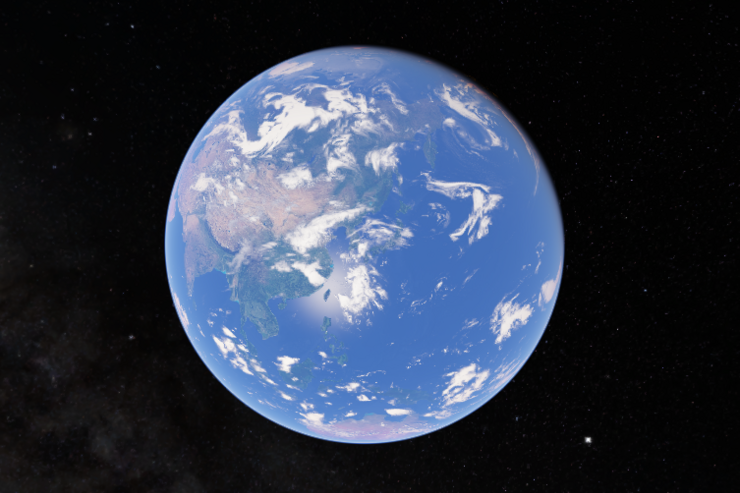

ウェブ版Googleマップの左下に表示されている「Earth」をクリックすると、図形的な地図から航空写真などに基いて作成されたリアルな地図に切り替わります。

このEarthモードでは、見られる範囲を広げていけば、宇宙から地球全体を眺められるようになっています。

このとき、雲のようすを確認することができますが、この画像は気象衛星によって直近に撮影された写真をもとに作られています。

上のGoogleマップ画像と下の日本上空の気象衛星画像は、ほぼ同時刻にキャプチャしたものです。雲の形の比較から、Googleマップでも気象衛星画像が随時反映されていることが分かります。

完全にリアルタイムというわけではありませんが、数時間程度のタイムラグで反映されているようです。ただ、Earthモードで天気を確認しているユーザーはほとんどいないでしょう。

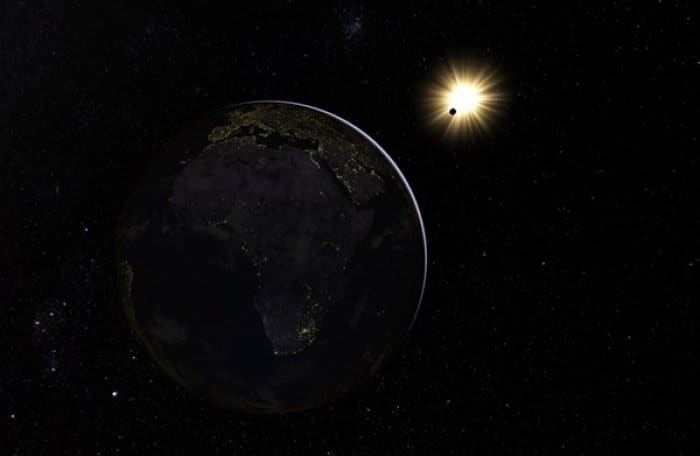

3. 日食の再現

雲の動きや地上における影のでき方まで再現しているとなると、気になるのはよりスケールの大きい天文現象。この点、Googleは期待に違わず、Googleマップで日食を忠実に再現していました。

たとえば、2013年5月10日に発生した金環日食。地球に新月の影ができていることが分かります。影の位置、つまり日食を観測できる地域もかなり正確です。

※日食は、太陽と地球を結ぶ直線上に新月が入り込み、地球の一部分に新月の影ができることで起こります。

この日食の再現については、以下の記事で詳しく紹介しています。

なお、2013年以降の日食が再現されているのかは確かめていません。もしかするとサービスリニューアル時に限定されたイースターエッグだった可能性もあります。