2019年12月12日(木)に住宅、ビル、商業・公共施設などのあらゆる建築物を対象にした建築総合展「住宅・ビル・施設Week」が開催された。その中で、IoTやモバイル通信などのほかにも、スマートホーム事業を展開しているソニーネットワークコミュニケーションズ(株)もセミナーを実施した。

テーマは、「ソニーのIoTスマートホーム事業の将来展望」。執行役員の渡辺潤氏が登壇し、ソニーがおこなっているスマートホーム事業の取り組みや、今後の展望について発表した。

スマートホーム事業での「音」の役割

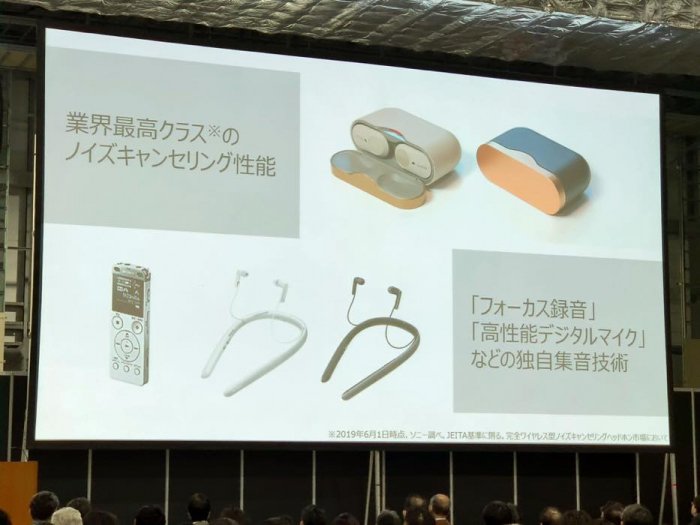

スマートフォンやカメラ、ゲーム、ネットワークサービスなど幅広い事業を展開しているソニーグループ。昔から音楽の分野に力を入れており、最近では人間の可聴域の限界までの聞こえる「ハイレゾリューション」技術や雑音を消す「ノイズキャンセリング」などの機能も開発している。そのほかにも、カメラや住宅なども手掛けている。ソニーネットワークコミュニケーションズ(株)は、「MANOMA」と呼ばれる、個人向けのスマートホーム事業やAIソリューション、通信などに取り組んでいる企業だ。グループの技術力を活用し、住宅をどのように変えていけるかが課題となっている。

今、スマートフォンをはじめ、自動運転など、さまざまな業界に変化が起きている。その中でも支配的な技術は、映像と通信、機械学習、駆動だと言われている。自動運転をするにも、映像を撮影し、そこから情報を解析して機械学習に回し、機械に対処させる方法を考えるためだ。これはスマートホーム事業にも共通して言える。渡辺氏はその工程の中でも、「音」が重要だと語る。

「車の場合は道路しか走らないが、家は部屋の中には壁や天井があり、目に見えないところに対するアクションや検知が必要になる。音は壁を越えられるという非常に大きいソリューションだと思っており、光と違って、自分たちに向かってくる方向の反対の波をぶつけると、ノイズキャンセリングと呼ばれる音を消すこともできるし変化させられる特性がある。コンシューマー向けにノイズキャンセリングのイヤホンやマイクなどを提供しているが、これを家の中に入れたらどうなるかと考え、真剣に取り組み始めている」(渡辺氏)。

ソニーが提供しているノイズキャンセリング機能を搭載した製品

「音」の情報収集で広がる可能性

音を使うと幅広い「情報収集」が可能になる。映像と違って死角がないため、カメラでは分からない情報を得られるのが大きな利点だ。また、反射をしたり、曲がったりする特性があるため、ソニーの集音技術を使って音をデータとして取り込めば、かなりの情報量を収集できるという。

そこで有効なのが、超音波だ。コウモリは超音波を出して周りの様子を調べたり、船はソナーを使って魚群の位置を特定している。つまり、超音波を使えば、人が何をしているのかが緩やかに判別できるようになるのだ。歩き方ひとつとっても、大人や子供、お年寄りでは音は違う。音の情報を撮り続けると均質なデータが取れるので、誰が歩いているのかなどがわかる。

これらの機能は、住宅の見守りに役立つ。超音波を使って特定の人物の動きがわかるようになれば、転んだり倒れたりするなど緊急のケースも判別できるようになるからだ。倒れてしばらく動かないようなら電話番号やメールで通知が来るように設定しておくこともできる。現在の住宅の見守りは、カメラで始終監視するようなケースが多いが、プライバシーの観点から抵抗のある人も少なくない。しかし、音ならばカメラに映像として映されることもないため、プライバシーの不快度もあまり高くないのが利点だ。

ソニーネットワークコミュニケーションズが考える住宅の見守り

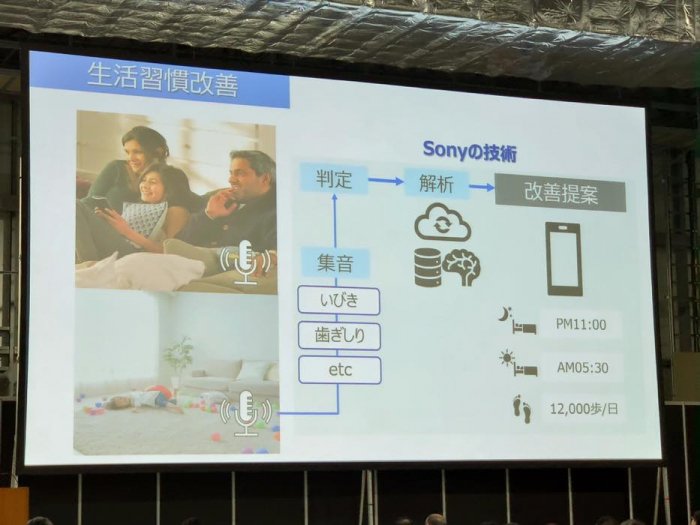

音は生活習慣改善にも役立つ。スマホで日記付ける人も多いだろうが、自分の行動の記録や毎日書き続けるのは面倒だ。しかし、例えば寝ている間のいびきの音や歯ぎしり、呼吸音などをデータとして集音すると、睡眠深度などもわかり、健康状態の判定もできる。ほかの装置と組み合わせれば、脈波を取ってストレス度合いを判定することも可能だ。そのようなデータが集まれば、「もう少し寝たらどうですか?」などと家が提案をしてくれたり、少し疲れているなら照明を落として眠くなる音楽が流れるなど、生活の質を改善できるようになる。つまり、ストレス度を測り、生活の度合いをコントロールできるようになるのだ。

ソニーネットワークコミュニケーションズが考える音を使った生活習慣改善

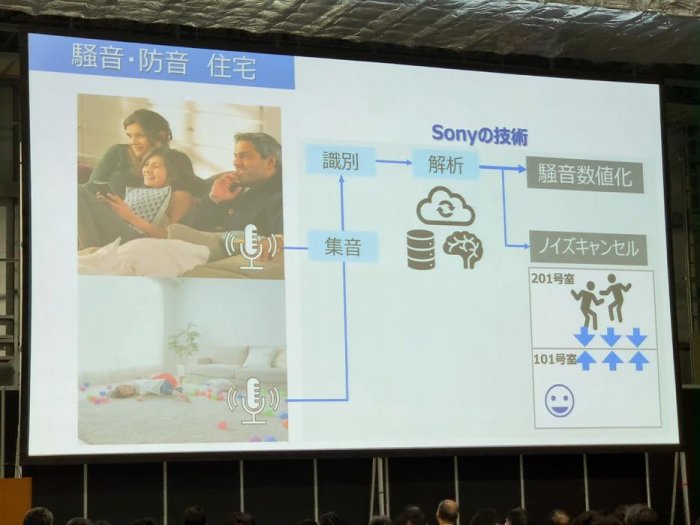

住宅の問題として大きいのが、騒音だろう。日本は家と家の距離が近かったり、集合住宅が多いため、隣の家から生活に適切ではない音が聞こえて不快な思いをするケースが多い。そんなときは物理的に対処するのが一般的だ。うるさければ耳栓をしたり、防音シートなどを付ける。しかし、防音対策の住宅もあるものの、家の中を防音にするのは難しいのが現状だ。また、「朝は鳥の鳴き声を聞きたい」など、外の音が知りたいときもあるため、完全防音だと住みにくいケースもある。

ソニーネットワークコミュニケーションズが考える騒音問題解決のためのスマートホーム

「不適切な音はいつ起きるか想像が難しい。しかし、家の中のさまざまな箇所で集音していくと、だいたいお昼の12時がうるさい、○○~○○時は静かだ、などがわかってくるので、行動を変えられる」(渡辺氏)。

騒音の度合いをデータで提示して相手を説得することもできるし、騒音の時間は在宅するのを控えるといった判断をすることも可能なわけだ。また、住宅にノイズキャンセリング機能を搭載すれば、音を消すことも夢ではなくなる。

「映像」の技術で実現できること

渡辺氏は、音以外にも「映像」の技術も重要になると話す。特にソニーは、スマホのカメラレンズと、画像をデータ化する半導体のシェアが世界一だ。この技術は車メーカーにも採用されており、渡辺氏は「これから住宅がスマート化していくと、センサー技術が大きな役割を果たすようになるはずだ」と考えている。家の中にカメラを設置して、それがハイビジョン映像で家の中を飛び交わせるのは難しく、5Gの時代になったとしても、大量の動画をリアルタイムで通信させるのには技術的に無理があるためだ。

そこで大事になるのが、カメラのセンサーのエッジだ。カメラにCPUやハードディスクを付けて処理するのではなく、チップそのもので人や動作を判別するようにする。その判別処理をAIに入れ込んで処理をすると、通信容量を抑えながら、誰が何をしているかがデータとして流せるようになるのだ。

「人は見ている情報が圧倒的に多い。ロボット事業でエッジを活用しており、解像度の高い映像を撮って充電器がどこにあるか、今飼い主がどこにいてどんな表情をしているのか、といったことを解析してデータ処理している。IoT業界ではさまざまなセンサーが登場しているが、最終的には映像に収斂されると思っている。例えば、センサーでは水漏れしているかしかわからない場合が多い。しかし、映像ならどこでどのくらいの量が漏れていて、いつから漏れ始めたかがわかるので情報量の差が違う」(渡辺氏)。

また、カメラは人間の目よりも性能が良いため、期待値も大きい。「真っ暗な状態でもカメラには見えている。役立つのはセキュリティー分野で、夜間の泥棒などに対応できる。また、車の運転は逆光が問題になっているが、カメラなら非常にクリアにわかるし、見える範囲に限界がない」(渡辺氏)。

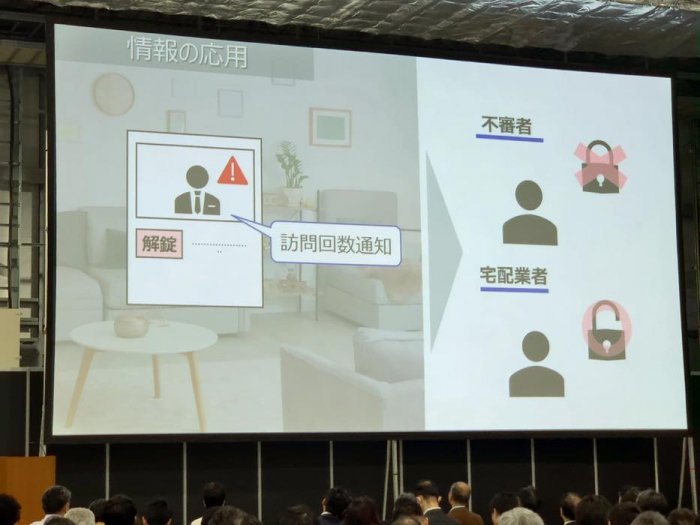

カメラを使って泥棒か宅配業者を判断し、開錠できるようになる

さらに映像を使えば、モノを探さなくなるようにもなるかもしれない、と渡辺氏は説く。「一番使われているのは、顔認証だろう。最近は顔だけではなくモノの認証も始まっており、レジがなくても画像で判別されて電子会計ができる店舗もある。モノの認証が家で実装できると、探し物があったとしても、どの引出しに入れたのかが記録されているので探す手間がなくなる。ゲームでは、自分が所持しているアイテムがメニューを開けば一覧で確認できるようになっているが、同様のことが家の中でもできるようになってくるはずだ」(渡辺氏)。

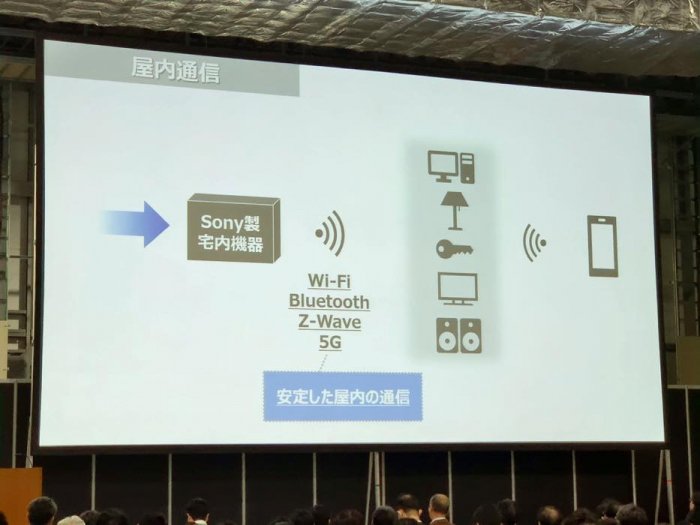

モノを認識できるようになれば、通信も重要になってくる。現在私たちは、複数ある通信チャンネルのうち、最も繋がりやすいものを選んでインターネットを楽しんでいるが、多くの家庭がネットを利用するようになり、チャンネル数が足りず繋がりにくい状態になっている。この問題を受け、渡辺氏は「Wi-Fiだけなく、ほかの電波も組み合わせる必要がある。ソニーではWi-Fiをはじめ、主に4種類の屋内通信を使っていこうと思っている。これからスマートホームのための帯域も用意されていくのではないかと考えている」と語った。

ソニーネットワークコミュニケーションズは、Wi-FiやBluetooth、5Gのほかに、独自のZ-Waveという通信方法でさまざまな製品と接続しようと考えている

スマートホームの将来

最後に渡辺氏は「料理を自動的に行ってくれるアームや自動で掃除や洗濯をしてくれる機械などが登場しているが、将来的にはさまざまなものが自動化されていくのではないか」とスマートホームの将来を推論する。その中でソニーネットワークコミュニケーションズ(株)は「音と映像に関しては特出する技術を持っているので、これからきちんと家の中に配置していきたい」(渡辺氏)と展望を述べつつも、集めたデータをどのように機械に実行してもらうかという駆動部分については課題が多いという。

「われわれは住宅業界には知見が浅い。本日提案したところまでは到達しておらず、カメラとマイクと通信と、一部のAIを実装している段階だ。とはいえ、住宅にとって必要なテクノロジーの一部を提供することは可能だと思っているので、さまざまな企業と協力しながら提案した内容が実装できるよう、スマートホーム事業に取り組みたい」と語っている。これからのソニーのスマート事業に注目したい。

構成・文:吉成 早紀

編集:アプリオ編集部