2019年12月13日(金)に開催された住宅、ビル、商業・公共施設などのあらゆる建築物を対象にした建築総合展「住宅・ビル・施設Week」。そこで、自動車メーカーの株式会社本田技術研究所が、「IoT住宅とHONDAが目指すモビリティライフ」をテーマに、セミナーを開催した。

本田技術研究所は、車や2輪車だけでなく、航空機やロボット、エネルギーを利用した汎用事業など、幅広く展開している企業だ。さまざまな分野でモノづくりをしているホンダには、移動する喜びをみんなに与え、生活に役立つのはもちろんのこと、人生を楽しくすることを目標に掲げている。

今回登壇したのは、株式会社本田技術研究所の執行役員で、オートモービルセンターデザイン推進とデジタルソリューションセンターUXを担当している松橋剛氏だ。松橋氏は主に4輪車の開発に携わっており、チームを組んでユーザーエクスペリエンスデザインの推進をおこなっている。そこで課題となっているのが、いかに利便性と夢のある製品を作るかだ。その中でホンダらしい製品を作るためには、未来を予測し、世の中の変化に合わせる必要がある。

多様性や価値観の違いを受け入れる時代に

特に最近は多様性が求められ、価値観も速いペースで変化が起きている。例えばアメリカの玩具メーカーが販売している着せ替え人形の「バービー」は、発売当初、白人でブロンドの髪をしたデザインのみだった。しかし近年では、実に多様な人種・ルックスのデザインがされており、車いすや義足などハンディキャップを持つ人もバービーの仲間とし提供されている。それが、多様性として受容するという価値観の形成に役立っているのだ。

ブランドも、これまでは1人のカリスマがブランドのストーリーを強力に発信することでブランディングをおこない、消費者に訴求してきた。しかし最近では、「ナラティブ」と呼ばれる、SNSに代表されるような、消費者一人ひとりの生活や人生、価値観などをベースにそれぞれが持つストーリーを合わせていくブランドへと変化している。

さらに自動車を取り巻く環境にも変化が起きており、高齢化や環境問題などの社会問題への課題がある。ほかにも、シェアリングサービスの拡大や自動運転の開発なども進み、人工知能やIoT住宅など、スマートホームからIoT住宅などの高知能化も起きている。

ホンダが目指すユーザーエクスペリエンス

これらの変化を受け、松橋氏は「便利さと夢のほかに、自分らしい人生を送ることを掛け合わせたときに、どのような価値を提供するか考えている。その中でホンダが目指すユーザーエクスペリエンスは、期待と行動と経験。製品を購入すればお客様のマインドは最も高まるが、購入する前後の経験を踏まえたユーザーエクスペリエンスが大事だと考えている」という。

例えば、NSXというバイクを買ったとしよう。購入したその日は目当ての商品が手に入ってうれしいに違いない。しかし実際は、購入の前に「この製品に触れるとどんな体験ができるのか?」「製品のバックグラウンドにはメーカーや作った人のどんなストーリーがあるのかな?」などと考えて、興味がわいたり、買いたくなるという「期待」があるはずだ。また使用した後も、「乗り心地が良かったよ」「君も乗ってみたら?」「よければ貸すよ」など、友人などに自慢をしたり、リコメンドするフェーズがある。これによってホンダの考え方に共感を持ち、「また次も面白いことをやってくれるのでは?」という形で「期待」→「行動」→「経験」のサイクルをどんどん回すことを目指しているのだ。

これを実現するため、松橋氏は「移動だけではなく、暮らしを一人ひとりの人生としてつなげ、シームレスなサービスを提供したい」と語る。「例えば、自宅から目的地まで、目的地から自宅に戻ってくる中で、乗り物の乗降や電車やバスなどの待ち時間、混み具合など、ストレスを感じ人は多い。それをいかに低減するかがシームレス化の肝になっている」(松橋氏)。このような、A to B to Aという形だけではなく、A to X という知らない場所や人にも出会えるサービスや価値の提供も取り組みも思案しているという。

ホンダが理想とする将来のシステム

先述した構想の根幹をなすのが、「Honda eMaaS」というシステムだ。自動車業界の未来を作ると言われているConnected(接続)、Autonomous(自動運転)、Sharing & Services(共有)、Electric(電動化)の4つのキーワードの頭文字を取った「CASE」という考え方がある。そこにエネルギー(energy)の「e」を加えた「CASE+“e”」がHonda eMaaSなのだ。再生可能エネルギーの利用と拡大をいかにMaaS(mobility as a service)に取り込むかがポイントになっているのだ。

風力や太陽光などの再生可能エネルギーで作られた電力は一度一カ所に貯めてから家庭に分配するのが一般だ。ところが電気は貯めるのが難しく、使用するときと使用しない時の凹凸が激しいため対応するのが困難という問題がある。このような問題を解決するため、Honda eMaaSは、マネジメントするシステムを通じて世の中にあるバッテリーや電気自動車に電気を一気に貯め、必要な時は電池として取り出すという仕組みを提案している。

黒い箱のようなものが「モバイルパワーパック」

この黒い箱は「モバイルパワーパック」と呼ばれる持ち運びができるエネルギーのパックだ。現在、電気自動車はチャージングステーションでバッテリーがチャージされるまで待っていなければならず渋滞になっているという問題があるが、それを解決する方法の一つとして期待されている。

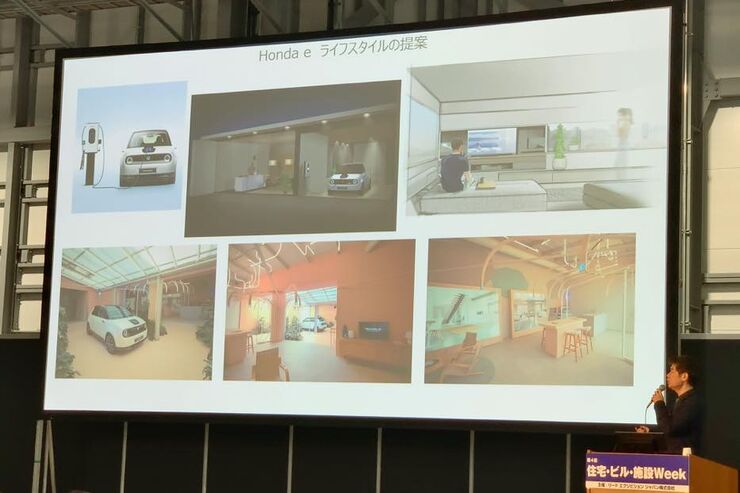

このような構想を抱くホンダは、2019年7月に「Honda e(ホンダイー)」という初の量産電気自動車をヨーロッパで発表している。Honda eは乗り物としても便利だが、エネルギーの充電や給電を繰り返しながら移動できる新しい電気自動車だ。

家と車が融合した超未来型住宅

そんなホンダは、未来のモビリティサービスを実現すべく、自由研究として「家モビ」と呼ばれる取り組みもおこなっている。これは、家とモビリティをくっつけたようなものだ。車はなければ困るモノの一つだが、家の駐車場に止まっているのがほとんどで、松橋氏によると、通勤などに使わなければ稼働率は約4%しかないという。つまり、車を止めている空間は、利用されていない、死んでいるスペースになってしまうのだ。「ここを何かに活かせないか」というデザイナーの発想から作ったのがこの家モビなのだ。

「『家の一部が車になる』というコンセプトですが、『車の一部が家になる』でもいいと思う。これからは不動産と車のような動産がだんだん一体化してシームレスになっていくだろう。家モビでは、もともと駐車場であったスペースが家とつながっており、そのままシームレスに移動できるようになるのだ」(松橋氏)。

例えば、今過ごしている空間がそのまま移動できるようになったり、家族のだんらんの空間を切り取ってどこか行くこともできる。つまり、不動産の価値をそのまま移動の価値へと変換できるようになるのだ。

家モビの運用イメージ

「当然IoT住宅との連携のテーマにもつながるが、相互的に必要的な価値などを補完し合えるようなソリューションになるのではないかと思っている。ライフスタイルに合わせて自由に使えるので、キャンプなどではアウトドアに使えるし、決まったところに置いてある空間という概念を捨てて、移動と暮らしを一つにまとめるような価値提供をこれから社長に提案していきたいと思っている」(松橋氏)。

最後に松橋氏は、モビリティだけでなく、住宅や社会などと繋がったり、ハードとソフト、サービスとビジネスを使い、シームレスでストレスのないライフスタイルを提案していきたいと意気込みを語った。「お客様自身が自分のスタイルを実現できるようなブランドでありたいと思っている。お客様に興味を持ってもらって使っていただき、自分の子どもへ孫へというような形で人生を楽しくつないでいくというようなさまざまなハードと、人の気持ちを大切にしたサービスを融合していきたいと思っている」(松橋氏)。

構成・文:吉成 早紀

編集:アプリオ編集部