NTTドコモが4月10日、新しい料金プラン「カケホーダイ&パケあえる」を発表した。これにより、Xiの既存プランおよび既存プランに関連する割引サービスは新規受付を終了する。

ドコモ新料金プランの隠された本質とは──通話料定額化の目的は値下げにあらず

国内音声通話の完全定額化とパケット通信がシェア可能になることによって、ドコモのiPhoneユーザ、Androidスマホユーザ、ガラケーユーザすべての目線から「得をするのか、損をするのか」という点が気になるところだろう。

だが、ドコモの目線から新料金プランを眺めてみると、その背後にはドコモの狙いが2つ隠れていることが見えてくる。それは、「音声ARPUの維持・改善」という狙いと、「パケットARPU増を目指す」という狙いだ。

※ARPU:1契約当たり月間平均収入

狙い1:音声ARPUの維持・改善

音声ARPUの低下が止まらない

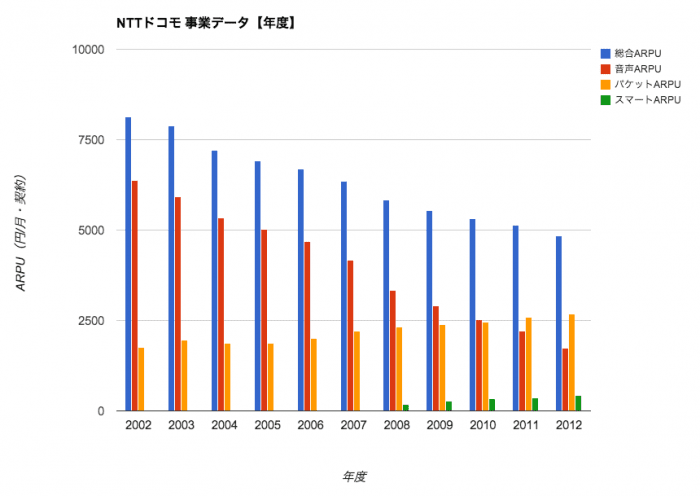

音声ARPUは、音声関連の1契約当たり月間平均収入を表す指標。ドコモは、(音声ARPU関連収入[基本使用料、通話料]÷稼動契約数)の算定式で求めた音声ARPUを公式サイトなどで発表している。

この音声ARPUは年々低下しており、2002年度で6,380円だったものが、2012年度には1,730円に落ち込み、2013年度は1,320円になると予想されている。

また、MOU(1契約当たり月間平均通話時間)も減少の一途をたどっており、2003年度の159分から2012年度の117分にまで少なくなっている。

どこかの時点で下げ止まり改善に転じるのか可能性もあるが、無料通話アプリなどの隆盛やコミュニケーション手段の多様化の面から見ると、短期的にはかなり厳しい状況であることは間違いない。

VoLTE導入による値下げ圧力

また、ドコモはVoLTE(Voice over LTE)の今夏導入を正式に発表した。

VoLTEは、LTE上で音声サービスを提供するための仕組み。簡単に言えば、VoLTEはLTE上のVoIPで、最初からデータ通信向けに開発されたLTEネットワークのデータ通信網にデータ化した音声を乗せることで通話をおこなう。

このVoLTEは音声通話の高品質化をもたらすとともに、通話料金の引き下げにつながる可能性がある。電波を効率的に利用できるため通信インフラへの設備投資コストの引き下げ要因になるとともに、従来からの3G回線への設備投資額も削減できるためだ。

音声ARPUの維持・改善

そこで新料金のひとつの目玉である「カケホーダイプラン」が大きな意味を持ってくる。これは、音声通話をほとんどおこなわないユーザに対しても通話料を半強制的に課すものだからだ。

仮に、基本使用料と通話料をもとに算出する音声ARPUの算定式を変えずに、これまでどおり算出するとすれば、音声ARPUは維持・改善されることになるだろう。2013年度の予想音声ARPUは1,320円であるのに対して、「カケホーダイプラン」は月額2,700円であるためだ。

基本使用料が減り、通話時間が減り、通話料も減り、さらにVoLTEによって値下げ圧力も高まる中での半強制徴収方式の導入は、すでに一部ユーザから批判されている。

この点、カケホーダイプランは実質的に端末ごとの回線契約料金だとみなすことができ、かつ、通話料はデータ通信料と統一されていくと筆者は考えているため、「通話をしないのに通話料を課すなんてけしからん」と批判することはできないと感じている。これについては後述する。

狙い2:パケットARPU増を目指す

今回の新料金プランは、家族優遇・非家族冷遇の傾向がある。

家族を優遇

特にパケット通信料に関しては、家族優遇の傾向が色濃く出ている。

これまでのパケット定額プランで容量を余らせていたお父さん・お母さんのパケットを、容量が逼迫しがちな子どもたちに分けることで、家族単位でみればデータ通信料金の値下げとなる。

加えて、「ずっとドコモ割」が適用されるため、非家族ユーザとの格差はさらに拡大する。

非家族を冷遇

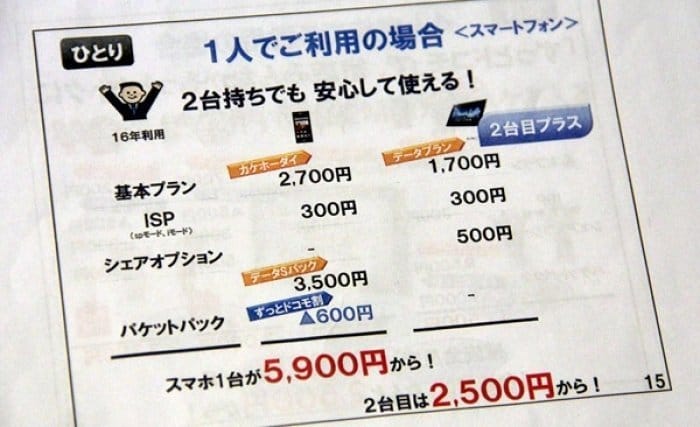

非家族の単身者で通話をあまりせずデータ通信中心のユーザにとっては、値上げとなる場合が多い。

もちろん、ドコモは"言い訳"を用意している。単身者ユーザでも、スマホとタブレットの2台をドコモ回線で運用する場合を想定すると値下げになる、という"言い訳"だ。つまり、端末ごとに別個のパケット定額サービスを契約する必要はなく、「データSパック」が「データMパック」という1つのパケット定額サービスを2台でシェアできる仕組みが提供されるようになるのだ。

目的は、データ利用料と回線契約数の増加

これらから読み取れるドコモの狙いは、パケットを共有させることを契機としてデータ利用量を増加させ、2台目の端末を持たせる動機をつくることで回線契約数を増やすことにある。

それだけではない。今後続くと予想されているモバイルトラフィックの飛躍的な増大は、すなわちドコモユーザのデータ利用量の増加を意味する。中長期的には家族向けに値下げした分を取り返すことができると目算しているのだろう。

この観点からすると、ドコモが「dマーケット」事業を力強く推進している意味がよく理解できるはずだ。「dビデオ」や「dアニメストア」などで動画ストリーミングを楽しむユーザが増えれば増えるほど、スマートARPU(コンテンツ関連収入などの指標)を増やすとともにパケットARPUも増やすことができる一石二鳥のビジネスモデルなのだ。

音声からデータへ

実質的に、回線契約とデータ通信契約の2本立てに

前述のとおり、VoLTEは音声通話のための技術であるが、データ通信用のLTE回線によって運用される。

そして、現行の3Gサービスは縮小し、音声通話とパケット通信はLTEと後継のLTE-Advanced、さらにその先の高速通信規格に一本化されていく。

そうすると、従来のように音声通話とパケット通信とで料金体系を分ける合理性は薄れ、統一したものにするのが自然だ(なお、VoLTEに関する料金体系については未発表)。

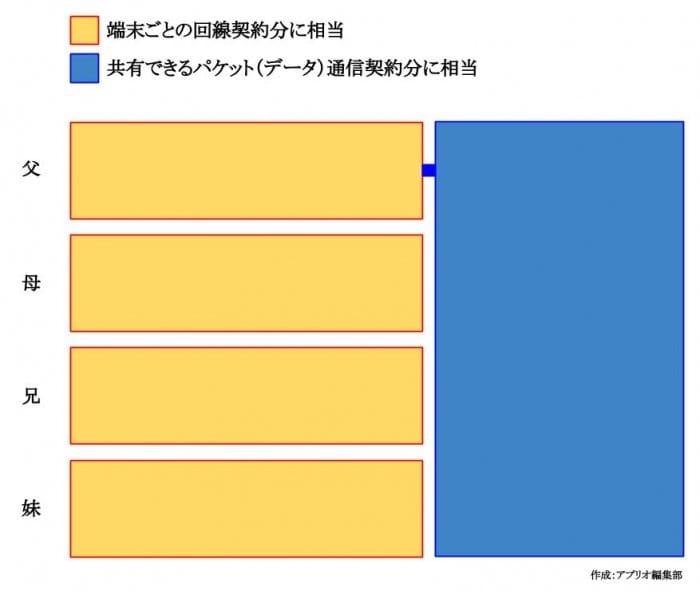

その視点で今回のドコモの発表について考えてみると、まさにその流れの中に新料金プランを位置づけることができる。「基本プラン(カケホーダイプラン)+ISP契約+パケットパック」という形の契約者が大半を占めることになることを前提とすれば、もはや音声通話とデータ通信を分けて考える必要性は小さい。音声通話分の定額料金を基本プランに含めるのか、パケットパックに含めるのかの違いでしかないからだ。

要は、ドコモは新料金プランによって、料金体系を端末ごとの回線契約と共有可能なデータ通信契約の2本立てに実質的に移行させるということだ。アメリカのベライゾン・ワイヤレスやAT&Tが、同様の考えに基づく料金体系に移行済みであることが、その間接証拠となるだろう。

この図表の意味については、記事「ドコモ新料金プランの隠された本質とは──通話料定額化の目的は値下げにあらず」を参照してほしい。

歴史的な転換

音声通話がパケット通信であるVoLTEに置き換えられるという視点からは、旧来型の音声通話の時代は終わりを告げようとしている。

また、ドコモとKDDIは2011年度、ソフトバンクは2010年度に、パケットARPUが音声ARPUを逆転している。全てはデータ通信に集約されていき、そこでいかに収益を上げるのかということがキャリアにとっての最重要課題となっているのは明らかだ。

そして、先ほど述べたように、料金プランに大きな変更が加えられた。

それらの意味で、ドコモによる料金体系の抜本改革は、国内通信キャリアにとって音声からデータへの歴史的転換のひとつの象徴となるだろう。