DeNAが12月4日よりサービスを開始した「マンガボックス」のAndroidアプリは早くも1万DLを超えた。ユーザー評価は4.5と高く、好意的なレビューが多い。まずまずのスタートを切った「マンガボックス」だが、これまでのマンガアプリとは何が違うのか。

無料で全巻読破も、おすすめマンガアプリ17選 利用者数による人気ランキングも紹介

立ち読み減少がマンガ雑誌に影響?

「マンガボックス」編集長の樹林伸氏は記者会見で、マンガ雑誌が低迷している要因の一つとして、立ち読みが減りマンガに触れる機会が減少していることを挙げた。確かにコンビニでは立ち読みを遠慮してほしいというメッセージボード等をよく見かけるし、本屋でマンガ雑誌が紐で縛られているのも、ありふれた光景になっている。

一つのマンガに興味を持ち、その他のマンガにも興味を持って、いっぱい読むものがあるから雑誌を買おう、となる。ところが、コンビニ等でマンガ雑誌を読めなくなり、興味を持つ機会も減っていく。

『金田一少年の事件簿』の原作者でもある樹林編集長が『週刊少年マガジン』の編集者だった頃、『週刊少年マガジン』の発行部数は400万部を超えていた。現在の発行部数は150万部を下回っている。

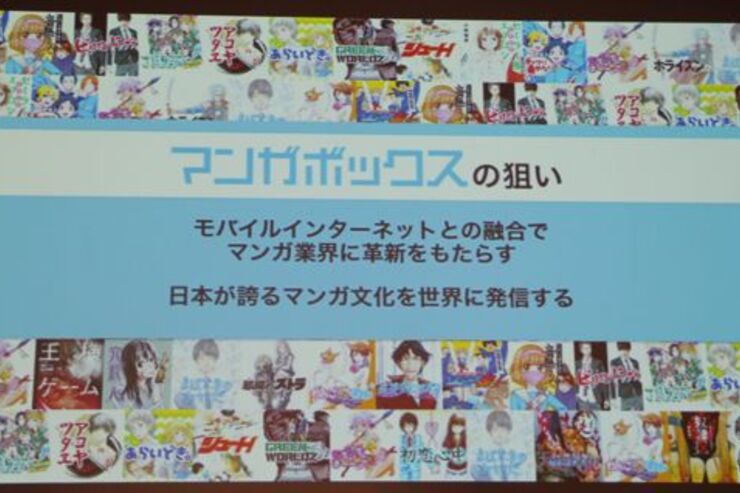

「蛇口が閉じたので、広げたい」と今回のプロジェクトの意図について話す樹林編集長は、「紙に戻ってほしい」と語る。マンガに触れる機会を増やすために、「マンガボックス」が誕生した。多くの人が所持するスマートフォンを使えば無料でマンガを読むことができる。これが、従来の電子書籍等のアプリと大きく違うところだ。講談社がフリーでマンガを提供するのは初めて。危機感が、新たなモデルを生み出した。

講談社と小学館が参加した重み

講談社と小学館は出版業界の最大手で説明不要だろう。両巨頭が今回のプロジェクトに参加したインパクトは大きく、上手くいけば出版業界の活性化に向けて次々と新しいサービスが生まれ、追従してくるだろう。

筆者は、紙のコンテンツがダメになったとはまったく思わない。マンガに限らず、書籍や新書、小説、雑誌等に素晴らしいコンテンツはたくさんある。1ページに膨大な労力を投じて生み出すパワーは圧倒的だ。しかしながら、以前に比べて新作の出版物を知る機会が大幅に減ったように思える。新聞を読む人は減り、新聞を通じて雑誌や新刊の広告を見る人が減ってしまった。書店に足を運ぶ人も減った。どんな素晴らしいコンテンツがあっても、届かない。その問題が日を重ねるごとに拡大している。何か答えはないか。そんな難題に挑戦するのが「マンガボックス」だ。

マンガに触れる機会が減った今、スマートフォンを通じて多くの人に届ける。その担い手としてDeNAが選ばれた。樹林編集長は、DeNAはIT分野のプロであり、柔軟性があり、資金力があるのが魅力だったと語る。成功するまでにDeNAはコストを負担することになりそうだが、記者会見を通じてDeNA経営陣の意気込みを感じたので、そこは安心して推移を見守りたい。

期待が持てる「マンガボックス」のビジネスモデル

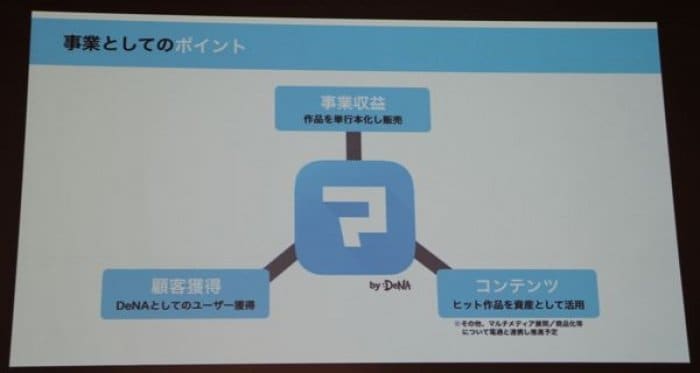

「マンガボックス」のビジネスモデルを聞いて面白いと思った。「マンガボックス」で配信するコンテンツは12話分まで無料で読むことができ、その後は蓄積したコンテンツを出版社が単行本や電子書籍として販売する。トラフィック等のデータはあるので、出版社としてはある程度の部数を想定して単行本を発行することができる。

DeNAとしてはコンテンツをソーシャルゲームでリリースするようだ。人気作についてはメディアミックス展開をしていく可能性も残している。両者ともに収益を狙えるビジネスモデルなので、当たればデカい。

読者にとっては無料でマンガを読むことができ、漫画家にとってはデビューの機会が増える。各方面にとってメリットがあるモデルだ。

ヒット作を出せるかが、最大の課題

「マンガボックス」では、新人の発掘を積極的におこなう。紙の場合は様々な制約があって連載作品の切り替えが難しいが、Webで展開する今回のプロジェクトでは、それが容易だ。リスクがあって外れていた人にもデビューできる余地があり、新たな才能が世の中に出てくるかもしれない楽しみがある。

一方で、漫画家としては厳しい競争に直面する。このような環境だからこそ生まれてきた作品が、世の中をアッと驚かせる。筆者としては、そこに「マンガボックス」の意義があると考える。閉塞感を打ち破る、新しい道を切り開いてほしい。期待せずに、いられない。