マイナンバー(個人番号)の「通知カード」が、すでに多くの人の手元に届いています。通知カードがあれば希望者は「個人番号カード」の申請がおこなえますが、中でもiPhoneやAndroidスマホのカメラで顔写真を撮影して申請する方法は、料金や手間のかからない便利な方法となっています。

マイナンバー「個人番号カード」を申請するメリット・デメリット

そもそも、マイナンバーの「通知カード」と「個人番号カード」は何が違うのでしょうか。

通知カードは2015年10年から順次、日本に住民票のある全員へ簡易書留で送られてきます。マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できますが、単体ではマイナンバーの証明にはならず、運転免許証などの身分証明書とセットでマイナンバーを証明することが可能です。

そこで、顔写真も表示されていて1枚で“マイナンバーを証明する書類”と“本人確認の身分証明書”として使える「個人番号カード」を作りましょう、と国は推奨しています。この個人番号カードは、プラスチック製のICチップ付きカードの券面に氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されたもので、2016年1月から申請者に対して交付が開始されます。

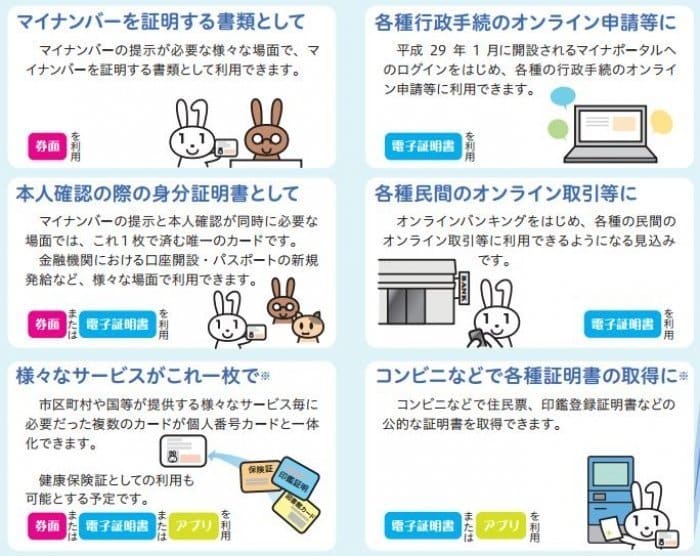

メリットとしては、各種行政手続きのオンライン申請がおこなえるほか、オンラインバンキングなどの民間のオンライン取引に使えたり(見込み)、また国や市区町村が提供するサービスごとに必要な複数のカードを一体化できたり(たとえば健康保険証としても利用できる予定)、コンビニで住民票など各種公的な証明書が取得できる、といった点が挙げられています。

反対に、個人番号カードを取得するデメリットはあるのでしょうか。前述のように、国としては個人番号カードの使い道をどんどん広げようという姿勢であり、裏面のICチップに各種アプリや電子証明書を入れていくことで様々な使い方ができるよう設計されています。ただし使い道が増えるほど、マイナンバーが人目に触れる機会も増えるため、必然的に情報が漏洩しやすくなるといったリスクは上がるともいえます。

参考:個人番号カード総合サイト /「セキュリティ」もしっかり「個人番号カード」

こうした利便性とリスクを考慮し、上記のようなメリットを享受したい人は個人番号カードを申請するとよいでしょう。もちろん慌てて申請を急ぐ必要はなく、これから個人番号カードで何ができるか、どうなっていくかを見ながら、必要に迫られた時に申請しても問題ありません。いずれにせよ、通知カードは大事に保管しておきましょう。

個人番号カードの申請方法は4つ

個人番号カードの交付申請は、以下の4通りの方法が用意されています。

- 郵便申請:「通知カード」に同封されている交付申請書に写真を貼付し郵送

- パソコン:デジカメなどで顔写真を撮ってパソコンに保存し、専用サイトから写真を添付して申請

- 証明用写真機:申請可能な街中の証明用写真機に交付申請書を持参し、申請書のQRコードを読み取らせ、顔写真を撮影して送信

- スマートフォン:スマホで顔写真を撮影。交付申請書のQRコードを読み取り、専用サイトから写真を添付して申請

ここでは、最も簡潔と思われるスマホによる申請手順を紹介していきます。ブラウザ経由でおこなうため、iPhoneでもAndroidスマホでも、手順はほとんど同じです。

スマホでマイナンバー「個人番号カード」の写真を撮って交付申請する手順

まず手元に、マイナンバーの通知カードとつながっている「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」(以下、交付申請書)を準備します。

QRコードから交付申請の専用サイトへ

スマホのQRコードリーダーで、交付申請書左下のQRコードを読み取ります。

ない場合は、以下のようなQRコードリーダーアプリ(下記)をインストールして利用します。

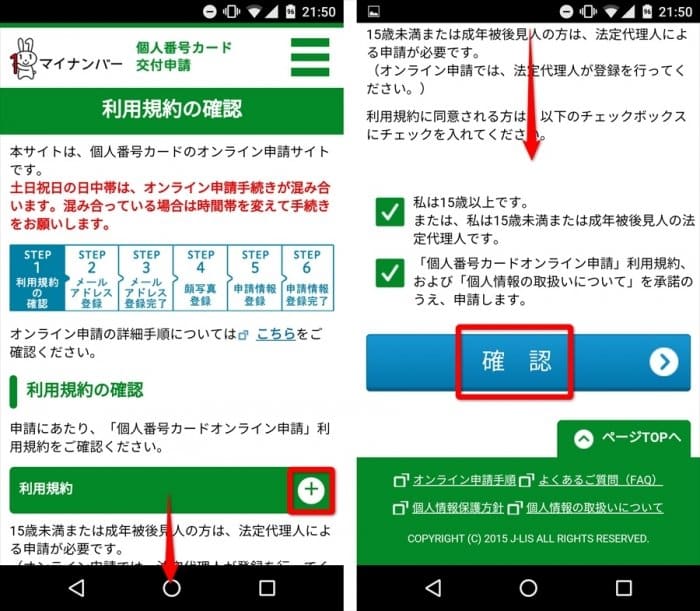

利用規約の確認

個人番号カードを申請するための専用サイトにアクセスします。

利用規約をよく読み、15歳以上であること、また利用規約・個人情報の取り扱いについて承諾することにチェックを入れ、[確認]ボタンをタップ。

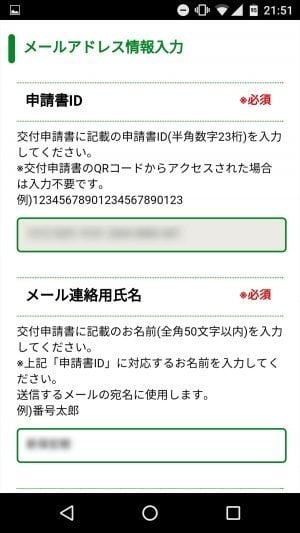

メールアドレスの登録

次の画面で、交付申請書に記載されている23ケタの「申請書ID」(半角数字)を入力します。交付申請書のQRコードからアクセスした場合は、IDは自動で入力されているはずです。

また、メール連絡をとるために、交付申請書に記載されている名前(申請書IDに対応している人の名前)も入力。

下にスクロールし、連絡用のメールアドレスを入力します。このアドレスに、申請手続き用のURLが送られてきます。

@net.kojinbango-card.go.jpからメールが受信できるよう、特にキャリアメールなどを使う場合は、ドメイン指定受信などのフィルタ設定が必要になるかもしれません。Gmailなどが無難でしょう。

最下部に画像認証もあるので、表示された文字を入力して[確認]ボタンをタップします。

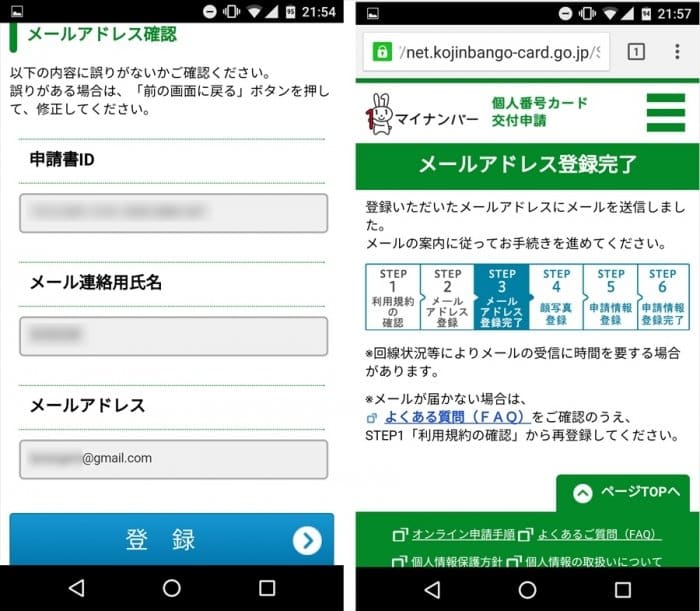

申請書ID、メール連絡用の名前、メールアドレスが正しいかどうか確認する画面に遷移します。問題なければ、[登録]ボタンをタップします。

すると、メールアドレス登録が完了。指定アドレスにメールが送られてきます。

顔写真の撮影・登録

すぐに「【個人番号カード】申請情報登録URLのご案内」というメールが届きます。メールに記載されているURLをタップします。

URLの有効期限は翌日の同時刻までです。

顔写真登録の専用ページにアクセスします。

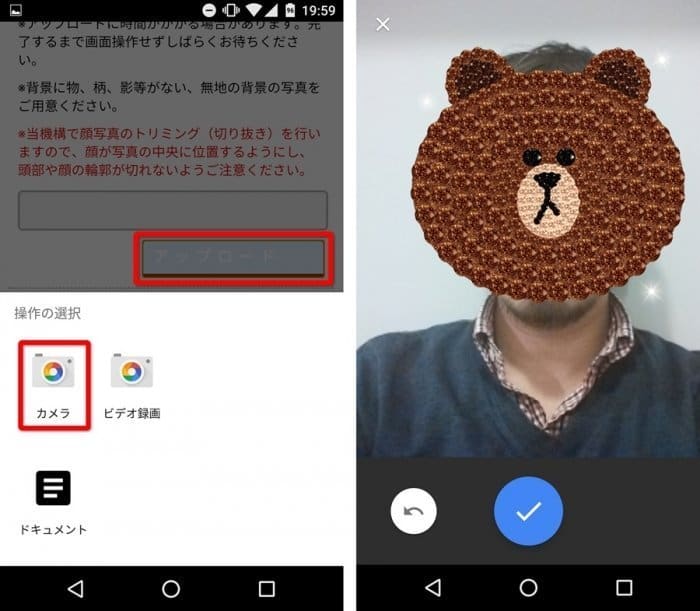

すでに顔写真の画像を用意できているならスマホのカメラロール(ギャラリー)から、これからという時はその場でスマホ撮影し、顔写真をアップロードします。

写真は6カ月以内に撮影された正面・無帽・無背景のものでなくてはなりません。ファイル形式はjpeg、ファイルサイズは20KB~7MB、ピクセルサイズは幅480~6000ピクセル、高さ480~6000ピクセルと指定されています。

基本的には、無地背景の場所においてスマホのカメラで普通に撮影したものなら問題ないでしょう。ただし、(写りをよくしようと)画像編集アプリなどで加工すると、受付NGになる場合もあるため注意が必要です。

写真の規格も細かく指定されていますが、写真のトリミングは受付センターのほうでおこなってくれるので、顔が写真の中央に位置するようにし、頭や顔の輪郭が見切れないように撮影できていれば、それほど神経質にならなくてもよさそうです。

[アップロード]ボタンをタップすると、カメラまたはカメラロール(ギャラリー)が立ち上がり、写真を撮影または選択できるようになります。

写真を撮影するか、カメラロールから選択すると、写真が自動的にアップロードされます。撮影はセルフィでも何とかなりそうですが、やはり家族など別の人に撮ってもらうのがよいでしょう。

画像がアップロードされると、「アップロードが完了しました。」と表示されます。

続けて、[確認]ボタンをタップ。

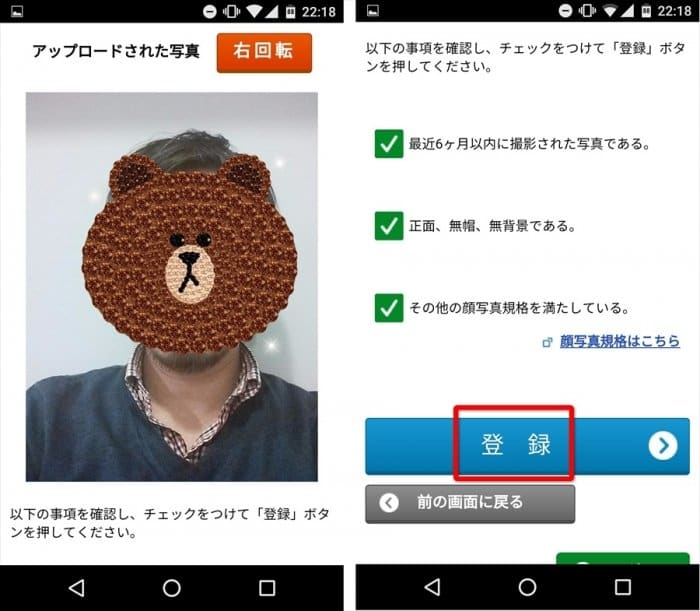

写真のプレビューが表示されます。トリミング等はできませんが、写真を回転させることは可能です。

画面を下部にスクロールし、顔写真の規格を満たしているかの項目にチェックを入れたら、[登録]ボタンをタップします。

申請情報の登録

次の画面では、生年月日を入力します。

あまりないとは思いますが、電子証明書の発行を希望しない場合には、「署名用」あるいは「利用者証明用」の電子証明書が不要であるというチェックを入れます。

入力内容を確認し、「上記の申請内容に、誤りはありません。」という項目にチェックを付けたら、最後に[確認]ボタンを押しましょう。登録完了のメールが届き、交付申請の作業は終わりです。

注意点

申請作業中に、誤って入力したことに気が付き、前の画面に戻りたいという場合は、ブラウザの戻るボタンは使わないようにしましょう。表示エラーとなり最初から登録をやり直すことになります。

修正したい時には[前の画面に戻る]ボタンをタップして、戻るようにします。

個人番号カード交付までのスケジュールや準備

2016年1月以降、個人番号カードの交付場所などを知らせる交付通知書(はがき)が申請者の自宅に届きます。交付通知書に記載された期限までに指定の交付場所まで本人が出向き、個人番号カードを受け取る必要があります。

その際に必要となるのが、交付通知書とマイナンバーの通知カード、本人確認書類(運転免許証など)。また、受け取り時に個人番号カードに格納する電子証明書やアプリの暗証番号を設定する必要があるため、これらもあらかじめ考えておいたほうがよいでしょう。

詳しくは、下記の個人番号カード公式ページを参照。