先日、現代ビジネスに「高くついた反アップル戦略 NTTドコモで通信障害続出の真相」という記事が掲載された。Androidに関する説明にミスがあったために話題となったが、それ以外にも論理が飛躍していて分かりにくいと感じた人が多かったようだ。しかし、必ずしも内容が間違っているとも言えず、ただ切り捨てられるのはもったいないと思ったので、自分なりに解釈した上で考察してみた。

元記事の概要

例の記事は、「高くついた反アップル戦略 NTTドコモで通信障害続出の真相」という題名になっている。

少々強引な解釈を含むが、内容を読み解くと以下のような筋になっている。

ドコモがiPadの販売に関する経緯から「反アップル戦略」を取るようになった。このためiPhoneに対抗するべくガラスマ開発に躍起になった。このガラスマの成長・成功を演出するため、無理してユーザーを獲得した結果、トラフィック量が増えすぎて障害が発生した。これを抜本的に解決するには戦略的に活用できる自前のOSを開発するか、他社のOS設計に携われるほどのシェアを獲得しなければならない……。

ドコモが反アップル戦略を取るようになった理由や、そもそもそのような戦略を取っているのかは置いておくとして、上記はそもそも正しいのだろうか?

「反アップル戦略」によって通信障害が発生したのか?

トラフィックは確かに増えた

個人的には、障害発生の間接的な要素になっているだろうと思っている。

まず、ガラスマ開発をキャリア主導で進めてきたことは間違いない(ドコモよりもKDDIのほうがより熱心とも言えるが)。その成果は昨夏発売のXperia acroや年末商戦で大活躍だった「AQUOS PHONE SH-01D」「ARROWS X LTE F-05D」のヒットによって一定の成果を得ており、少なくとも現時点では、ユーザー獲得という意味では正しかったと言っていいだろう。

ドコモがあの手この手でスマホ推しをしているというのも事実だろう。まず、スマホはARPU(ユーザー1人あたりの月間売上高)が高いので、できるだけスマホユーザーが増えてほしい。さらに、他社が目一杯のテコ入れをしているiPhoneに対抗するには、それなりの手を打たなければならない。そのため、ドコモはスマホ販売に相当なリソースを投入しているはずだ。結果として、スマホユーザーの急増に繋がっているのも当然だろう。

そのような理由もあると思われるので、ドコモが無理してガラスマを推しているといったようには感じない(グロスマもしっかり推しているし)ところではあるが、とにかく、ドコモがiPhoneに対抗する姿勢を取った結果、スマホユーザーが予想を超えて急増したというのは大筋では合っていそうだ。

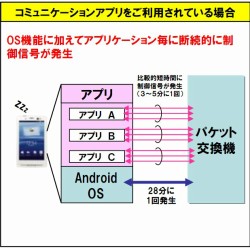

また、元記事では触れられてはいないが、AndroidはiOSと違って、(※)かなり自由にバックグランドでアプリが動作することを許容しているため、そのようなアプリが通信する分だけ通信量が多くなる傾向にある。このため、ドコモはiPhoneが主力のソフトバンクあたりと比べると、よりトラフィック量が多くなるだろう。

通信障害の原因については、ドコモよりその都度説明されているが、根本的な部分では「トラフィックの増大」に起因するものである。インフラ的な限界にはまだ達していないものの、トラフィック・コントロール部分での見積の甘さが障害に結びついているようだ。

このため、ドコモの場合は特に、ユーザーが急増する局面ではトラフィック量が爆発的に増加するため、障害などの問題が発生しやすいと言えるだろう。

(※:当初、iOSはマルチタスキングを許容していないかのような誤解を招く表現だったため、「かなり自由に」という表現を付け足しました。お詫び申し上げます)

障害対策にOSが必要か

確かにスマホに採用されているOSによってトラフィック量には大きな差が出る。iOSやBlackBerryはAndroidよりキャリアにとっては優しいOSだろう。ゆえに、トラフィックをそれなりにコントロールできるOSがあるなら、キャリアは興味を持つだろう。

しかし、必ずしも独自OSやドコモが相当の影響力を持てるOSが必要かというと、そうではないだろう。トラフィックについては、世界中のキャリアが同じ問題を抱えているわけで、協力して解決への道筋をつけることもできるのではないだろうか。

また、世界的に定量制から従量制に移行するキャリアが続出する時代にあって、トラフィック管理が放漫なOSの存在をユーザーが許し続けるとも思えない。AndroidはGoogleがユーザーやキャリアの声に反応する形で、徐々に対策されていくと予想する。

戦略的には、日本メーカーがOSから世界を攻めるという選択はあったと思うし、ソニーあたりはまだその道を模索しているようにも見える。しかし、Nokiaがその道を諦めたように極めて厳しい道のりであり、それこそ日本のメーカーにその余裕や技術があるのかと言われれば、口をつぐむしかないところだ。

アップル対抗は確かに障害の一因にはなった

話が逸れてしまったが、ドコモのApple製品への対抗策が障害続出の根本的な原因かと言われると、「そうではないが、障害の一因ではある」というところだろうか。

障害の根本的な原因はトラフィックの急増にある。そして、トラフィック急増の要因となったスマホユーザーの急拡大には、ドコモがiPhone対策としてAndroidスマホを推しまくったという背景がある。

しかし、ではそれが間違いであったかと言われれば、そうとも言えないだろう。確かに、もはや欠かすことのできないインフラなのだから、障害発生は本当に困るし、ドコモはこの件で色々なものを失ったに違いない。だが、安易にAppleに迎合していればよかったかと言うと、それはそれで「高い代償」を払うことになった可能性が高い。

その件については、また後日触れたいと思う。