2019年4月10日に総務省による国内4事業者への周波数割当も決まり、2020年に向けて5G(第5世代移動通信システム)の整備が着々と進んでいる。

6月12日〜14日まで幕張メッセで開催された「Interop Tokyo」にて、(株)NTTドコモの5G無線技術研究グループ 担当部長・岩村幹生氏が登壇し「次世代通信5Gが変革するデジタルライフ」というテーマで講演がおこなわれた。

岩村氏によれば、5Gがもたらすのは従来のようなモバイル通信速度の向上だけでなく、私たちの生活や産業技術への革新だという。本記事では、講演のなかで明かされた5Gの特徴や技術動向、ドコモがパートナー企業と取り組んできた5Gのユースケースを紹介する。

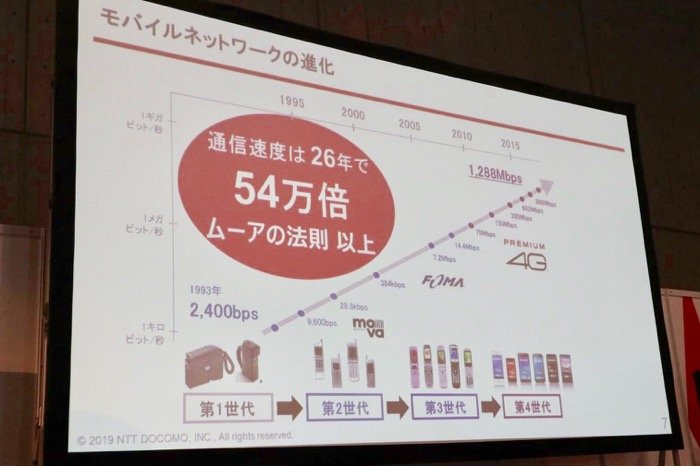

通信速度は過去26年間で54万倍に高速化

現在日本で主流なのは、2010年に始まった「4G」だ。1993年の1G(第1世代)から約10年ごとに新しい世代のモバイルネットワークが導入され、その通信速度は過去26年間で約54万倍にも高速化している。

個人的に、スマホでSNSや動画を見たりといった範疇においては、現状の4Gで十分早く快適だと感じる。これ以上の高速化は必要なのだろうか。

この疑問に関して岩村氏は、「通信速度の高速化に伴い、移動通信のトラフィック量も年間約30%ほど増え続けている。このように増大するトラフィック量に対応するためにも、高速大容量を実現する5Gの導入は必須」と解説。

また、ドコモが5Gを実現させることへのモチベーションの1つとして、「携帯料金を増加させることなく、たくさんのデータを送れるような世界を実現したい。そのためにも5Gが必要である」と述べた。

4Gから5Gへ、何がどう進化する?

そもそも、5Gは4Gから何がどう進化したものなのであろうか。岩村氏は5Gの特徴について、「高速大容量」「低遅延」「多数接続」の3方向へ進化したものであると説明した。

最大伝達速度20ギガという高速大容量を目指す5Gでは、4K、8KでのストリーミングやVR、AR、MRなどの新しいサービスの普及を促進する。また、5Gにより無線区間の遅延をLTEの5分の1となる1ms以下に抑えられるようになれば、自動運転やメディカル・ヘルスケアのような信頼性が必要なサービスも実現可能に。さらに、同時接続が可能な端末数が平方kmあたり100万台規模となれば、スマートホームやスマートシティ、農業における生産効率の向上にもつながる。

こう述べた後に岩村氏は、5Gが私たちの生活にもたらす効果について、「誤解してほしくないのだが、5Gによってたくさんのモバイル端末が低遅延で何ギガでも同時に通信できるというわけではない」という。

5Gは、ネットワークのキャパシティを必要性に応じて「高速大容量」「低遅延」「多数接続」の3性能に振り分けることで、多様なサービスをサポートするものであり、これら3つを同時に実現するのはまだ難しい段階なのだそう。

5Gで実現するイノベーションとは

ドコモはさまざまな産業のICT化、また社会課題解決、生産性の向上への貢献を目指し、これまでパートナー企業と多様な5Gのユースケースを実証してきた。

株式会社フジテレビジョンとは、スマホやタブレットを通してテーブル上に選手やサーキットをARで再現するといった新たなスポーツ観戦のスタイルを提案。5Gの大容量・低遅延通信により、ほぼリアルタイムでARによるサッカー鑑賞も可能になる。

また、小松製作所と協働して5Gを用いた建設機械車両の遠隔操作システムの実験もおこなわれた。熟練操作者でなければ難しいとされる建設機械の運転を、高速大容量・低遅延の5Gを活用することにより東京のオフィスからでもおこなうことができる。

音声通話にはじまり、MOVA、FOMA、4Gといった無線データ通信サービス、またdTV、dマガジンなど幅広く事業を展開してきたドコモ。ただ、これからの5G時代は自社だけで事業展開しても成長に限界があるという。

講演のなかで岩村氏は「5Gはさまざまな産業のICTやAIが活用することで、新しい付加価値を発生させられる。ドコモが黒子になってパートナー企業の付加価値創造に貢献していきたい」と述べた。

コミュニケーションだけでなく製造業、医療、エンターテイメント、スポーツなど、あらゆる業界の発展の鍵を握る5G。ドコモとさまざまな分野の企業が連携することによって新たなサービスの開発や技術革新の加速が期待される。