米Googleは現地時間5月18日、「Google Assistant(グーグルアシスタント)」を発表しました。

このGoogle Assistantは、いわば自分だけの執事として機能する会話型AIで、音声検索機能「OK, Google」が大幅に強化されたものだと考えれば分かりやすいかもしれません。この会話型AIの凄まじさは、人間と会話するように自然言語で理解して必要な情報・行動を提示してくれるだけでなく、ユーザーの置かれたコンテキスト(状況、文脈)を把握し、しかもシームレスにデバイスを超えて適切に動作するというところにあります。

たとえば、ユーザーが「映画を観たい」とGoogle Assistantに尋ねれば、会話するような流れで必要な情報の入手や次になすべき行動を手助けしてくれます。現在開催されている「Google I/O 2016」のキーノート冒頭でサンダー・ピチャイCEOが紹介したのは、まさにそんなシチュエーションです。

- ユーザー:今夜上映している映画は何?

- GA:こんな映画がやってますよ(上映中の映画リストを表示)

- ユーザー:今回は子どもたちを連れて行きたいんだけど

- GA:Ok、家族向けならこんな選択肢があります(上映中の子供向けの映画リストを表示)

- GA:どの映画のチケット4枚にします?(ユーザーの家族構成を把握し、行動を促す)

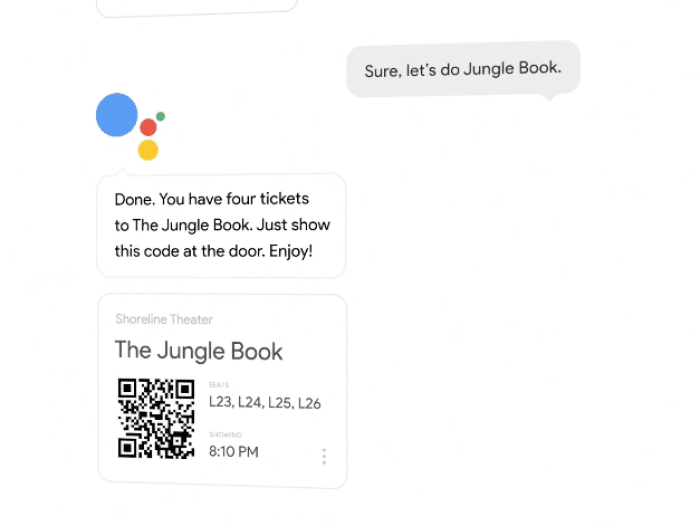

- ユーザー:そうだね、Jungle Bookにしよう

- GA:完了。The Jungle Boolのチケットを4枚取りました。コードを入り口で見せてください。楽しんで!(最寄りの映画館で使えるQRコードを表示)

このように隣に執事がいるように、いまユーザーが必要な情報を教え、行動を促してくれるわけです。

ほかにも映画の評判を尋ねれば、レビューや予告編動画へのリンクを教えてくれたり、レストランの情報を教えてくれたりします。

これらは、スマートフォン・タブレットだけでなく、PCやAndroid Wear、Android Autoのほか新発表された家庭向けアシスタントデバイス「Google Home」などでも継ぎ目なく動作します。運転中に車中のAndroid Autoに尋ねた内容が、スマートウォッチやスマートフォンに返ってくるのです。

このGoogle Assistantは、まさにGoogleにしか創り得ないパーソナルアシスタント機能だといえます。なぜなら、20年近い期間にGoogleが検索サービスなどで大量の情報(ユーザーの入力したキーワード、反応、行動データなど)を蓄え、ユーザーのコンテキストに応じた情報提供技術や「OK, Google」のような音声アシスタント技術を磨いてきたからこその技術だからです。

もちろん、最初から完璧なパーソナルアシスタントにはなるはずはありません。さまざまな外部サービスに対応していく必要もあります。しかし今後10年を見据えた時、Google Assistantがより高性能になり、ユーザーの生活に組み込まれていく可能性を考えると、その破壊力を想像できるはずです。映画『2001年宇宙の旅』に登場する人工知能搭載コンピュータ「HAL 9000」のような存在が、いつでもどこでもユーザーの身近に待機し、ユーザーの行動に影響を与えるようになるのかもしれません。

Google Assistantの提供開始時期は明らかにされていませんが、本機能に対応するアプリ・デバイスが2016年夏以降に登場してくるので、同時期に利用できるようになるものと思われます。