アマゾンの電子書籍リーダー「Kindle」シリーズの最上位モデルが「Kindle Oasis(キンドルオアシス)」です。今回は、第10世代にあたる新モデルが登場したのでレビューします。1つ前のモデル(第9世代)とも詳しく比較していきます。

製品のバリエーションが多い

Kindle Oasis(第10世代)には、多くの製品バリエーションが用意されています。ストレージは32GBと8GBの2択になります。小説だけを読むなら、8GBでも十分です。しかし、ファイル容量の大きなマンガを読むのが目的なら、迷わず32GBを選ぶべきです。

まだ使い方が明確ではない人は、32GBを選択するとよいでしょう。Kindle Oasisは、microSDカードなどでストレージを増やすことができません。32GBと8GBの価格差が3000円程度しかないことを考えると、余裕のある32GBを選ぶのが無難です。本体が8000円台からのKindleなら、3000円の差は大きくなります。しかし、3万円程度のKindle Oasisを買うのですから、3000円の差で失敗するのはナンセンスでしょう。

| 8GB | 32GB | |

|---|---|---|

| 広告あり | 2万9980円 | 3万2980円 |

| 広告なし | 3万1980円 | 3万4980円 |

| Wi-Fi+4G(広告なし) | - | 4万980円 |

また、一部のモデルには「広告付き」と「広告無し」が選べます。広告付きは、スリープ時の壁紙などに広告が表示されます。こちらの価格差は2000円です。機能には差がないので、どちらを選ぶかは好み次第です。ただし、高価な最上位モデルに広告が表示されるのはちょっとガッカリするかもしれません。

迷っているなら2000円の出費なので、広告なしモデルをおすすめします。さらに、Wi-FiモデルとWi-Fi+4Gモデルが選択できます(その違いは後述します)。

新登場のKindle Oasis。外観はほとんど変わらない

金属製の背面は高級感があって素晴らしい。写真はWi-Fi+4Gモデル

美しいフロントライトを搭載し明るくなった

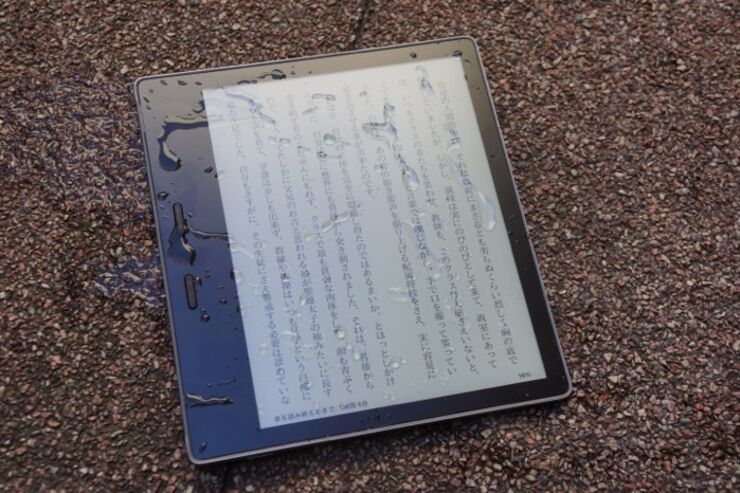

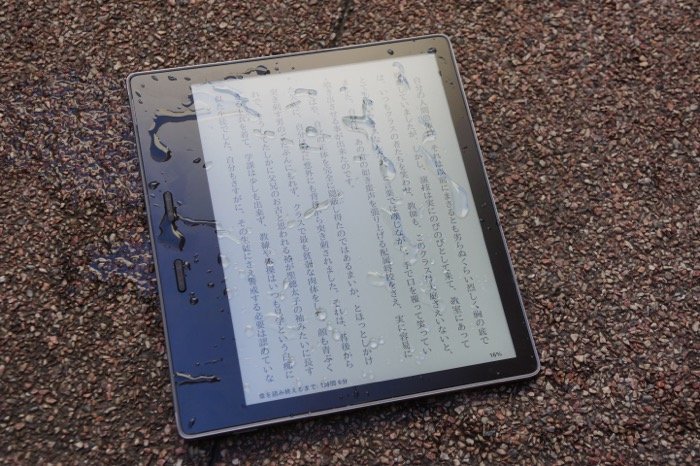

Kindleシリーズは、液晶ではなく電子ペーパーを採用しています。スマホの液晶は、明るさをゼロにするとほとんど文字などが見えません。しかし、電子ペーパーは外光の反射で紙のように文字を読むことができます。直射日光の下でも、文字はしっかり読めるのです。キャンプやプールなどで読書をしたいなら、スマホやタブレットよりはるかに使いやすいはずです。

逆に電子ペーパーは、周囲が暗いと紙と同じように文字が読めなくなってしまいます。そこで役立つのがフロントライトです。最新のKindleシリーズは、すべてフロントライトが搭載されています。

KindleはLEDが4個、Kindle Paperwhiteは5個、Kindle Oasisは25個と圧倒的に数が多くなります。LEDが多いので、明るくムラのない美しい表示が可能です。輝度は調整できるので、シーンに合わせて最適な環境で読み進めることができます。

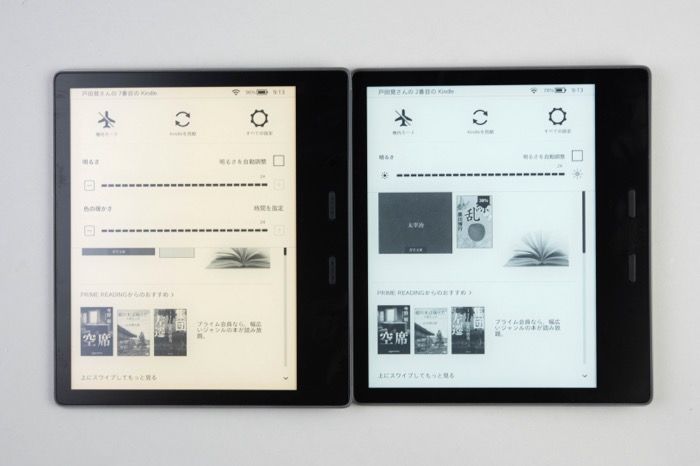

Kindle Oasis(第9世代)のフロントライトは12個だったため、モデルチェンジで一気に倍以上に増えています。ただし、Kindle Oasis(第10世代)は、後述する色調調整機能が採用され、そのためのLEDも搭載しているわけです。

つまり、25個がすべて明るく表示するために使われているわけではありません。それでも、最高輝度で両者を比べると、明らかにKindle Oasis(第10世代)のほうが明るくなっています。

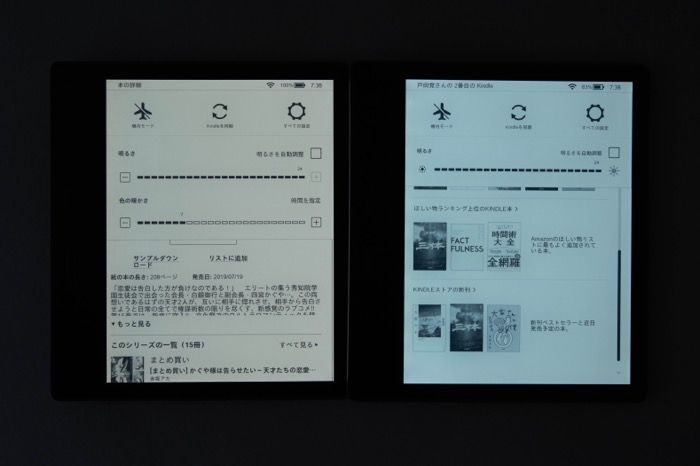

写真ではわかりにくいが、左のKindle Oasis(第10世代)のほうが明るくなっている。また、明るさのムラもない

明るい部屋でフロントライトをオン/オフしてみた

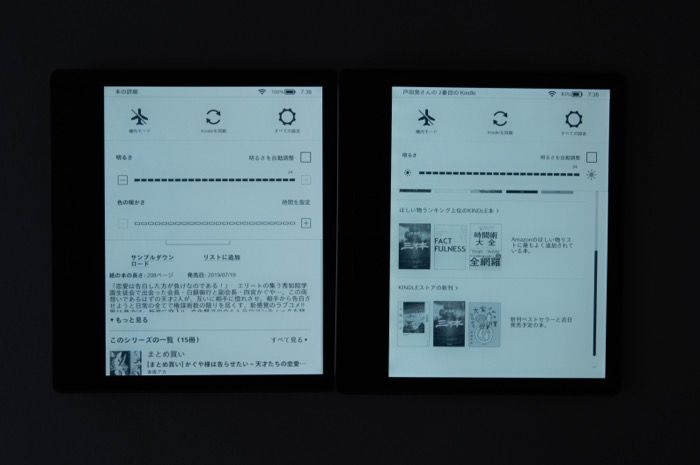

暗い部屋でオン/オフすると違いが明確にわかる

25段階の色調調整機能を採用

Kindle Oasis(第10世代)は色調調整機能を新たに搭載しており、ディスプレイの色を白からアンバーに調整できます。アンバーとはオレンジ色っぽい色合いです。

周囲の照明がオレンジや黄色っぽいときには、ディスプレイが白だとまぶしすぎるように感じることがあります。ディスプレイの色合いもオレンジ色っぽくすると、ちょうどよく感じます。こんなことから、iPhoneに搭載されている「True Tone」機能は、周囲の色調を自動で判断して常に最適な色合いにしています。Kindle Oasis(第10世代)は、その調整を手動で行えるのです。

また、紙の書籍は用紙が真っ白なことはほとんどありません。多少なりともアイボリーがかっています。電子書籍でも紙の本のようにおだやかな色合いで読書をしたいなら、調整してみると良いでしょう。色合いの調整は25段階で細かく変更できます。

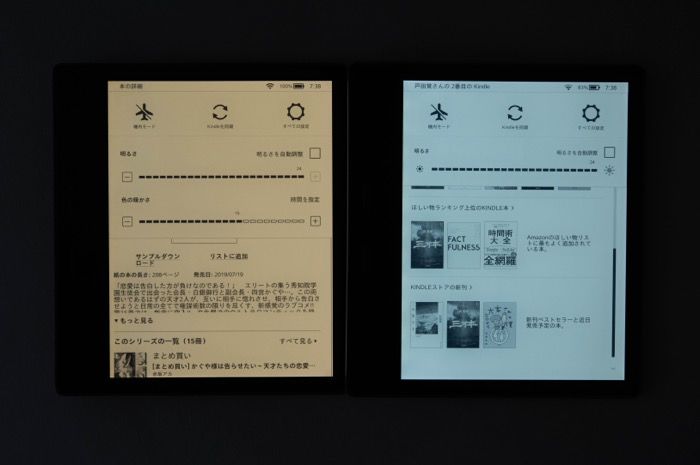

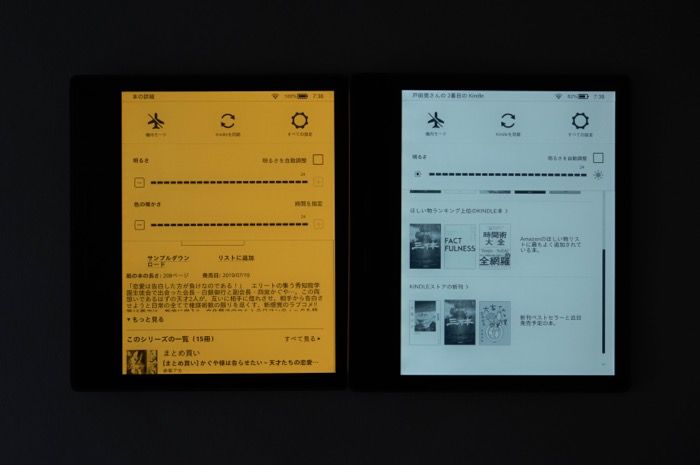

左のKindle Oasis(第10世代)は色合いの調整が可能

明るい部屋で色合いを調整してみた。おだやかなオレンジ色に見える

同じ調整を暗い部屋で行うとかなり色の違いがわかる

本体の色合いも微妙に変わった

本体サイズは旧モデルと変わらず、159×141×8.4ミリです。重量は188グラムで、約6グラム軽くなっていますが、手にしてみてもほとんど差がわからない程度です。

本体の色合いも微妙に変わっていて、少しだけ金色がかっています。ただし、並べて仔細に比べないとわからない程度のごく小さな変化です。

充電はmicroUSB端子で行いますが、そろそろUSB-C端子を採用して欲しいところ。ディスプレイのサイズや解像度も変わっていません。Kindle OasisとKindle Paperwhiteは同じ300ppiですが、Kindleは167ppiなので緻密さが異なります。7インチの大画面で文字も美しいのがKindle Oasisなのです。

電源ボタンは旧モデル同様にこの位置に

充電はmicroUSB端子を利用する

本体のサイズはまったく同じだ

左のKindle Oasis(第10世代)はごく微妙に金色っぽく変わっている

市販の充電器を利用。スマホよりも充電回数が少ないので急速充電に対応していなくてもほとんど困らない

右のKindleと比べると、文字が緻密で美しい

4Gによる高速通信にも対応

Kindle Oasis(第10世代)には、Wi-Fi+4Gモデルが登場しています。前モデルはWi-Fi+3Gだったので、より高速な通信が可能になったわけです。

ただし、スマホのような使い方ができるわけではありません。4Gの通信は、Wi-Fiが使えない場合にのみ有効になります。主な用途は書籍のダウンロードと読んでいる位置の共有です。複数のデバイスで本を読んでいる場合に、同じ部分が開けるわけです。

書籍のダウンロードも4Gで可能ですが、マンガなど容量の大きな本は不可。Wi-Fiが接続できる場所に移動してダウンロードすることになります。

Wi-Fi+4Gモデルは背面のデザインが若干異なる

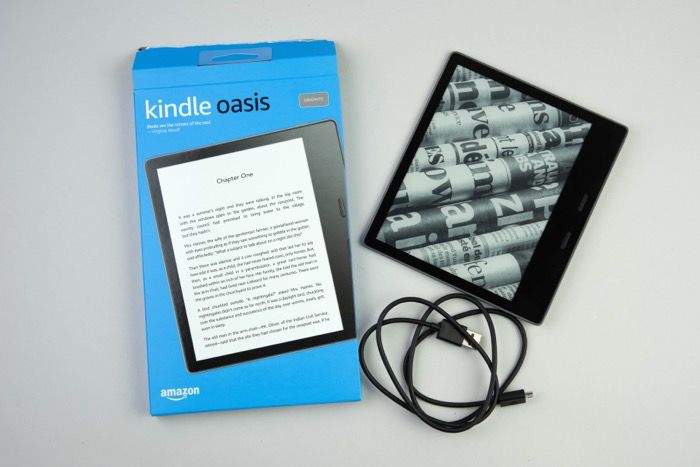

付属品はmicroUSBケーブルのみ

まとめ

Kindle Oasis(第10世代)は、前モデルと比べても一見ほとんど変わらないように思えますが、画面が明るくより美しくなりました。また、色調調整機能で気持ちよく本が読めます。

今から買うなら、迷わずKindle Oasis(第10世代)を選ぶべきです。ただし、Kindle Oasis(第9世代)を使っている人が買い換えるほどではないでしょう。もちろん、毎日ヘビーに使っているなら、買い換えても納得できるはずです。2台のKindle Oasisがあっても、家族に使ってもらうなどツブシが効きます。

筆者は2年近く、週に3〜4回は風呂で読書をしていますが、防水性能はまったく失われていません。金属製のボディにもほとんど傷がなく、美しいまま使い続けられています。本を読む機会が多いなら、KindleやKindle Paperwhiteよりも断然おすすめです。

今回のレビュー内容について、動画でもまとめています。ぜひご覧ください。

構成・文:戸田覚

編集:アプリオ編集部