アンカー・ジャパンのカスタマー・エクスペリエンス本部統括/シニアマネジャーの伊藤世由さん(左)、アンカー・ジャパン執行役員/事業戦略本部統括の猿渡歩さん(右)

近年、モバイルバッテリーの発火事故が増えています。独立行政法人・製品評価技術基盤機構(NITE)によると、2013〜2017年度の5年間で計582件の事故が起きており、うち402件(69%)が火災を伴った事故だといいます。「床に落としたかばんから火の手が上がり、発火の原因がモバイルバッテリーだった」というニュースも報道されました。

そこで今回は、モバイルバッテリー等を販売しているアンカー・ジャパンに、発火の原因や予防法について聞きました。

モバイルバッテリーの安全基準について

Image:経済産業省

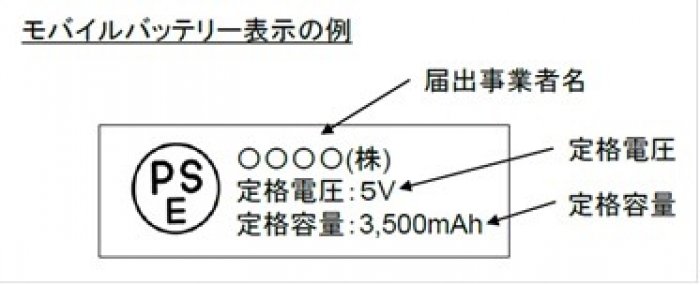

近年増加しているモバイルバッテリーの事故を受け、経済産業省は2018年2月1日に「電気用品の範囲等の解釈について」を改正し、モバイルバッテリーを電気用品安全法の規制対象として取り扱うことを決定しました。

メーカーに対して、製品の出荷前に圧力や衝撃をかけても発火しないことなどを検査するよう義務づけ、2019年2月からは検査基準を満たしたことを示す「PSEマーク」が付いた製品しか販売できなくなっています。

そのため、現在市場に出回っている「PSEマーク」のついた製品は、一定の安全基準を満たしていると言えるでしょう。

モバイルバッテリーが発火する原因とは?

モバイルバッテリーの検査基準が定められ、PSEマークが付いているからと言っても、100%発火しないという保証はありません。伊藤さんによると、モバイルバッテリーが発火する大きな原因は大きく分けて下記の3つがあるそうです。

それぞれの理由について、詳しく紹介しましょう。

1. 過充電

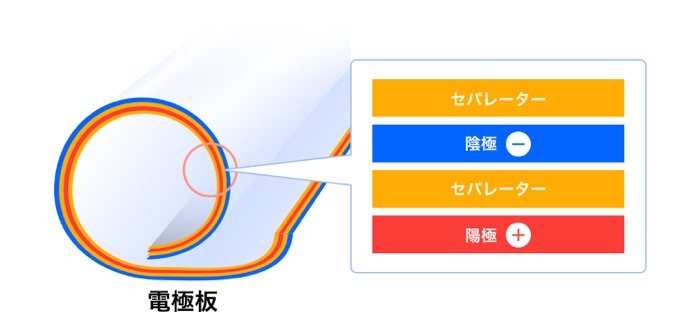

リチウムイオン蓄電池は通常、プラスとマイナスの極と、それを隔てるセパレーターで構成されています。これらは図のような板状になっており、正極、負極とセパレーター電極箔を重ねて丸めたものがモバイルバッテリーなどに使われています。

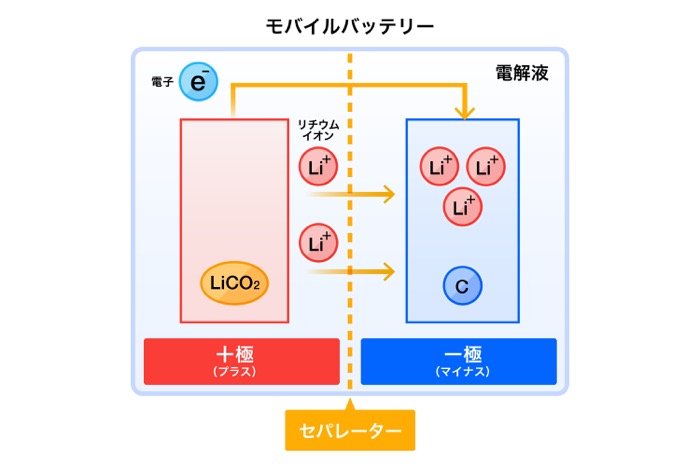

ここでは、構造を理解しやすいように、簡略的な図式で説明していきます。通常、モバイルバッテリーを使用するとプラス極からリチウムイオンが発生してマイナス極へ移動します。

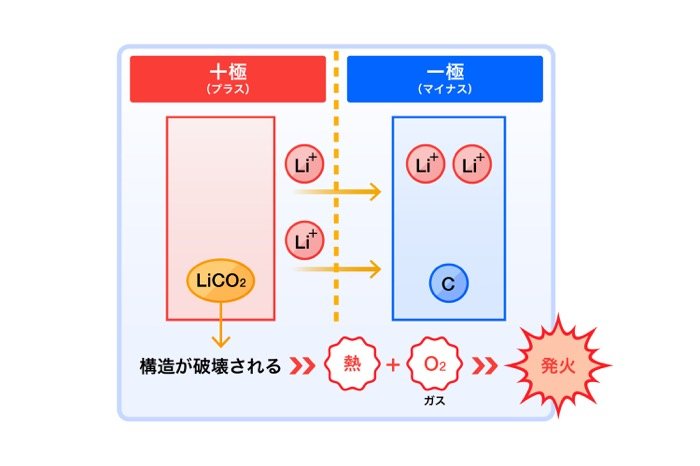

これを繰り返して充放電をしていますが、過充電を繰り返すとこの構造が破壊され、化学反応が進行して熱と酸素(ガス)が発生します。

これが「熱暴走」です。電池自体が自分で自分をとめることができず、どんどん熱を発し続け、80~170℃に達することも。ある一定の温度を超えると内部のセパレーターが破壊されはじめ、ショートします。

電極の内部を満たしている電解液は引火性のある有機溶媒なので、化学反応によって発生した酸素と結合すると発火が起こる可能性があります。

Ankerのモバイルバッテリーには全て過充電保護回路が搭載されており、そもそも過充電が起こらないよう設計されています。ただし過充電だけでなく、接続ケーブルや差込口が濡れていると接続部分でショートが起き、端子部分の焼損につながることもあります。

2. 外的な圧力や衝撃で電池自体が欠損

製品を出荷する前に落下試験などの耐性チェックがなされているため、通常の使用範囲では発生しませんが、非常に強い衝撃を与えると内部構造が破壊されて発火するケースもあります。ただし、モバイル製品ということもあり、持ち歩くケースが多いので、知らないうちに強い衝撃を与えていることも。

「衝撃を受ける場所が悪いと破損してしまう場合もあります。モバイルバッテリーが大きくへこんでいたり、傷ついて割れていたら買い替えを検討したほうがよいでしょう」(伊藤さん)

3. 製造上の不良で電池の中に異物が混入

リチウムイオン蓄電池を製造する際に、小さな金属片や異物が混入したり、電極箔の巻きずれや巻き乱れが発生する場合があります。このような製造上の不良があると、部品などを傷つけて電池の内部でショートを起こし、発熱してしまうのです。

異常な発熱に気づいた時は使用を中止して、購入した販売店やメーカー、輸入事業者に相談してください。

モバイルバッテリーの発火を予防する方法は?

モバイルバッテリーの発火を防ぐ手段はあるのでしょうか? 伊藤さんによれば、2つの予防法があるとのことです。

信頼できるメーカーの製品を使う

猿渡さんによると「最近、ネット通販などで売られている商品の中には、容量が実際の記載とは違っていたり、基準を満たしていないのにもかかわらずPSEマークをつけているケースもある」そうです。

「あまりに安いものは無名のメーカーの品質の悪い電池を採用しているところもあります。通常ならば電池自体にメーカーやシリアルナンバーが書いてあるものですが、無名のメーカーはどこでつくったかさえも記載されていないことも」(伊藤さん)

低価格な製品も増えており、基準を満たしているか疑わしい製品もあるので、信頼できるメーカーかどうかを買う側がきちんと確認、判断することが大切です。

また、これまでは5V=2Aなど出力が比較的小さいモデルが主流でしたが、USB Power Delivery(パワーデリバリー)などに対応したより大きな出力が可能なモバイルバッテリーも増えており、パソコンも充電できるようになっています。

エネルギーの出力が大きいと、より発熱のリスクも大きくなるので使用には十分注意する必要があります。

なるべく衝撃を与えないようにする

モバイルバッテリーを使用する際は、強い衝撃を与えないにように注意してください。

モバイルバッテリーをより安全に使うための注意点

伊藤さんによると、内部構造が壊れていることを外見から見分けるのは難しいとのこと。下記のような兆候が見られたら、買い替えを検討しましょう。

発熱をしている

発熱すること自体は異常ではありませんが、手で持てないほど熱くなった場合は正常ではないので、すぐに使用を止めましょう。また、高温環境での使用すると急速にリチウムイオン蓄電池が劣化し、発熱する危険性があります。

「モバイルバッテリーに適した温度の上限は45℃です。真夏の車中のボンネットなどは直射日光で60℃にも達する場合があり、放置するのは厳禁。25〜30℃に保つなど通常の生活環境で使用するようにしてください」(伊藤さん)

容量が減っている

モバイルバッテリーの容量にもよりますが、元々スマホを2回分充電できたのが1回になってしまうなど、充電可能な容量が減ってきたと感じたら、リチウムイオン蓄電池の劣化が進行している可能性があります。

また、一般的にリチウムイオン電池の寿命は2年程度と言われており、毎日使っている人、あまり頻繁に使わない人など頻度は人により異なりますが、2年程度で新しい製品に買い替えると安心です。モバイルバッテリーは日進月歩で進化しているので、安全だけでなく製品のスペックという点からもおすすめです。

伊藤さんによると、「モバイルバッテリーは充電しすぎも放電しすぎもよくありません。使わなければいいという問題でもなく、定期的に利用するのが一番長持ちします」とのこと。「Ankerでは、3カ月に1回は放電と充電をすることを推奨しています」(猿渡さん)

膨張や液漏れをしている

内部不良や短絡を外から確認することは基本的に難しいですが、確認ができる場合もあります。

リチウムイオン蓄電池の構造上、劣化が起こると酸素などの気体が発生します。すると気体がたまって、膨張するのです。膨張が進むと、亀裂が生じて電解液が漏れる「液漏れ」が発生する恐れが出てきます。

膨張や液漏れは内部のリチウムイオン蓄電池の劣化が進行している証拠なので、使用を止めて速やかに買い替えを検討してください。

構成・文:吉成早紀

編集:アプリオ編集部

取材協力:アンカー・ジャパン