近年話題となっている「5G」。正式名称を第5世代移動通信システムと呼び、現在私たちが利用している4G(LTE)の次世代規格に位置する、超高速の通信システムだ。日本では、2020年に利用が開始されると言われており、高速大容量・超低遅延・多数端末接続が可能になることで、世の中のあらゆる通信事情が一変するのではないかと期待されている。

来る5G時代の到来に向け、さまざまな企業の未来のビジョンを発表する「KDDI 5G SUMMIT 2019」が2019年6月27日に開かれた。そこで、Netflix株式会社ビジネスディベロップメント担当の下井昌人氏が、Netflix(ネットフリックス)のモバイルエンタテインメントがどのように変わるのか、ビジネスモデルを語った。

5G時代は利便性が向上し、時短やストレスフリーが実現する

4Gから5Gへと進化すると、ユーザーにとってはどのような変化に見えるのだろうか。下井氏は「5G時代はあらゆる観点で時短が起き、利便性の高まりによってほとんどストレスのない時代になるのではないか」と推察している。

「4Gはギガが心配な時代だった。各キャリアからモバイルデータプランが提案され、使い勝手が良くなってきたが、通信料金が高い印象があり、使いにくい。また、3G時代に比べればスピードは上がったものの、視聴する環境やデバイスによってはストリーミングに時間がかかって待たされ、イライラすることも多かった」(下井氏)。

対して5Gは、「ギガの心配がなくなり、どれだけデータを使ってもよい時代が来るのではないかと思っている。ストリーミングをする際もバッファに時間がかからず、データ通信料が安価になって、いつでもどこでも好きな時に好きなだけ見られるようになるはずだ」(下井氏)。

下井氏が考える、ユーザー視点の4Gと5G時代のモバイルストリーミング

この大きな変化を前に、Netflixはどのようなビジネスモデルを構築しようと考えているのだろうか。

Netflix(ネットフリックス)とユーザーをつなぐ、さまざまなバリューチェーン

Netflixは、エンタテインメントに特化した世界の最大級のオンラインストリーミングサービスを提供しており、現在190カ国、約1億4800万人のユーザーが利用している。2008年にストリーミング事業に進出して以降、2011年にカナダへの世界展開を始め、2011年には初のオリジナル製作作品をリリース。そして2015年9月に日本でのサービスを開始し、会員数は国内外問わず順調に増加している。

アメリカ本土だけでなく、世界中でもNetflixの会員数は急増している

そんなユーザーの多くは、家の中でスマートテレビやブルーレイ、ストリーミングメディアプレイヤーなどを使い、家の外ではスマホやタブレットなどで動画を視聴していることがわかっている。「Netflixがサービスを提供している主要国でのモバイル視聴比率を調査してみると、190カ国の中でもインドの割合が最も高く、韓国やその他アジアでも高い傾向がある。日本においても上陸以来かなり伸びていることから、モバイルでの視聴環境を可及的速やかに整備する必要性を感じている」(下井氏)。

各国のストリーミング視聴時間に占めるモバイル視聴を割合を示している。インド、韓国、その他アジア各国に次いで、日本がランクインしている

Netflixは、ストリーミングサービスという1つのプロダクトを販売する企業だ。そのため、一人ひとりのユーザーに対し、ただストリーミングサービスを届けるだけでよいと考えがちだが、「細かく分解するとさまざまなバリューチェーンに分類でき、それぞれの要素が密接に関係している」と下井氏は説く。

モバイル向け配信のバリューチェーン

まずはコンテンツだ。Netflixは日本やアメリカをはじめ、世界中に展開しており、世界各国でさまざまなオリジナル作品を制作している。それぞれの国のトップタレントや監督、スタッフが一丸となって良質なストーリーや作品を作り、視聴者に届けている。そこから、アカデミー賞など世界的に権威のある賞を受賞する作品などが数々生まれていているのだ。特にこだわっているのが、作品を作る際は現時点の最高のフォーマットである4Kでシューティングして配信することだという。「最高のエンタテインメントを、5年後も10年後にも最高のクオリティで見てもらうためには、最新のテクノロジーで撮影・配信する必要がある」(下井氏)。

次は、高画質の作品をどのように配信するかという「データ」の部分だ。自社で作るオリジナルコンテンツ数が膨大に増えており、それらの作品は4Kで撮影して配信をするため、データ量がまずます膨大になってくる。そのままの状態で配信するとデータ量が増えてしまうため、高画質で作った素晴らしい作品を効率よく配信するために、データをどう圧縮するかがカギとなる。

そのデータ配信を実現するのが、「5G」だ。「高速大容量、超低遅延、多数接続と言われており、Netflixのサービスを配信する上で、大きく期待をしている」(下井氏)。

Netflixの高品質作品を見るには、「デバイス」が欠かせない。すでに4K、HDR対応のスマホが各端末メーカーから多数出ているが、今後5G対応になった端末が出てくると予想される。高解像度の端末もますます世の中に増えていくはずだ。

そして、「没入感がある映像は、視覚的な要素だけではなく、耳から入ってくる情報も非常に重要だ。各端末メーカーが最新の音響技術であるDolby Atmos(ドルビーアトモス)対応を進めており、我々も音から入る臨場感は重要視している」と下井氏は話している。

サービスとユーザーを繋げるポイントとなるのが、「モバイルプラン」だ。下井氏は「当社は昨年8月に、KDDIと日本業界で初めて、料金プランにエンタテインメントであるNetflixが組み込まれた、『auフラットプラン25 Netflixパック』という商品をリリースした。このように、端末料金プランだけではないさまざまな軸で競争が加速するのではないか」と予想している。

ユーザーからは見えないところで、これだけ多くのバリューチェーンのイノベーションが加速している。このように、融合的な要素が最高のモバイルエンタテインメントを作るのではないかというのが下井氏の見解だ。「5G時代は、キャリアが提供するモバイルプランと、ネットフリックスなどのさまざまなエンタテインメントサービスが一体化されたプランが増え、端末や料金だけでなく、アプリやサービスでの差別化や競争が激しさを増すのではないかと思っている。さらに、多数端末接続ができ、速度も速く利便性が高くてストレスが低いという、時代に適合するネットワークが整備されるのではないだろうか」(下井氏)。

今後は、映画やゲームなどのコンテンツを充実させる

これらのバリューチェーンの中でNetflixがさらに魅力的な商品になるため、映画製作にも力を入れている。映画はNetflixのサービス上でのみ視聴ができる仕組みになっており、基本的に劇場公開は行っておらず、DVDなどのパッケージ販売もしていない。そんな中で、Netflixは劇場公開作品と肩を並べられるような作品を生み出すことを目指している。

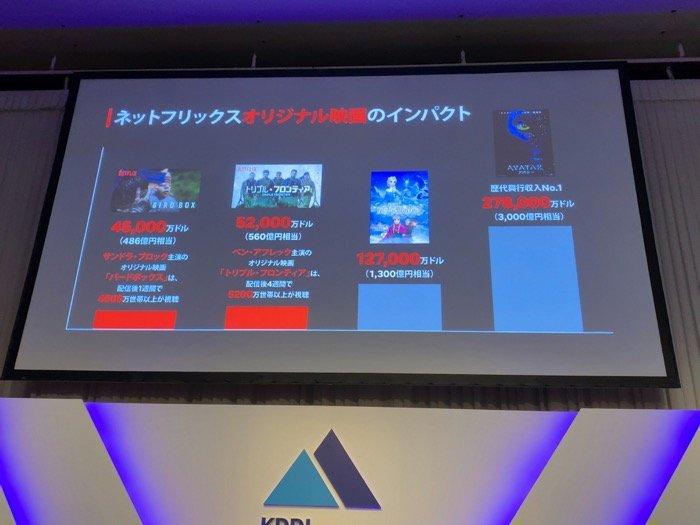

「Netflixの映画をあえて劇場公開したと想定し、どれほどの興行収入に換算されるのかを考えてみた。ワンチケット10ドルで換算すると、昨年末に配信した『BIRD BOX』は、一週間で4500万世帯以上に視聴された。4500万人が10ドルを支払う映画館に足を運んだと想定すると、4億5000万ドル、日本円にすると468億円の興行収入に匹敵する。トリプル・フロンティアは、配信後4週間で5200万世帯に視聴され、興行収入に換算すると日本円で560億円相当の規模になる」(下井氏)。

ネットフリックスオリジナル映画のインパクトは上々だ

世界的にヒットした「アナと雪の女王」の興行収入は1300億円、歴代1位をマークする「アバター」は3000億円と言われているため、この2作品と比較するとまだまだという印象がある。「映画業界に足を踏み入れてから3年ほどであるものの、配信後1週間、4週間足らずで500億円程度の興行収入を叩き出しているのは、スタートとしては悪くない。最高のエンタテインメントを提供し、アバターなどと同じ地位に行けるように努力したい」と語っている。

映画以外にも、インタラクティブ作品が好評だ。インタラクティブ作品とは、物語を見ている途中に選択肢が出てきて、視聴者が選択すると物語の脚本が変わっていくというもの。昨年初めて公開したが、世界的に大人気となっている。

ネットフリックスが配信するインタラクティブ作品

また、ゲームに興味のあるユーザーをNetflixへ呼び込む施策も実行中だ。「オリジナルの映像作品にファンが生まれていることに着目し、その作品を元にゲームを作ることで、ゲームとして楽しん世界観を知り、当社サービスに入ってもらうというビジネスモデルを想定している。今までは映像に興味のあるお客に対してしかリーチできていなかったが、ゲームユーザーを引き込むチャンスになると考えている」。下井氏は、ネットフリックス作品の次の未来という形でチャレンジをしていくと強く語った。

特に人気なのが、SFホラーのストレンジャー・シングス。シーズン3が7月4日に配信された

構成・文:吉成 早紀

編集:アプリオ編集部