本記事では、楽天市場でふるさと納税をする手順を網羅的に解説。返礼品の注文からワンストップ特例のオンライン申請まで、実体験を交えながらを詳しくレポートしているので参考にしてください。

なお、本記事は筆者がふるさと納税とワンストップ特例申請をするにあたって“実際にやったこと”をベースに解説します。状況によって手順が異なる場合もあるのであらかじめご了承ください。

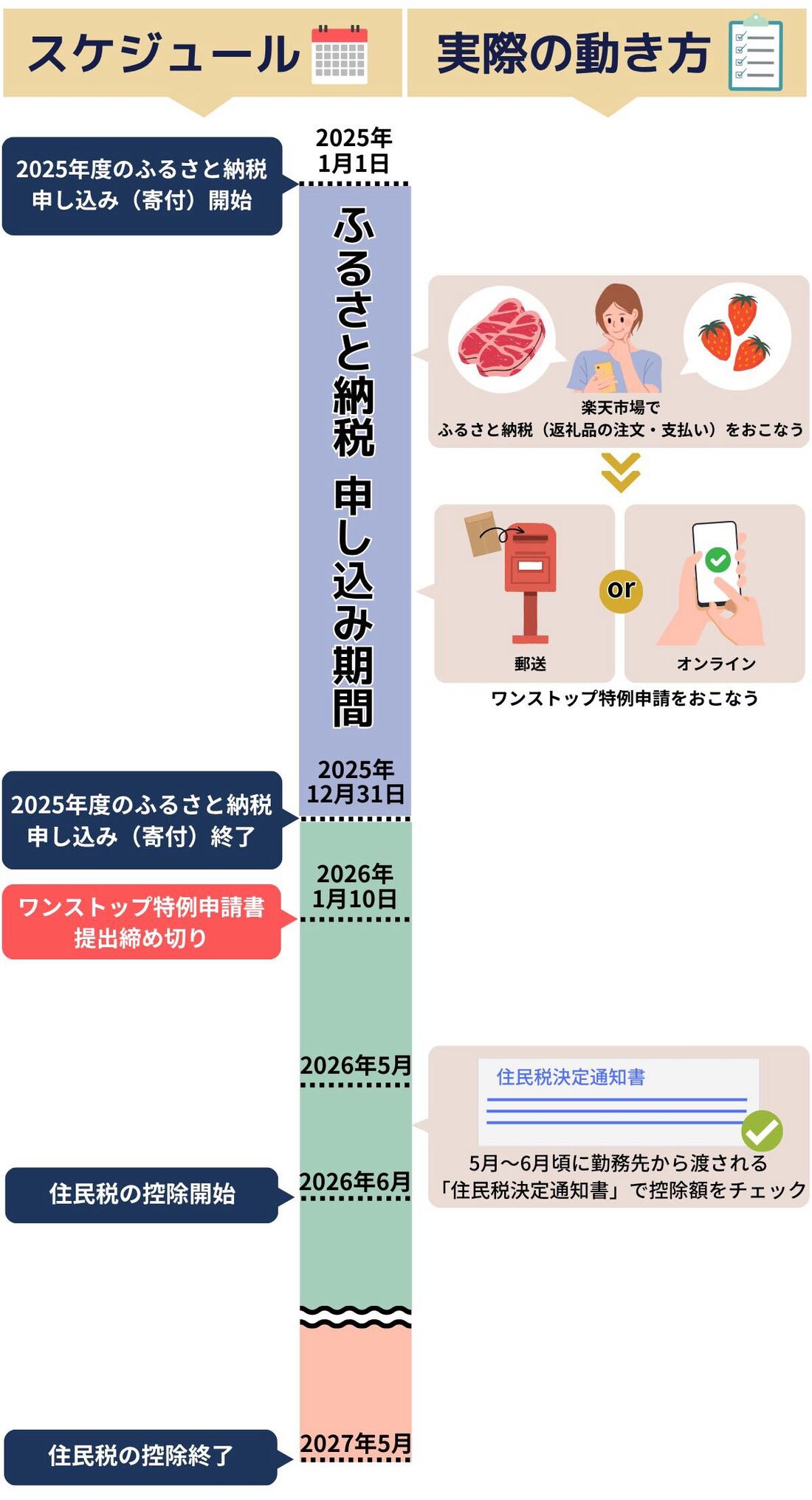

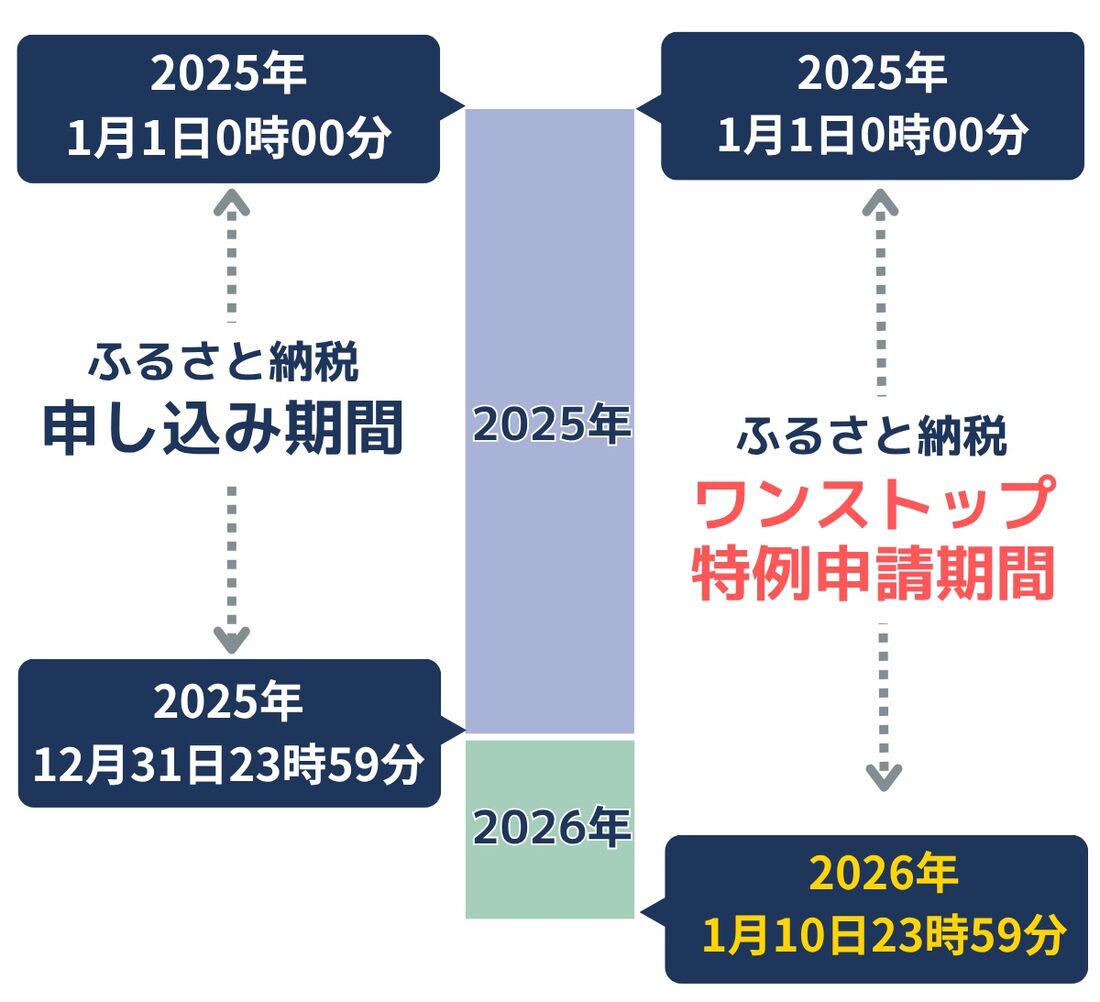

【2025年度版】ふるさと納税とワンストップ特例申請の行動スケジュール

「ふるさと納税」と「ワンストップ特例申請」をセットでおこなうにあたって、1年間の流れ・大まかなスケジュールをイラストでまとめました。いつまでに・何をすればいいのか、最低限押さえておきたいルールを確認しましょう。

直近、2026年度の住民税控除に間に合わせたいなら2025年1月1日〜12月31日までにふるさと納税の申し込み(=返礼品の注文と決済)を終え、2025年1月1日〜2026年1月10日必着でワンストップ特例申請書を提出する必要があります。

なお、ワンストップ特例申請書は自治体ごとに提出する必要があります。郵送の場合は書類が到着するまでに時間がかかるので、1月10日ギリギリに提出するのは避けましょう。

ワンストップ特例申請書の提出が済んだら、あとは特にやることはありません。返礼品を受け取り、5月〜6月に会社から渡される「住民税決定通知書」で寄付した金額が住民税から控除されているか確認すれば、その年度のふるさと納税でやることは終了です。

総務省は2024年6月25日、2025年10月寄付分以降のふるさと納税に関するポイント還元を廃止すると発表しました。これにより、楽天ふるさと納税やその他のふるさと納税ポータルサイトで実施されていた、寄付額に応じたポイント付与の仕組みが終了することになります。

総務省の今回の決定により、楽天ふるさと納税でポイント還元が受けられるのは2025年9月末までの寄付分となります。

ステップ1:ふるさと納税の返礼品注文を済ませる(2025年1月1日〜2025年12月31日まで)

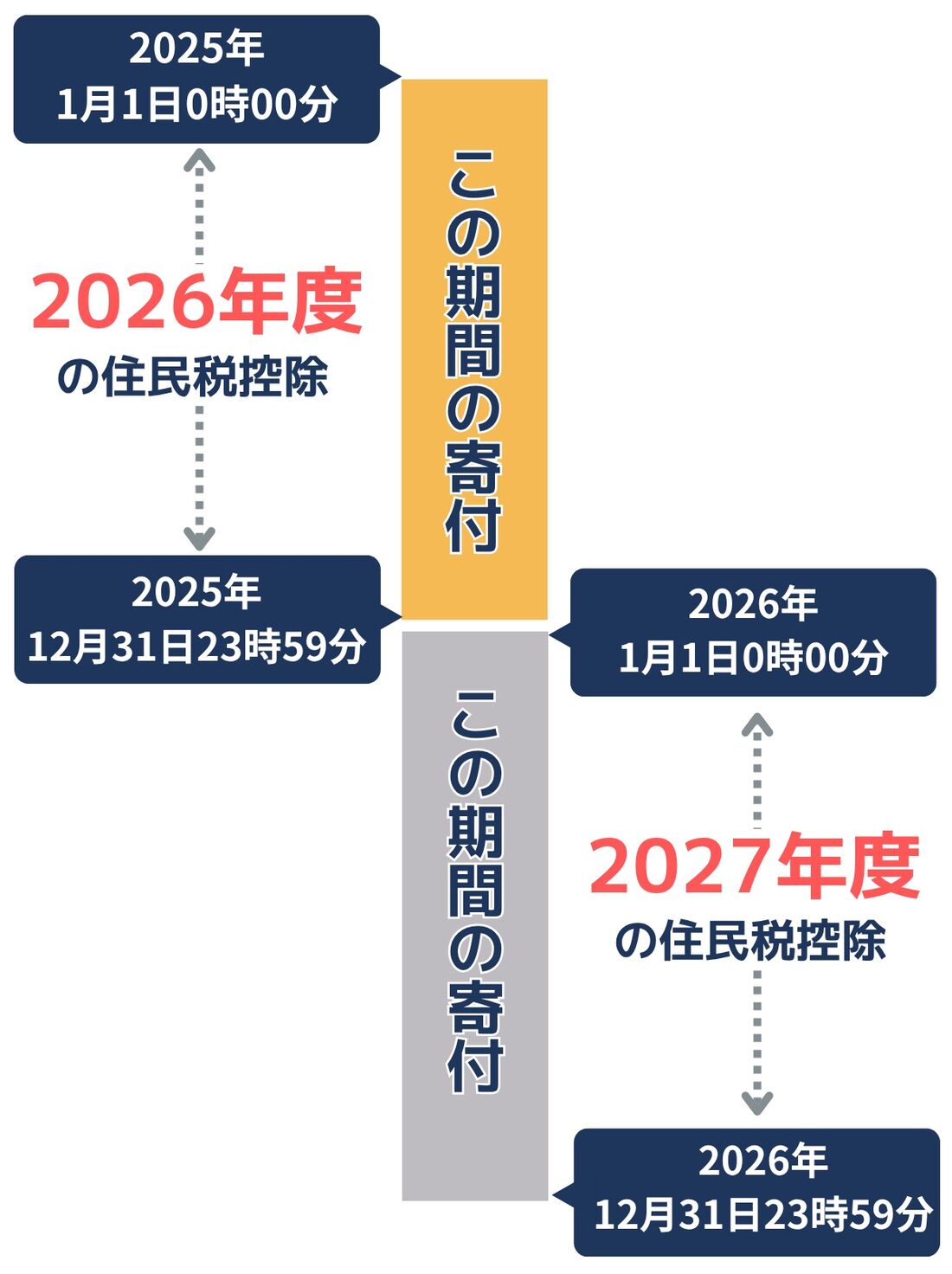

2026年度の住民税控除に間に合わせるためには、寄付の申し込み(=返礼品の注文と決済)を2025年1月1日0時から12月31日23時59分までの間に済ませる必要があります。

2026年1月1日0時00分以降に支払いが完了した分は2027年度の寄付となるので、住民税控除を受けられるのはその翌年(2027年)になります。このように、ふるさと納税の申し込みタイミングによって住民税が控除される年度が変わってくる点に注意しましょう。

自身の寄付金額の上限を確認する

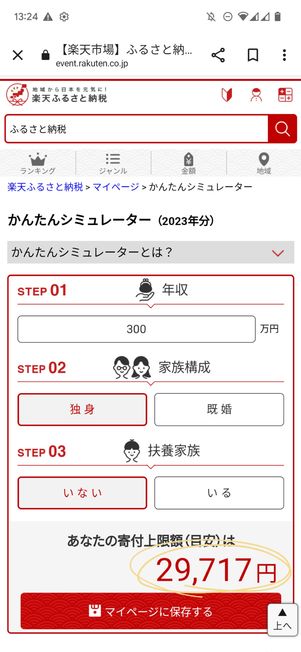

ふるさと納税をはじめるにあたって、まずやっておきたいのが自身の「寄付金額の上限を確認する」ことです。

ふるさと納税で寄付できる金額は、年収や家族構成によって変わります。上限額を超えた分の寄付金は、税金控除の対象になりません。控除の対象にならないということは、ふるさと納税で寄付(返礼品を注文)した分の金額が住民税から差し引かれないということ。単に「楽天で高い買い物をしただけ」になってしまうというわけです。

寄付金額の上限チェックは、楽天ふるさと納税のかんたんシミュレーターが便利です。シミュレーターにアクセスし、ざっくりとした年収と家族構成を入力すると、自分の寄付金額の年間上限額(目安)が表示されます。

1年間でこの上限額を超えないように、ふるさと納税の寄付(返礼品注文)をしていきましょう。繰り返しになりますが、上限額を超えた分の寄付金額は税金控除の対象になりません。初心者は特に注意が必要なポイントです。

手元に「源泉徴収票」があれば、楽天ふるさと納税 詳細版シミュレーターでより精度の高い上限額を調べることも可能です。

源泉徴収票は、毎年12月の年末調整の後(もしくは退職するタイミング)に勤め先から発行される書類です。その年(1年間)に会社から支払われた給与、および自分が納付した所得税額などが記されています。

楽天ふるさと納税 詳細版シミュレーターにアクセスしたら、「寄付上限金額を計算する」項目の下にある「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除額の合計額」をそれぞれ入力しましょう。源泉徴収票の見方が分からない人は、それぞれの入力枠の横にある[ ? ]ボタンを押すと解説が表示されます。

あとは、必要に応じて「所得情報」と「控除情報」を入力したら[計算する]ボタンを押します。これで、より詳細なふるさと納税上限額を調べることができます。

寄付したい自治体・欲しい返礼品を探す

ほしい返礼品を探す

「楽天ふるさと納税」もしくは「楽天市場」にアクセスして、寄付したい自治体・欲しい返礼品を探します。「楽天市場」に設けられたふるさと納税の特集ページが「楽天ふるさと納税」です。どちらを利用しても、注文手順や支払い方法、ふるさと納税返礼品のラインナップは変わりません。

どの返礼品を選ぶか悩んでいるなら、「返礼品ランキング」を参考にするとよいでしょう。「食品・スイーツ」「ドリンク・お酒」など、ジャンル別に最も注文されている人気の返礼品をチェックできます。「1万円以内 お米」「3万円以内 和牛」「1万円以内 訳ありフルーツ」など、金額の目安とキーワードで返礼品を選びたい場合は「返礼品サーチ」機能を使ってください。

「寄付を申し込む」ボタンをタップ

[寄付を申込む]をタップ

寄付したい自治体、および欲しい返礼品を選んだら[寄付を申込む]ボタンを押します。

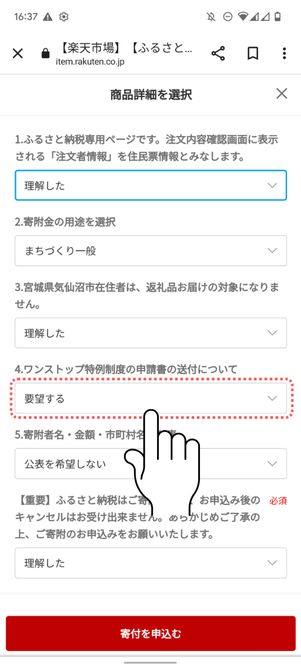

ワンストップ特例制度の申請書を要望する

ふるさと納税をするにあたって、必要な設定を済ませましょう。途中「ワンストップ特例制度の申請書の送付について」という項目があります。ここで「要望する」を選択してください。

なお、この選択は手続き方法を決めるものではありません。とりわけ、オンライン申請をおこなう人は書類の提出が必要ないので、「要望しない」を選んだとしても、それほど深刻な問題にはなりません。

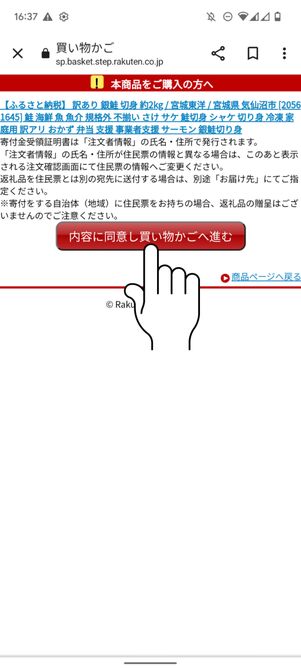

注意事項を確認して[内容に同意し買い物かごへ進む]をタップ

[購入手続き]をタップ

ふるさと納税に関する注意事項が表示されるので、一読して[内容に同意し買い物かごへ進む]をタップします。買い物かご内で改めてふるさと納税の返礼品を選択し、[購入手続き]をタップします。

支払い方法を選択する

画面をスクロールする

支払い方法を選択

画面をスクロールして、支払い方法の項目を確認します。楽天市場には数多くの支払い方法が用意されていますが、楽天ふるさと納税で使えるものは一部に限られます。

以下、楽天市場で利用できるすべての支払い手段を取り上げ、楽天ふるさと納税での利用可否、手数料、特徴などをまとめました。

| 楽天市場に用意されている支払い手段 | 楽天ふるさと納税での利用 | 手数料 | 楽天ポイントの付与率 | 支払いの概要 |

|---|---|---|---|---|

| クレジットカード(楽天カード含む) | ◎(すべての自治体で利用可能) | なし |

100円につき1P付与(楽天カードの場合は100円につき3P) |

対象のクレジットカード(※1)で決済する |

|

デビットカード |

◯(多くの自治体で利用可能) | なし |

100円につき1P付与 |

対象のデビットカード(※1)で決済する |

| 銀行振込 | ◯(多くの自治体で利用可能) | 金融機関による |

100円につき1P付与 |

ふるさと納税の注文確定後、送られてくるメールに従い、自治体指定の銀行口座に振り込む |

| Apple Pay(アップルペイ) | ◯(多くの自治体でiPhoneのみ利用可能) | なし |

100円につき1P付与 |

iPhoneの「Walletアプリ」に登録しているクレジットカード情報を利用して決済する |

| 楽天ポイント | ◯(多くの自治体で利用可能) | なし |

100円につき1P付与 |

ふるさと納税の支払い画面で消費する楽天ポイントを指定する |

| 楽天キャッシュ(楽天ギフトカード) | ◯(多くの自治体で利用可能) | なし |

100円につき1P付与 |

ふるさと納税の支払い画面で楽天キャッシュの使用の有無を指定する |

| 後払い | ×(利用できる自治体はほとんどない) | 250円 |

100円につき1P付与 |

商品注文後に別途送られてくる請求書に従い、14日以内にコンビニまたは銀行で代金を支払う |

| コンビニ・郵便局ATM支払い | ×(利用できる自治体はほとんどない) | ゆうちょ銀行ATMにて現金支払いする場合は110円 |

100円につき1P付与 |

商品の注文確定後、送られてくるメールに従いコンビニで支払う。または郵便局(ゆうちょ銀行)ATMで代金を入金する |

| 代金引換(代引き) | ×(利用できる自治体はほとんどない) | 550円 |

100円につき1P付与 |

注文した商品が届いた際に配送業者に商品の代金(および配送料・手数料)を支払う |

| PayPal(ペイパル) | ×(利用できる自治体はほとんどない) | なし |

100円につき1P付与 |

PayPalアカウントでログイン後、支払いの同意(事前承認)をおこなう |

| Alipay(支付宝) | ×(利用できる自治体はほとんどない) | なし |

100円につき1P付与 |

商品の注文確定後、送られてくるメールに記載されているURLにアクセスしAlipayアカウントにログイン |

| ショッピングクレジット/ローン | ×(利用できる自治体はほとんどない) | 分割手数料が発生(※2) |

100円につき1P付与 |

商品の注文後審査がおこなわれ、契約手続き完了後に商品が発送される |

楽天ふるさと納税のヘルプページで「すべての自治体および返礼品に利用できる」と案内されているのはクレジットカードのみ。そのほかの支払い方法は、自治体ごとに異なる仕様になっています。

筆者が確認する限り、「デビットカード」「楽天ポイント」「銀行振込」「Apple Pay」はほとんどの自治体で利用可能となっていました。一方、後払いやコンビニ・郵便局ATM支払い、代引き、PayPal(ペイパル)などを支払い方法に採用している自治体はほぼありませんでした。

注文者情報が住民票と同じであることを確認する

「注文者情報」の項目を確認

注文内容の確認画面が表示されたら、支払い方法や配送方法をチェックしながら一番下までスクロールして[注文者情報]をタップします。

この注文者情報が、住民票として登録されているものと同じか、必ずチェックしておきましょう。ワンストップ特例申請に必要な書類は、この「注文者情報」をもとに作成・送付されます。注文者情報が間違っていると、正しく手続きができません。注意してください。

楽天ふるさと納税では、注文者情報を住民票情報とみなします。必ず「注文確認画面」で注文者情報が住民票情報と一致するかご確認ください。注文者情報の初期入力値は楽天会員登録情報になっています。

注文を確定する

[注文を確定する]ボタンをタップする

注文者情報を確認したら、[注文を確定する]ボタンを押します。

通常の注文と違って、ふるさと納税の返礼品注文はキャンセルできません。「やっぱり別の返礼品を注文したい」とならないように、しっかりと吟味してから注文確定ボタンを押しましょう。

最後に「Thank You」という画面が表示されていれば、ふるさと納税の返礼品注文は完了です。

マイページで自治体数と寄付金額を確認する

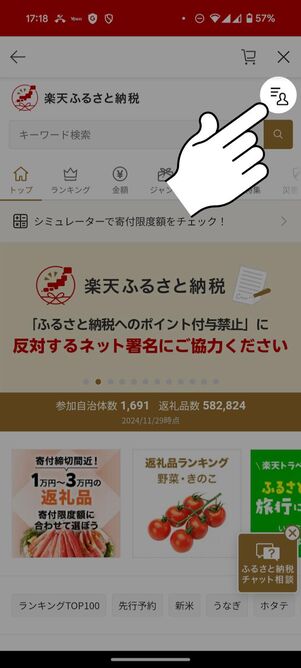

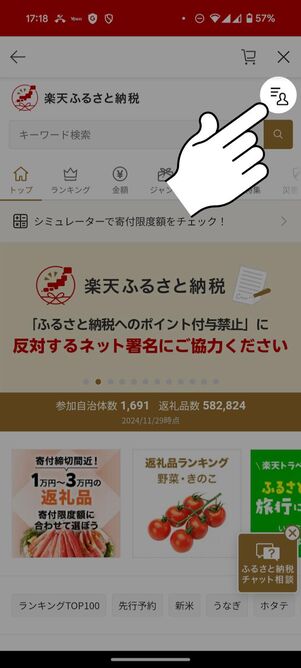

楽天ふるさと納税にアクセスし、メニューアイコンをタップ

自治体数を確認する

寄付の申込みが完了したら、楽天ふるさと納税の「マイページ」にアクセスして、自治体数と寄付金額の合計を確認しましょう。

なお、ワンストップ特例申請を利用する場合は、年度内に寄付する自治体を5つまでに収めなければなりません。5つを超える自治体に寄付した場合は、ワンストップ特例申請の対象外になってしまうので、確定申告が必要です。寄付金額だけでなく、寄付先の自治体数もしっかりと自身で把握しながら返礼品を注文してください。

返礼品を受け取る

ふるさと納税返礼品のマンゴー

発送時期は返礼品によって異なります。旬の食材などは届くのが半年以上先になるケースも珍しくありません。あらかじめ、注文履歴などで発送時期を確認しておくとよいでしょう。

通常、返礼品にはワンストップ特例に関する書類は同梱されていません。これらの書類は、返礼品とは別に自宅に郵送されます(詳しくは後述)。

ステップ2:ワンストップ特例申請書を提出する(2026年1月10日まで)

2025年内に寄付した分のワンストップ特例申請書は、2025年1月1日から2026年1月10日までの間に提出しなければなりません。

ワンストップ特例申請書の提出方法は、「オンライン申請」と「書類の郵送」の2通りがあります。以下、それぞれの方法のメリット・デメリットをまとめたので、参考にしてください。

| オンラインで申請する | 書類を郵送する | |

|---|---|---|

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

なお、ワンストップ特例申請書の提出を受け付けていない期間はありません。いつでも自身の都合のいいタイミングで申請してOKです。

オンライン申請する場合の手順

2022年から導入された「ワンストップ申請オンラインサービス」を利用すれば、紙の書類の郵送は不要です。オンラインですべての申請を完結させることができます(利用にはマイナンバーカード必須)。

ただ、「ワンストップ申請オンラインサービス」は、このサービスを導入している自治体でのみ利用できるものです。非対応の自治体へ寄付した場合は利用できません。注意しましょう。

寄付先の自治体がオンライン申請に対応しているかチェック

繰り返しになりますが、すべての自治体がオンライン申請に対応しているわけではありません。まずは、自身の寄付した自治体がオンライン申請に対応しているかチェックしましょう。

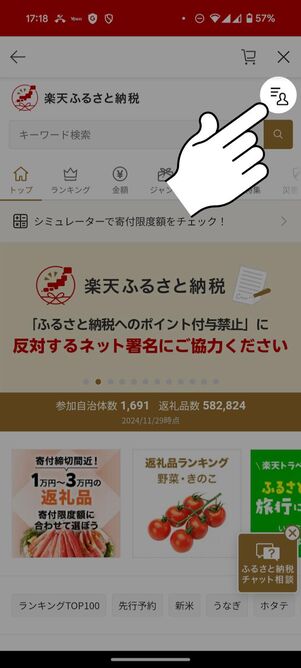

楽天ふるさと納税にアクセスし、メニューアイコンをタップ

[寄付履歴一覧はこちら]をタップ

楽天ふるさと納税にアクセスし、右上の「マイページ」アイコンをタップ。[寄付履歴一覧はこちら]に進みます。

対応している申請サービスをチェックする

オンライン申請に対応している自治体の場合、「ふるまど」もしくは「自治体マイページ」が表示されます。オンライン申請自体に対応していない自治体は、何も表示されません。

なお、「ふるまど」と「自治体マイページ」は全く別のサービスです。どちらのサービスに対応しているかは、自治体によって異なります。複数の自治体に寄付した場合、「ふるまど」と「自治体マイページ」両方で申請をおこなわなければならない可能性もあります。

「ふるまど」もしくは「自治体マイページ」に会員登録する

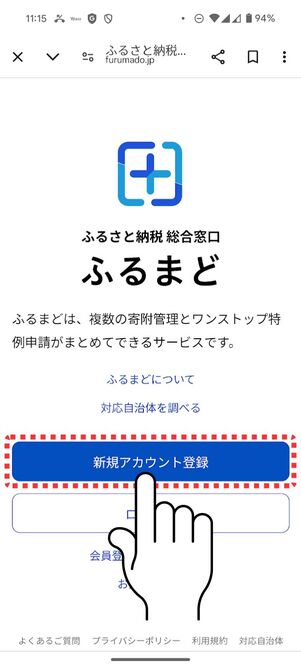

[新規アカウント登録]をタップ

必要情報を入力する

ふるまどにアクセスしたら、[新規アカウント登録]をタップ。そのままメールアドレスなどを入力してアカウント登録を済ませます。なお、アカウント登録は完全無料です。

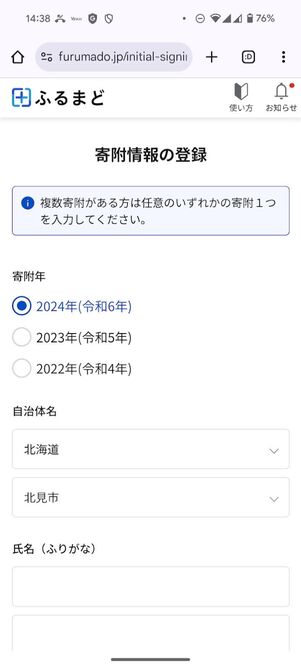

寄付情報を入力する

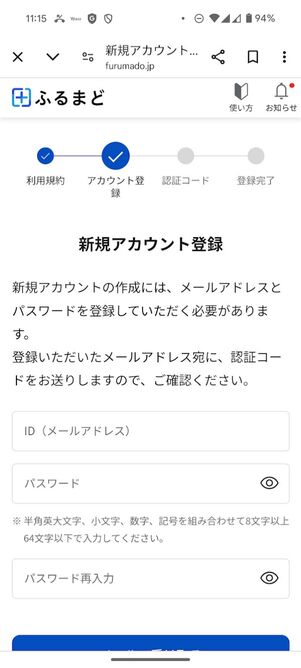

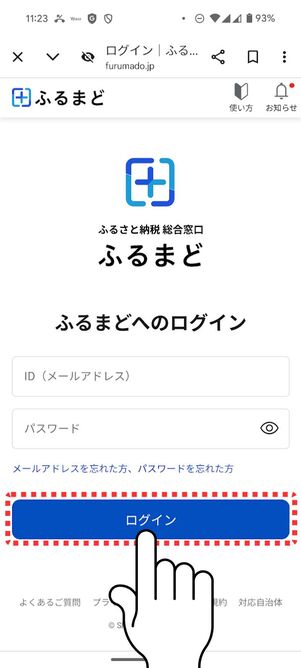

ふるまどにログインする

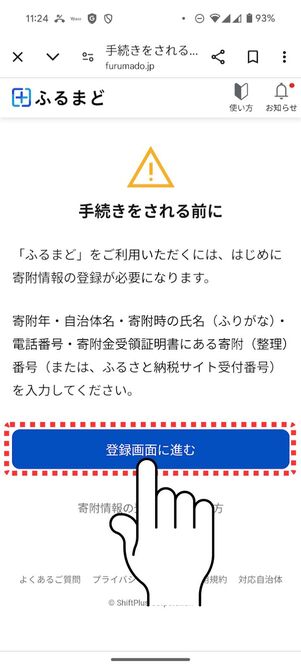

注意事項を確認

会員登録が完了すると、改めてログインページが表示されます。IDとパスワードを入力してログインしたら、注意事項が表示されます。一読して問題なければ[登録画面に進む]をタップしましょう。

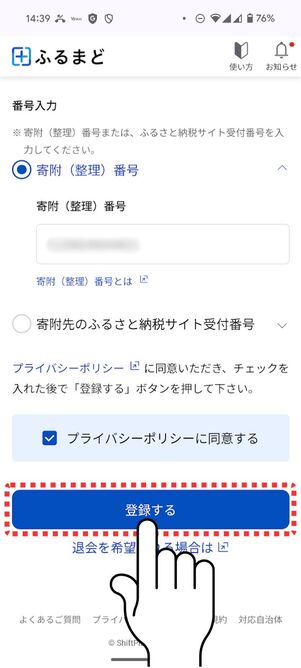

寄付情報を登録する

寄付番号もしくは受付番号を入力して[登録する]をタップ

寄付情報の登録画面が開いたら、寄付年度や自治体名を入力。最後に「寄付番号」もしくは楽天ふるさと納税の「受付番号」を入力して[登録する]を押します。

「寄付(整理)番号」「サイト受付番号」の確認方法

楽天ふるさと納税にアクセスし、メニューアイコンをタップ

[寄付履歴一覧はこちら]をタップ

楽天ふるさと納税の場合は「注文番号」が「寄附先のふるさと納税サイト受付番号」となります。確認するには、楽天ふるさと納税にアクセスし、右上の「マイページ」アイコンをタップ。[寄付履歴一覧はこちら]に進みます。

注文番号を確認できる

過去に寄付した自治体が一覧で表示されます。注文番号の欄に記載されている「6桁-8桁-10桁」で構成された24桁の数字が「寄附先のふるさと納税サイト受付番号」です。

なお、「寄附(整理)番号」は、「寄附先のふるさと納税サイト受付番号」とは別に存在する14桁の数字です。後述するワンストップ特例申請書や、寄附受領証明書の右上に記載されているほか、自治体から届くメールなどにも記載されていることがあります。

ふるまどの場合、「寄附(整理)番号」と「寄附先のふるさと納税サイト受付番号」どちらか一方入力すればOK。マイページからすぐに確認できる「寄附先のふるさと納税サイト受付番号」を入力するのが手軽でしょう。

追加内容を確認する

[寄付を追加する]をタップ

入力した内容に紐づいた寄付内容が表示されるので一読し、[寄付を追加する]をタップします。

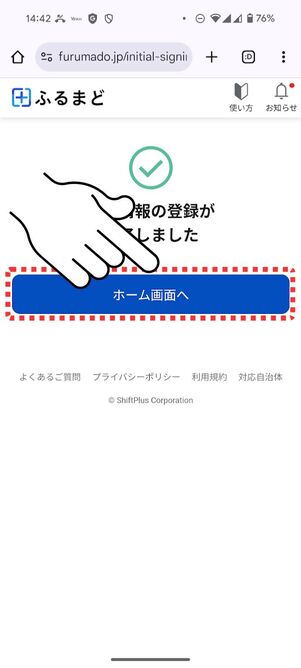

[ホーム画面へ]をタップ

完了画面が表示されたら[ホーム画面へ]をタップします。

複数の自治体に寄付した場合は他の寄付情報も入力する

[寄付を追加]をタップ

ほかにも「ふるまど」に対応した自治体があれば、[寄付を追加]をタップして同じように情報を入力します。

ワンストップ特例申請を済ませる

画面を一番下までスクロール

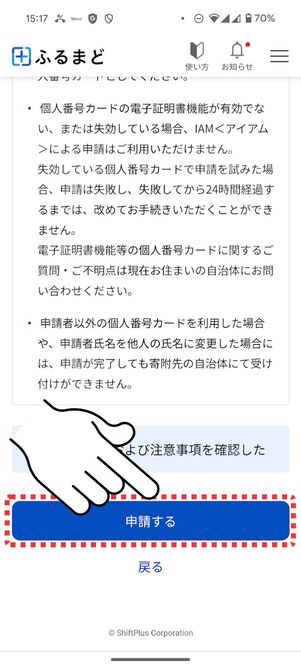

[申請する]をタップ

すべての寄付情報を入力できたら、ワンストップ特例申請をおこないましょう。ホーム画面を一番下までスクロールして[申請する]をタップします。

![申請する自治体にチェックを入れて[まとめて申請]をタップ](/sites/default/files/styles/portrait_lg_1/public/2024/11/29/20241129-furusator-16.jpg)

申請する自治体にチェックを入れて[まとめて申請]をタップ

申請する自治体にチェックを入れて[まとめて申請]を押します。

申請者情報を入力する

![必要事項にチェックを入れて[確認する]をタップ](/sites/default/files/styles/portrait_lg_1/public/2024/11/29/20241129-furusator-18.jpg)

必要事項にチェックを入れて[確認する]をタップ

申請者情報(氏名や生年月日など)を入力して2つの項目にチェックを入れたら、[確認する]をタップ。

一番下までスクロール

[申請する]をタップ

改めて寄付情報が表示されるので、一読しながら一番下までスクロールし[申請する]をタップします(この時点ではまだワンストップ特例申請は完了しません)。

IAM(アイアム)でマイナンバーカードを認証をする

![[IAMで申請する]をタップ](/sites/default/files/styles/portrait_lg_1/public/2024/11/29/20241129-furusator-22.jpg)

[IAMで申請する]をタップ

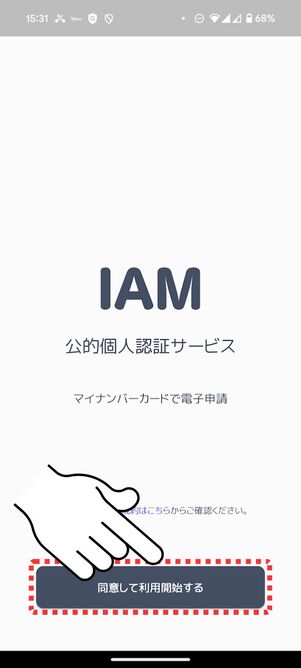

続いて、「IAM<アイアム>」というアプリを介してマイナンバーカードの認証をおこないます。「IAM<アイアム>」アプリをインストールした後に、[IAMで申請する]を押しましょう。

[同意して利用開始する]をタップ

各種情報を入力

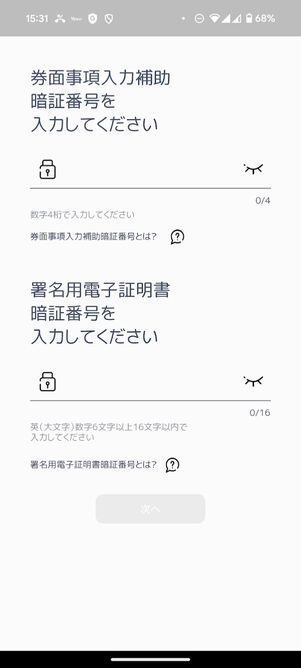

「IAM」アプリが起動するので[同意して利用開始する]をタップ。マイナンバーカードの発行時に設定した「券面事項入力補助暗証番号」と「署名用電子証明書暗証番号」を入力します。

![[カードを読み取る]をタップ](/sites/default/files/styles/portrait_lg_1/public/2024/11/29/20241129-furusator-25.jpg)

[カードを読み取る]をタップ

[カードを読み取る]をタップ。案内どおりにスマホの背面にマイナンバーカードをくっつけて、読み込ませてください。「読み込みが完了しました」と表示されればOKです。

「券面事項入力補助暗証番号」と「署名用電子証明書暗証番号」が間違っている場合は、認証エラーとなります。正しいものを入力し直してから、再度カード認証をおこないましょう。

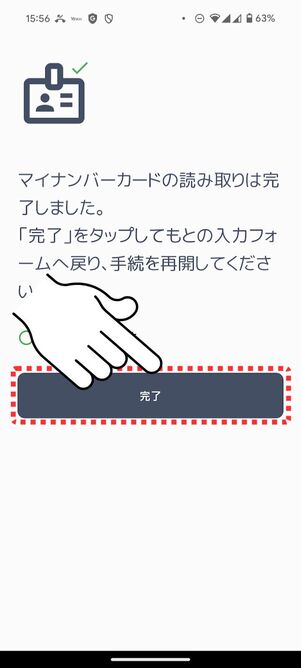

[完了]をタップ

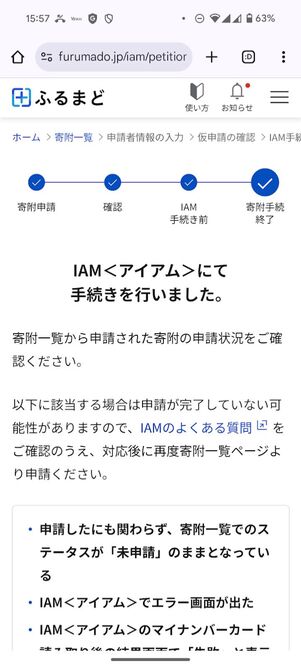

ワンストップ特例申請手続きの完了画面

[完了]をタップすると、「ふるまど」のサイトに戻りワンストップ特例申請の手続きが完了した旨が表示されます。

申請直後は「申請済(確認中)」と記載されている

「受付終了」に切り替わっていればワンストップ特例申請完了

ふるまどのホーム画面から「寄付一覧」に進むと、申請状況を確認できます。手続きが完了した直後はステータスが「申請済(確認中)」になっています。しばらく時間を経て、ステータスが「受付完了」になれば、ワンストップ特例申請は完了です。

郵送で書類を送付する場合の手順

郵送で提出する場合は、2026年1月10日までに指定の住所にワンストップ特例申請書が届いている必要があります。

たとえば2026年1月9日にワンストップ特例申請書を投函したとしても、受付先に届いたのが1月11日以降になってしまったならその書類は無効です。ワンストップ特例申請書を郵送で提出する場合、締め切りギリギリに提出するのは避けましょう。

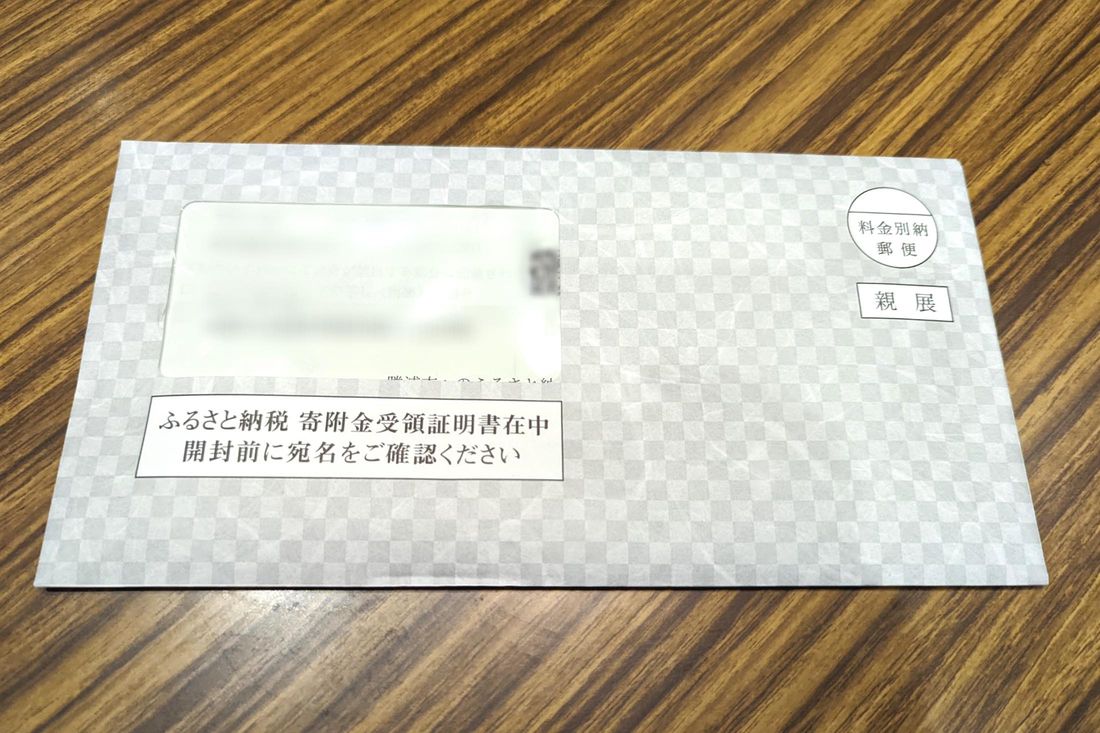

ワンストップ特例申請に必要な書類が自宅に届く

税金控除に必要な書類が届く

ふるさと納税の返礼品を注文してから3日〜5日ほどで、税金控除に必要な書類が自宅に届きます。筆者の経験上、返礼品より先に書類が届くケースがほとんどです。

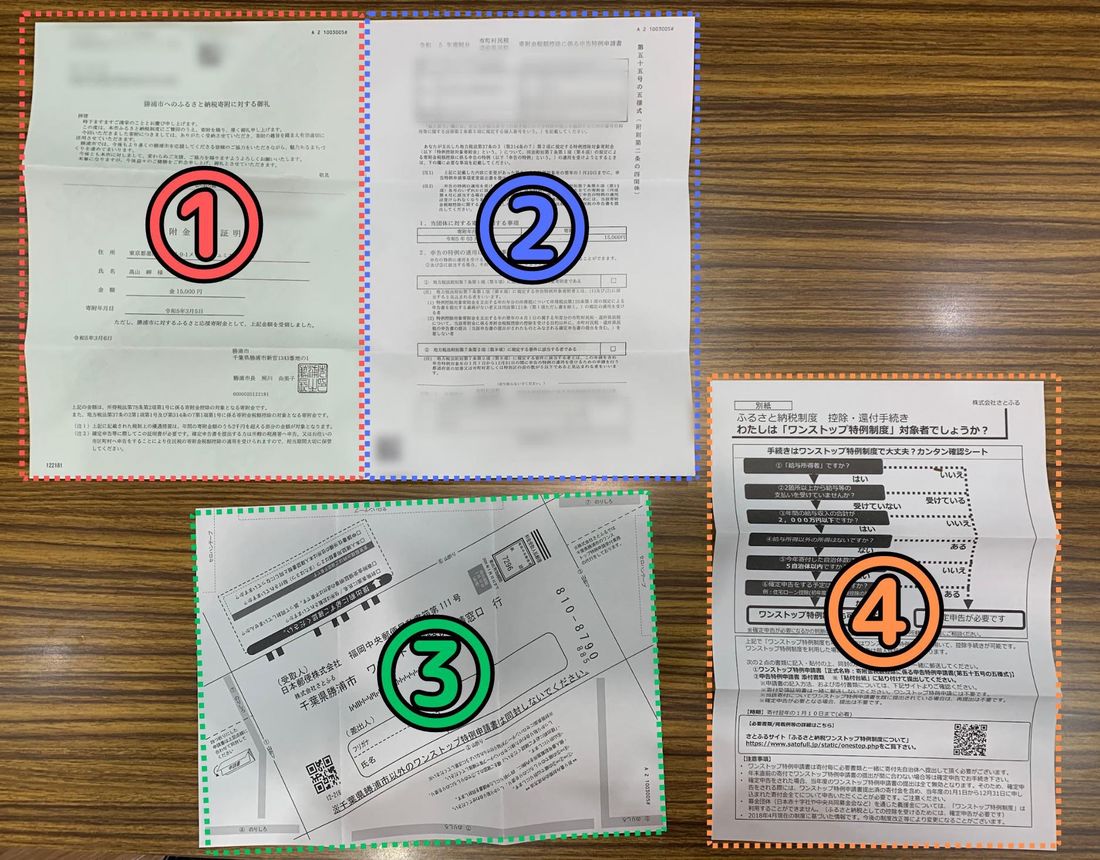

(1)寄附金受領証明書、(2)ワンストップ特例申請書(裏面は本人確認書類の貼り付け台紙)、(3)ワンストップ特例申請書の返信用封筒、(4)ワンストップ特例申請についての説明書

開封すると(1)寄附金受領証明書、(2)ワンストップ特例申請書(裏面は本人確認書類の貼り付け台紙)、(3)ワンストップ特例申請書の返信用封筒、(4)ワンストップ特例申請についての説明書の4点が入っていました。たいていのケースでこの4点が同封されているはずです。

ワンストップ特例申請をする場合は、(2)ワンストップ特例申請書(裏面は本人確認書類の貼り付け台紙)と(3)ワンストップ特例申請書の返信用封筒を使います。

(1)の寄附金受領証明書は、確定申告をする際に必要なものなのでワンストップ特例申請をおこなう場合は使いません。ただ、すぐ捨てずに一定期間は自宅で保管しておくことをおすすめします。ワンストップ特例申請で何かしらのトラブルが発生したら必要になるかもしれないからです。

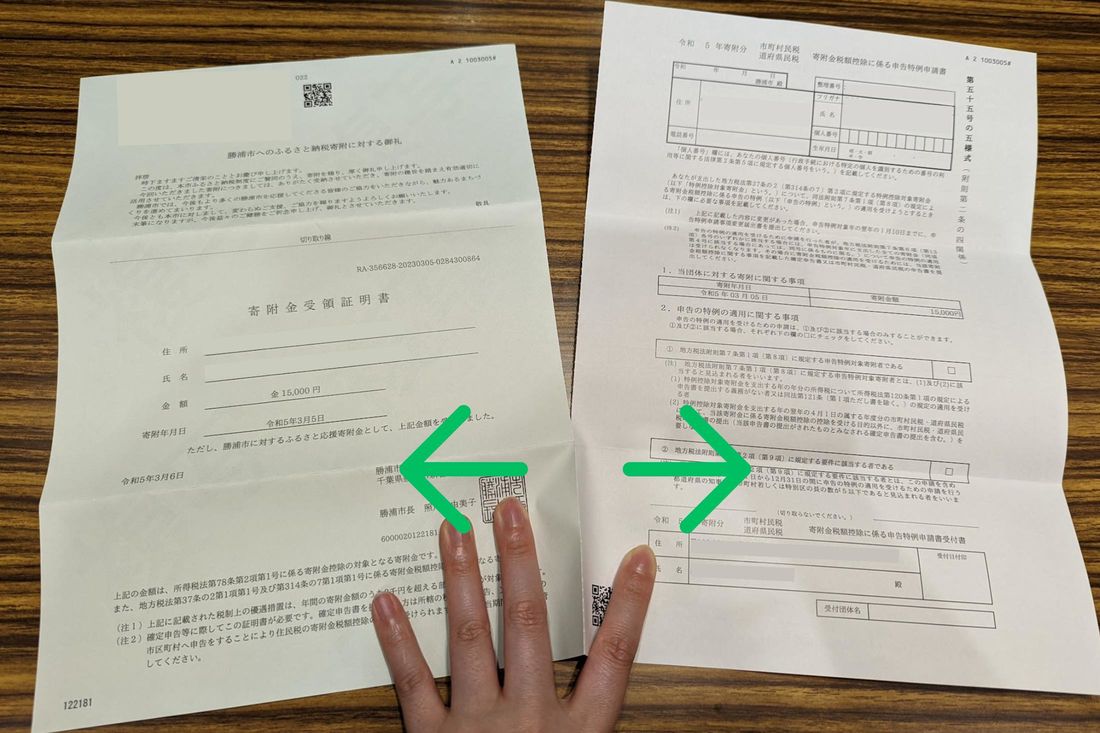

寄附金受領証明書とワンストップ特例申請書を切り離す

上の写真のように「寄附金受領証明書」と「ワンストップ特例申請書」が繋がっているケースもあります。その場合は、切り取り線に沿ってそれぞれを切り離してください。

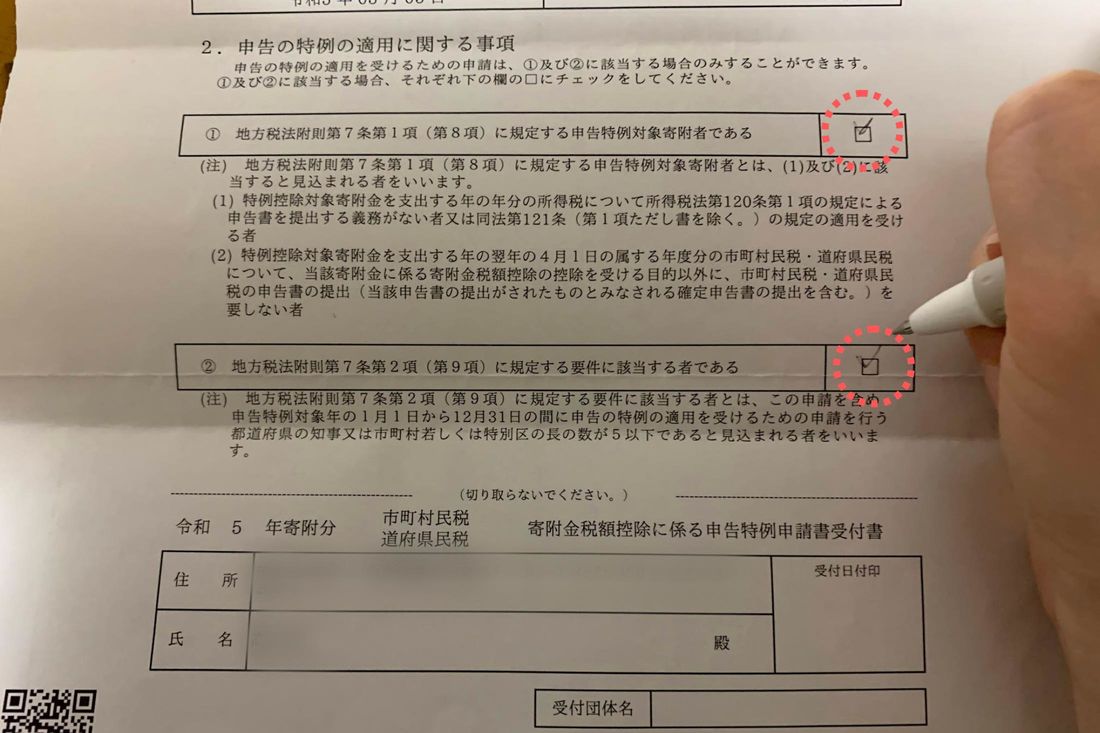

ワンストップ特例申請書の必要事項を記入する

項目にチェックをつける

まずは、ワンストップ特例申請書の必要事項を記入します。住所や氏名、個人番号などの情報を記入(すでに記載されている場合はチェック)したら、申告の特例の適用に関する事項(2箇所)にチェックを入れましょう。

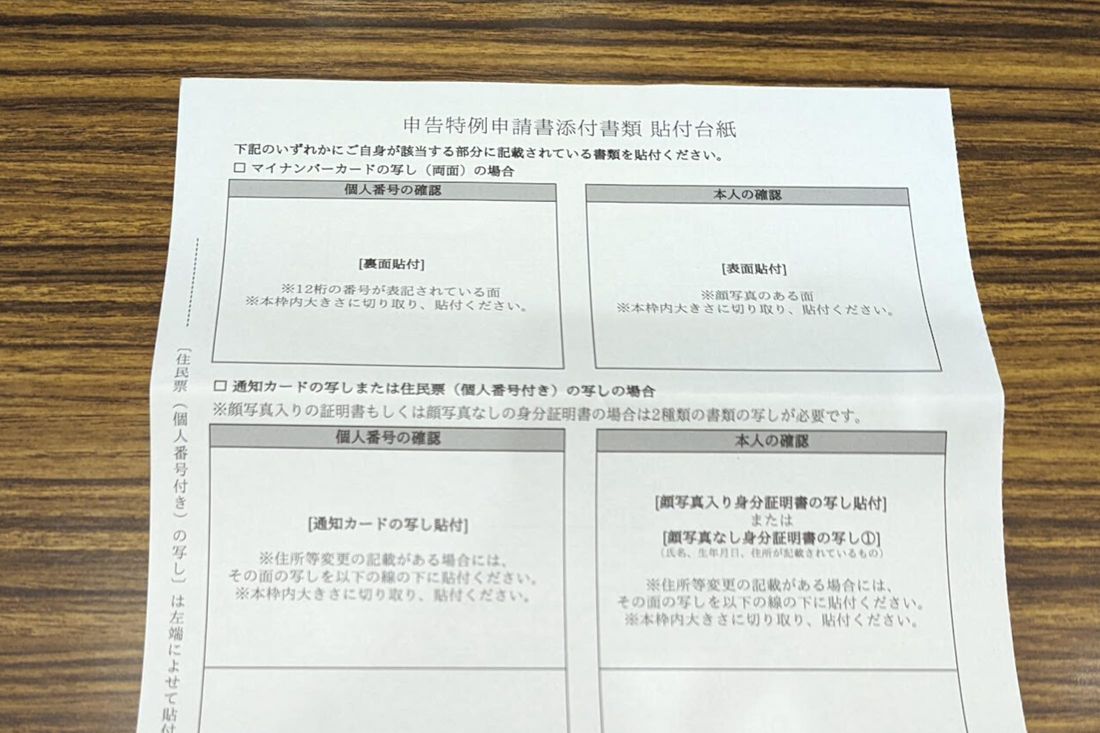

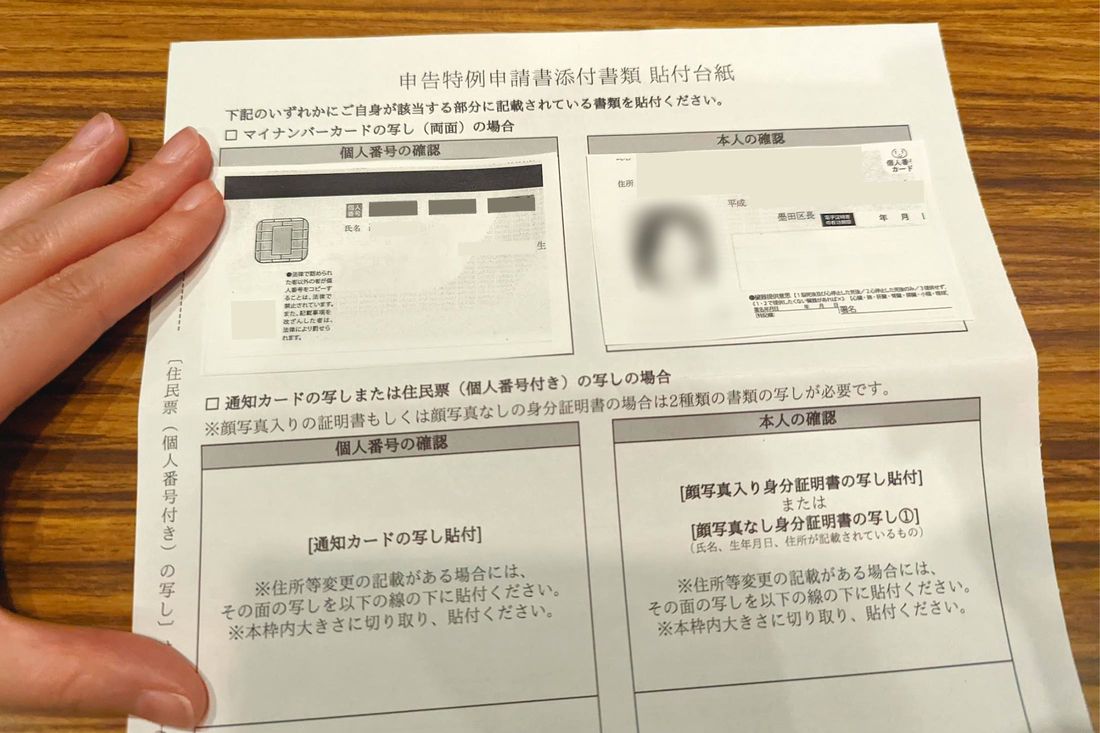

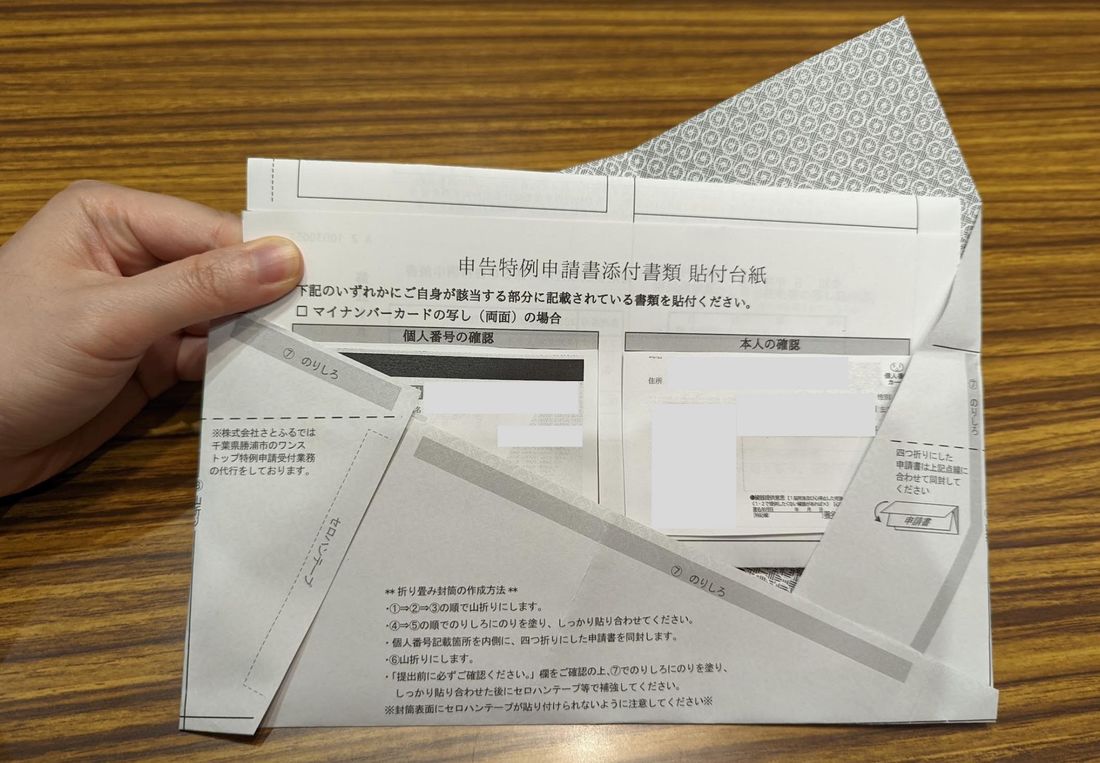

本人確認書類のコピーを台紙に貼り付ける

本人確認書類の貼り付け台紙

貼り付け台紙を取り出します。前述の必要事項を記入した「特例申請書」の裏面が貼り付け台紙になっているケースも多いです。

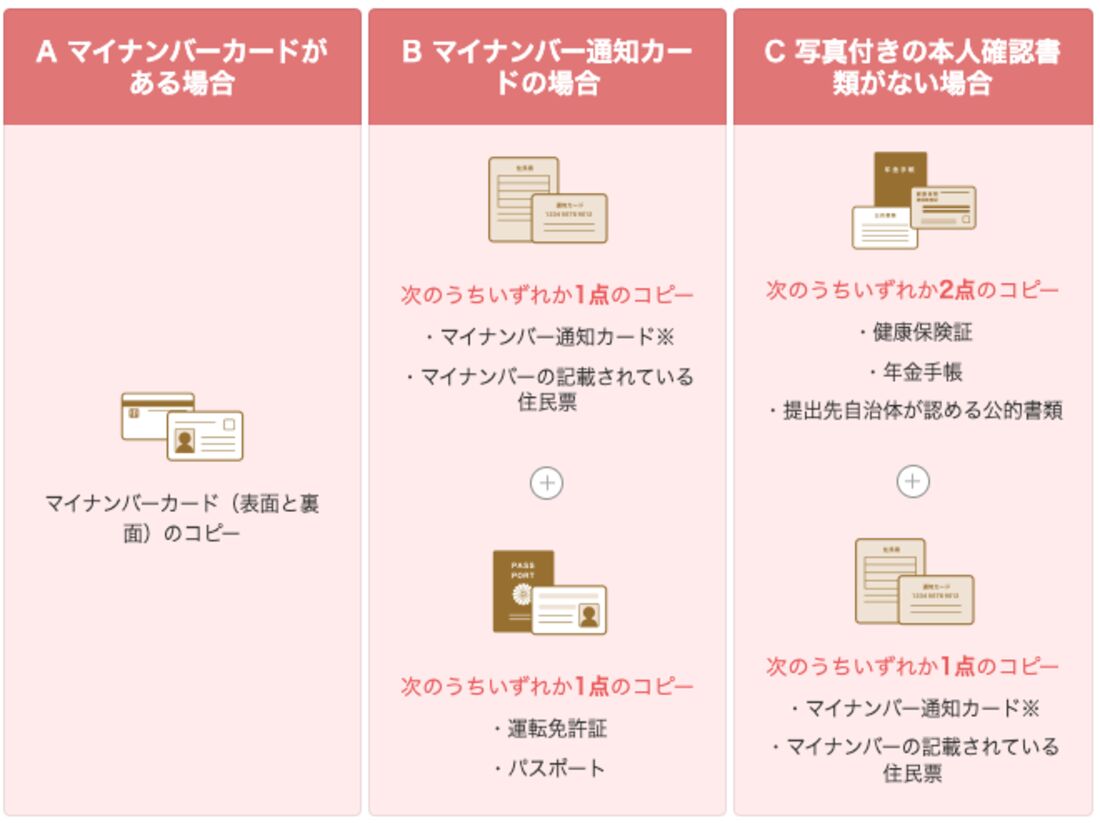

必要な本人確認書類をコピーして、台紙のサイズに合うようにハサミで切り取ります。ここでは、マイナンバーカード(表・裏)を用意しました。

マイナンバーカード(裏面・表面)のコピーを台紙に貼り付ける

本人確認書類のコピーを、のりや両面テープで台紙に貼りつけます。取れてしまわないようにしっかり貼り付けましょう。

マイナンバーカードを持っていない人は、「マイナンバー通知カード」もしくは「マイナンバーが記載された住民票の写し」+「身分証明書(免許証など)」といった組み合わせでもOKです。

添付できる本人確認書類については、楽天ふるさと納税の「ワンストップ特例制度について(紙面での申請手順)」という特設サイトで詳しく解説されています。こちらをチェックしてみてください。

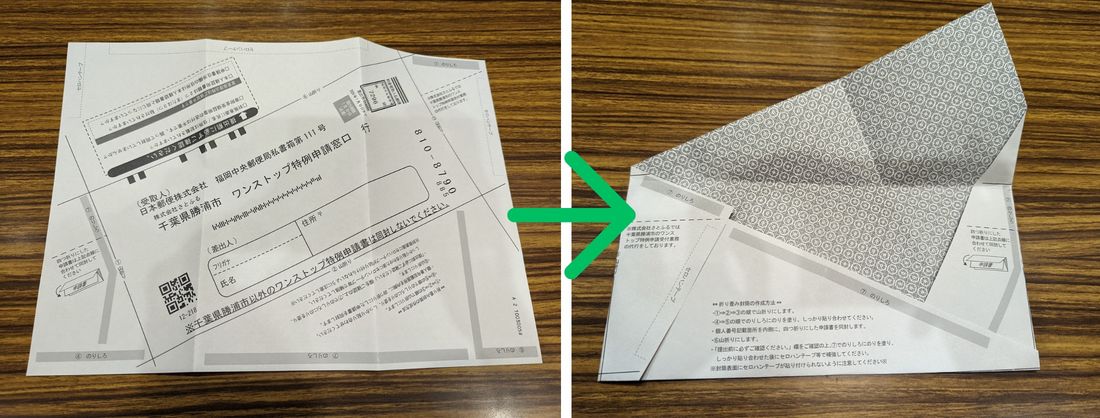

返信用封筒に入れてポストに投函する

返信用封筒が上の写真のような折り紙式だった場合は、案内通りに折って、のりや両面テープで貼り付けて封筒を作成します。

封筒に書類を入れる

ワンストップ特例申請書と本人確認書類を貼り付けた台紙を返信用封筒に入れます。今回は「ワンストップ特例申請書」の裏面が本人確認書類の貼り付け台紙となっていたので、封筒に入れるのは1枚だけで済みました。

ワンストップ特例申請をする際には「寄附金受領証明書」は必要ありません。寄附金受領証明書は封筒には入れないでください。

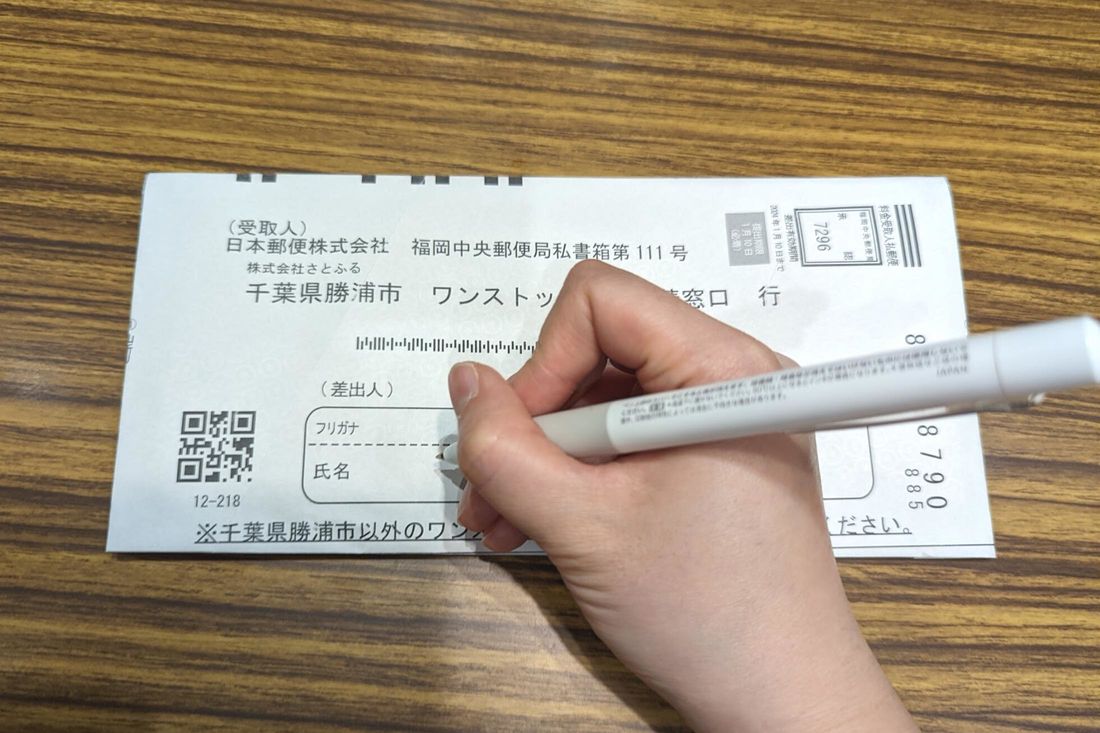

差出人を記入する

封筒に必要事項(自分の氏名や住所など)を記入します。宛名の記入と切手の貼り付けは不要でした。

あとは郵便ポストの「手紙・はがき」に投函すればOKです。同じ要領で、ふるさと納税で寄付をした自治体すべてにワンストップ特例申請書を提出しましょう。

そもそも「ワンストップ特例申請」は寄付をした年の翌年1月10日までに正しく書類が提出されて、はじめて適用できる制度です。期限内に提出できなかった場合は「ワンストップ特例申請」という制度自体を利用できなくなってしまいます。期限を過ぎてからワンストップ特例申請書を提出しても、その書類は無効というわけです。

1月10日の期限を守れなかった場合は、「確定申告」をおこなわなければなりません。各種書類などは捨てずに大切に保管しておき、2月16日から3月15日の「確定申告期間」を迎えるのを待ちましょう。

自治体から「ワンストップ特例申請」を受け取った旨が通知される場合もある

書類の提出後、メールやハガキでワンストップ特例申請書類を受け取った旨が自治体から知らされるケースもあります。

「ワンストップ特例申請」を受け取った旨がメールで知らされた

ただ、すべての自治体がこのような対応をおこなっているわけではありません。ワンストップ特例申請が無事に受理されたかどうか心配な気持ちはわかりますが、個別の問い合わせを受け付けていない自治体も多いので注意しましょう。

ステップ3:住民税決定通知書で控除金額をチェックする(2026年5月〜6月ごろ)

ワンストップ特例申請の手続きと処理が正常におこなわれていれば、翌年(ここでは2026年)の住民税から寄付した金額分が控除されます。

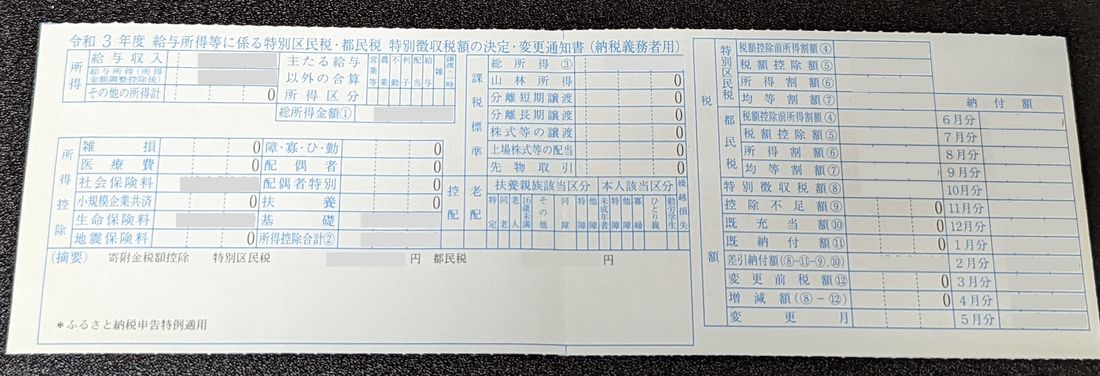

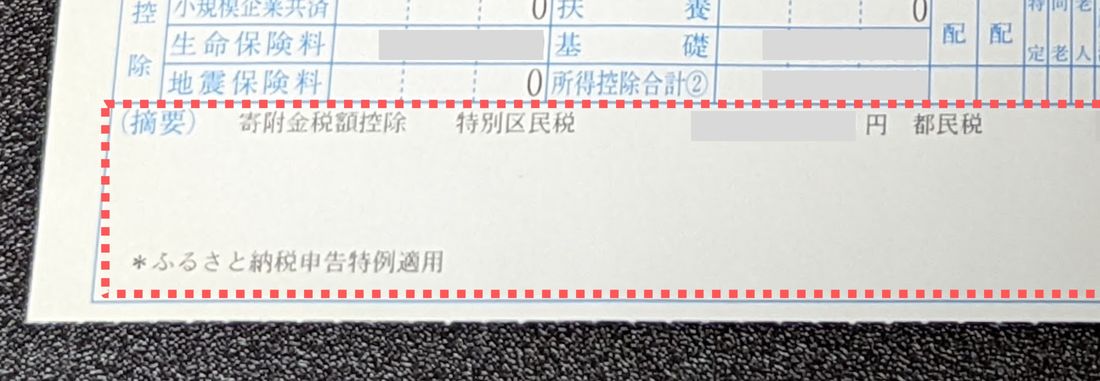

住民税決定通知書

「住民税決定通知書」で、住民税の控除額を確認しましょう。「住民税決定通知書」とは、1年間に支払う住民税の金額が記載された書類です。給与所得のある会社員の場合、5月〜6月頃に勤め先から渡されます。

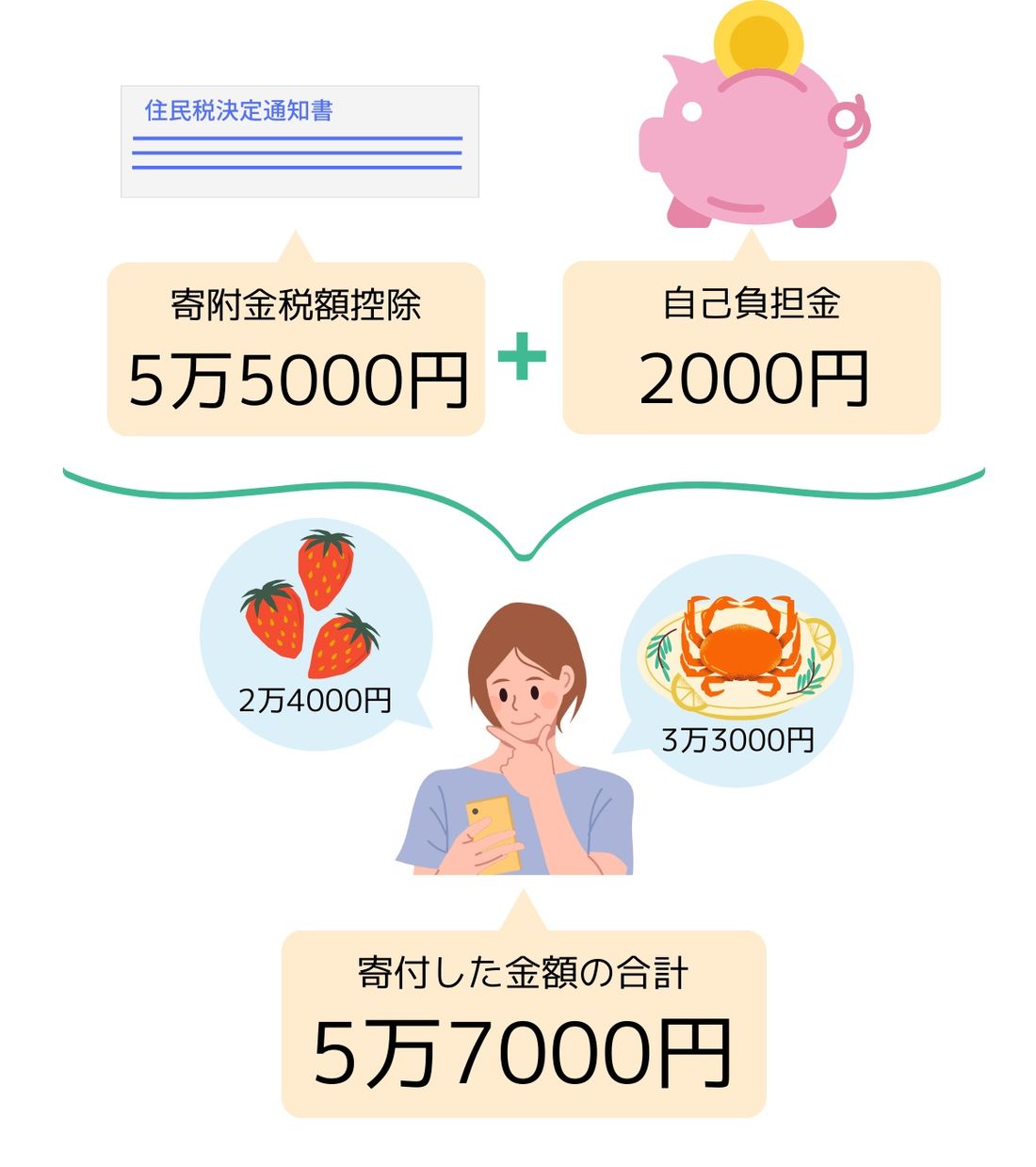

摘要欄にある「寄附金税額控除」の項目を見てください。ここに記載の金額に自己負担金の2000円を足した金額が、その年のふるさと納税で寄付した金額の合計になっていれば正しく控除されています。

たとえば、寄附金税額控除の欄に「5万5000円」と書いてあった場合、自己負担金に2000円を足した5万7000円がその年にふるさと納税で寄付した金額の合計になっていればOKです。自治体によっては、「市民税(区民税)」と「県民税(都民税・府民税・道民税)」それぞれの金額が別で書かれていることもあります。この場合は、両者を足した金額で計算してください。