いま、世界のエリートの間で美術鑑賞が広まっています。実際に、京都造形芸術大学アート・コミュニケーションセンターがビジネスパーソン向けに行っている美術鑑賞を取り入れた研修の受講生は1500人を超えるほど。一見、美術鑑賞と仕事は関係がないように思えますが、観察力や批判的思考力、言語能力などの複合的な能力を伸ばす効果があると実証されています。本書は、美術鑑賞をもっと楽しむ方法や、美術鑑賞体験で得たものを人生や仕事に活かすためのメソッドを紹介。ここでは、なぜ美術鑑賞が個人の能力を伸ばす力を秘めているのかということから、一人で美術鑑賞する際のポイントなどを解説します。

参考文献:『なぜ、世界のエリートはどんなに忙しくても美術館に行くのか?』(岡崎大輔著/SBクリエイティブ〔2018年9月出版〕)

世界のエリートが実践しているMoMA開発の美術鑑賞法

美術鑑賞と聞くと、作品名や作者名、制作された年代など、作品の背景となる情報が必要なのではないかと考える人がほとんどでしょう。世界のエリートが実践している美術鑑賞法の1つにヴィジュアル・シンキング・ストラテジーズ(Visual Thinking Strategies、以降VTS)があります。VTSは「MoMA」の愛称で知られるニューヨーク近代美術館(The Museum of Modern Art)で開発された手法で、美術の専門的な知識は必要ありません。1つの作品当たりおおむね10分以上、純粋に作品を見ることだけに費やします。

VTSが大切にしているのは、作品そのものへの理解だけでなく、作品を見て自分が何を感じ、何を考えるか。一般に「対話型鑑賞」と呼ばれる鑑賞法をおこない、グループで1つのアート作品を見ながら参加者それぞれの意見や感想、疑問などを話し合い、鑑賞者同士のコミュニケーションを通してスキルを磨いていきます。この鑑賞法の利点は、1人ではなかなか気付くことができない見方や視点を発見し、1人で見るよりもより多角的に作品から意味を読み取れる──つまり、鑑賞者間の相乗効果が起こることにあります。

著者による研修では、複数でおこなう対話型鑑賞に慣れたら、自分1人で実践できるようになっていきます。対話型鑑賞をするためには京都造形芸術大学アート・コミュニケーション研究センターが開催する講座やワークショップ、美術館・博物館主催のイベントなどに参加するのが一番ですが、1人で美術鑑賞を楽しみたい人もいるでしょう。そんな人は、対話型のエッセンスを自身の美術鑑賞に取り入れてみてください。その詳しい方法は後ほど説明します。

対話型鑑賞を通して身につく力とは?

対話型鑑賞をおこなうと、どのような力を伸ばすことができるのでしょうか。アート作品には、靴や建物など私たちにとってなじみのある題材が描かれている場合がほとんどです。しかし、よく見てみると「左右で靴紐の通し方が違うように見える」「場所は屋外? 屋内?」など、不可思議なところも見つかるもの。平易と不可解の両方を感じさせる要素を持っているため、見る人の興味をそそり、さまざまな「問い」を沸きあがらせます。つまり、アート作品は私たちに「答え」ではなく「問い」を投げかけているのです。

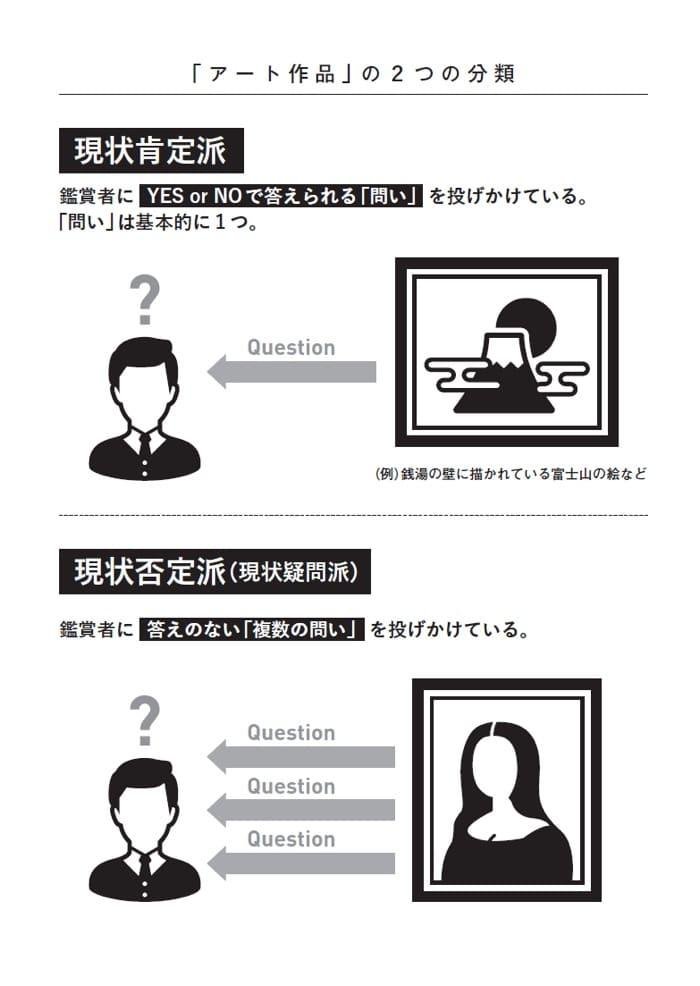

アート作品にはいくつかの分類方法があり、その1つに、鑑賞する人にYESかNOで答えられる問いを投げかける「現状肯定派」と、答えのない問いを投げかける「現状否定派(現状疑問派)」があります。現状肯定派が投げかけるのは、たとえば銭湯の壁に描かれている富士山に対し、「素晴らしい富士山に賛同するか否か」という問いです。対して現状否定派(現状疑問派)が投げかける問いは、唯一の答えがありません。つまり、こうした作品を見ることで正解のない問題に取り組む力を磨くことができるのです。また、作品から自らの問いを立てる問題発見能力と、自分なりの答えを導き出す「問題解決能力」も伸ばすことができます。

アート作品は比喩の宝庫でもあります。何かの抽象や主張であり、時には概念を意味することもあるのがアート作品です。靴だけが描かれていても、そこからこの靴の持ち主の性格や職業、歩んできた人生など奥深い意味を読み解くこともできますが、そのためには論理的かつ体系的な思考力が求められます。そこから、多様性の受容や、他者とともに生きていくための基礎なども学ぶことができます。このように、アート作品が私たちに及ぼす力はたくさんあるのです。

アート作品の分類

対話型鑑賞のやり方

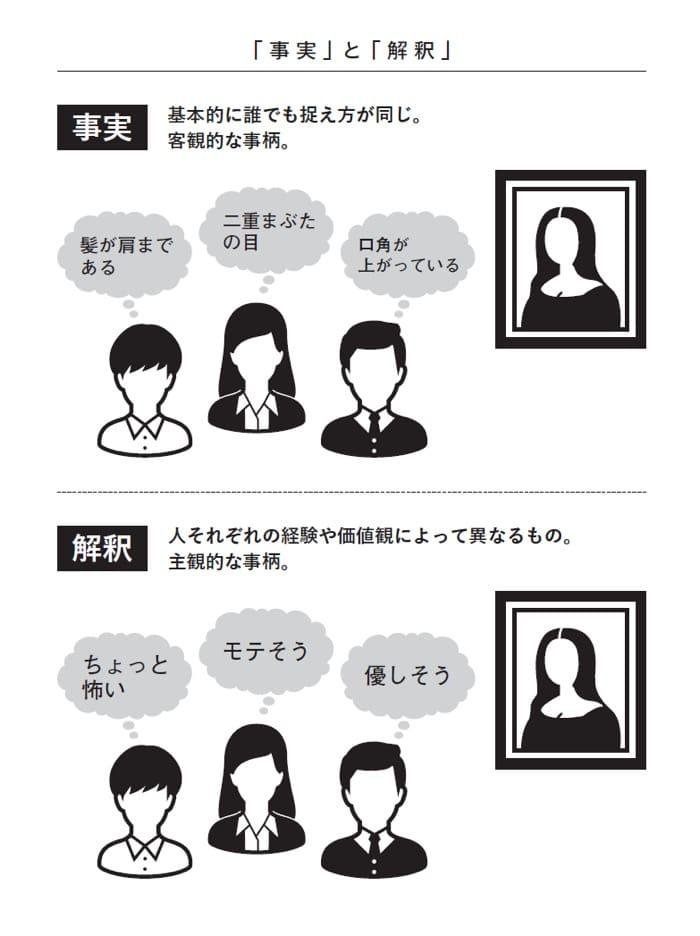

アート作品をただ眺めるだけでは、さまざまな力を身に付けることはできません。アート作品をしっかり見るためには、解釈とその根拠になった事実を結びつけることが重要です。例えば、誰かが「今日は暖かい」といったとします。「今日は暖かい」は事実と解釈、どちらだと思いますか。答えは「解釈」。なぜなら、その問いの気温を「暖かい」と感じるかどうかの基準は人によって異なるためです。

アート作品を見るときの、「事実」と「解釈」の違い

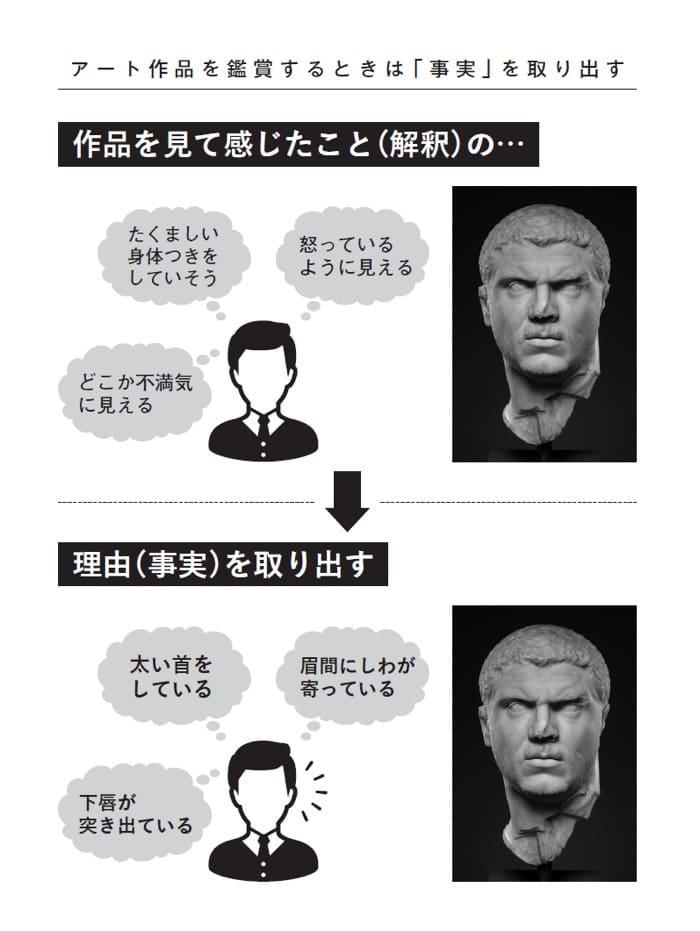

では、アート作品である男性の石像はどうでしょうか。石像を見て、「怒っているように見える」「たくましい体つきをしていそう」「どこか不満気に見える」という意見が出てくるかもしれません。これは解釈で、この作品から読み取れる解釈の事実は、「眉間にしわが寄っている」「太い首をしている」「下唇が突き出している」となります。事実を取り出すとは「作品を言葉で描写する」とも言えます。対話型鑑賞をする際は、まず直感を大切にしながら作品について考えます。「好き」「嫌い」という第一印象でも構いません。その次に、作品が自分にそのように思わせた理由や根拠を作品の中から見つけ出すようにしてみてください。

作品を見た時に感じたことから、「事実」を取り出す

事実に基づいて解釈を導き出し、作品の中に含まれている要素を取り出していくことをディスクリプションと言いますが、鑑賞を深める足掛かりとして、まずはディスクリプションによってできる限り作品から要素を取り出すことが重要です。たとえば、「眉間にしわが寄っているので怒っているように見える」「下唇を出して、不満を抱えているように見える」「額や頬のしわが深いので、40歳代以上の人に見える」など、さまざまな要素を取り出していきます。次に、それらの要素同士をつなぎ合わせて重ねていくことで、そこから新たな解釈を導き出し、鑑賞を深めていきます。たとえば、「不満を抱えて怒っているリーダーということは、組織全体や国の統率者に対して怒りや不満が向けられているのだろうか」などです。要素をつないで解釈を積み重ねていくと、徐々にこの男性はどういう立場の職業の人か、というように人物像にスポットが当てられていき、作品鑑賞を深めていくことができるのです。

また、対話型鑑賞には、アート作品を通して自分自身と向き合うというエッセンスもあります。したがって、1人で作品を鑑賞をするには、自分の頭の中でもう1人の自分と会話をするように鑑賞を進めてみるのも一つの方法です。

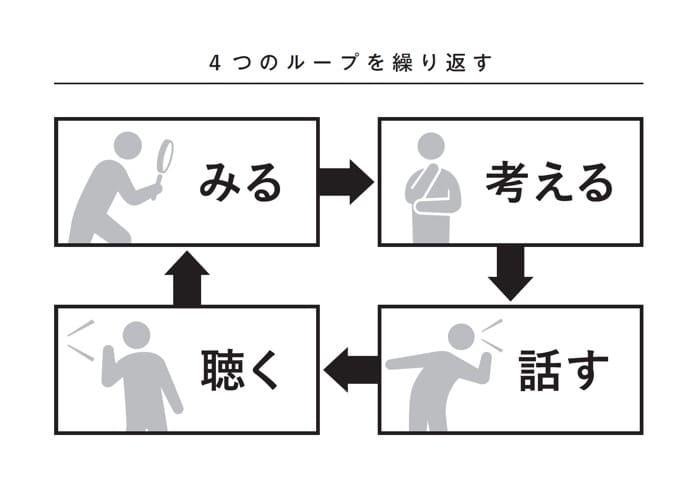

著者がお薦めするのは、まずすべての作品をざっと眺めたあと、特に気になった作品を選び、しばらく時間をかけて「じっくり見る」という方法です。その際、「頭の中に浮かんでくるのはどんなことだろうか」と考えをめぐらせ、作品から事実を取り出していきます。そして、意識をもってすみずみまで作品を「見る」、直感的に感じたことについて、なぜそう思わせたのかという理由や根拠を「考える」、自分の心の中に湧き上がるさまざまな考えや感情、疑問などを赤核な言葉に置き換えて周囲の人に「話す」、ほかの人の意見を意識をもって「聴く」という対話型鑑賞のプロセスを1人で進めていきます。そうやって作品を言語化していくうちに、作品の中に発見や疑問などが浮かんできたら、それを手掛かりに鑑賞を深めていくことができるのです。

鑑賞を深めるための4つのプロセス。京都造形芸術大学アート・コミュニケーション研究センターでは、このサイクルを繰り返しながらグループ鑑賞することを提唱している

SBクリエイティブのコメント

近年、ビジネス誌やビジネス書でアートが取り上げられることが増えています。

本書の著者である岡崎大輔さんが副所長を務める、京都造形芸術大学アート・コミュニケーション研究センターの美術鑑賞研修にも、企業からの依頼が殺到しているようです。

本書は、常識に縛られない発想力や洞察力などを磨くひとつのツールとしての美術鑑賞法を解説していますので、美術鑑賞が好きな方も、そうではない方も「こんなアート作品の見方があったのか!」と、新鮮さを感じていただけるはずです!

構成・文:吉成早紀

編集:アプリオ編集部