「戦争」と聞くと、国家間の武力闘争をイメージする人が多いでしょう。冷戦時代のベルリンでも他国による武力攻撃があり、さまざまな人が人種や政治などを巡って戦っていました。

それは、動物園も例外ではありません。動物園の立て直しはもちろんのこと、西ベルリン動物園と東ベルリン・ティアパルク(ティアパルクもドイツ語で「動物園」を意味する名詞ですが、ここでは「ティアパルク」と表記して、西ベルリンの動物園と区別します)の両動物園では、園長を筆頭にどちらがより多く新しい動物を購入できるかという競争が繰り広げられていたのです。この張り合いには、動物園関係者だけでなく、市長などの政治的有力者や動物商、聖職者などのあらゆる人物や裏金などが関係していたといいます。

『東西ベルリン動物園大戦争』は、冷戦下で繰り広げられていた、東西ベルリン動物園の戦争を綴ったノンフィクションです。冷戦時代の動物園の状況から、ベルリンで繰り広げられた動物園同士の争いまで、冷戦下で起こった動物園にまつわるちょっとおかしな出来事を紹介しています。

参考文献:『東西ベルリン動物園大戦争』(ヤン・モーンハウプト著/CCCメディアハウス〔2018年9月出版〕)

戦争中、動物園でふるまわれたのは、ワニの尻尾のスープ?

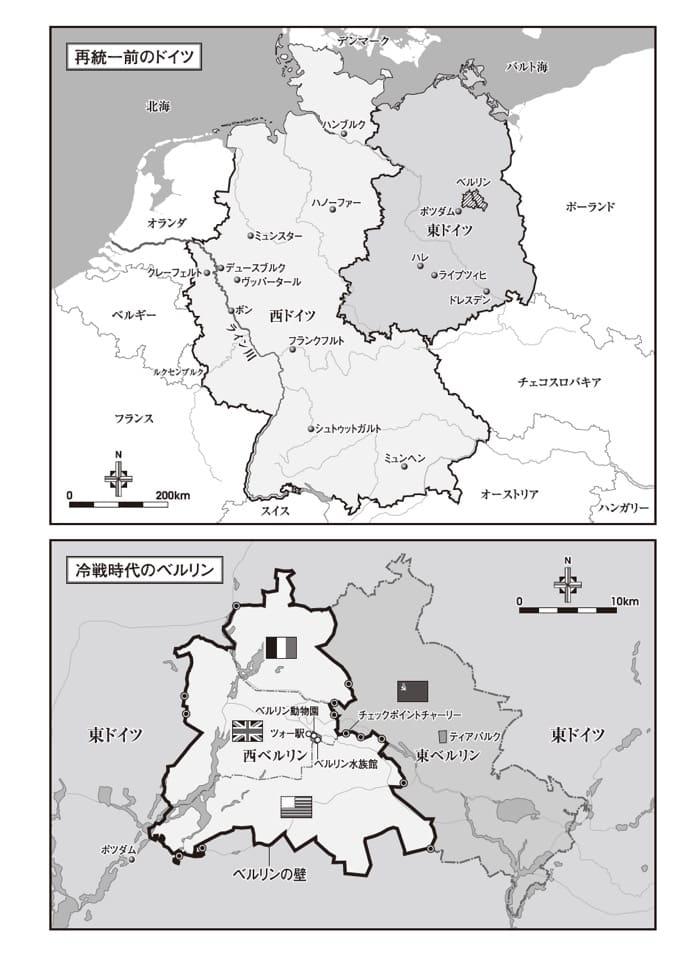

再統一前のドイツと冷戦時代のベルリン

戦争が激化した1943年頃のベルリン動物園では、動物園が空爆された際に備えた訓練や、鉄筋コンクリートの巨大な高射砲よけバンカーの設置などがおこなわれていました。

11月22日の晩、イギリスの爆撃機によって2500トンの爆弾を投下されたベルリンンでは、動物園の21カ所で大規模火災が発生し、動物園に残っていた2000頭のうち、700頭が死亡。生き残ってよかったと思う反面、今度は動物たちが逃げ出すことが恐ろしくなるのが人間です。あらかじめ猛獣を射殺した動物園もありましたが、空襲後はベルリン市民の間で、動物園から動物が逃げ出したという噂がささやかれるように。ゾウが繁華街をうろつき回り、ライオンが教会の廃墟を徘徊し、トラがポツダム広場にあらわれ、アーモンド入りケーキをむさぼり食ってから息絶えたという話まであったそうです。しかし実際には、動物園内で大惨事に見舞われた動物は、恐怖のために逃げ出すことなどできず、廃墟にうずくまるばかり。

戦争で荒廃した土地の整備や動物の飼育小屋の確保に加え、戦争中は生き残った動物や職員の食料確保も一苦労でした。大空襲の翌朝、ブダペスト通りに面した水族館で飼育されていたワニが、爆発の衝撃波で熱帯館から投げ飛ばされ、夜の厳しい寒気で凍死。寒さのかげで肉が新鮮だったため、動物園の職員は、ワニの尻尾のスープでしばらくの間、空腹をしのぎました。戦争終了後も、飢えたベルリン市民が捕まえて食用にしてしまうこともありました。結局、戦争を生き抜いた動物は91頭だけになったといいます。

瓦礫の山。ベルリン空爆で水族館は跡形もなくなってしまった。外壁の恐竜のレリーフの残りがかろうじてわかる。瓦礫シュートを使って大きな瓦礫は片づけられたが、水族館がリニューアルオープンするまでにほぼ10年かかった

冷戦時代に起きた、東西ベルリン動物園同士の戦争って?

西ベルリン動物園と東ベルリン・ティアパルクの両動物園はライバル関係。特に両動物園の園長はお互いに反感を抱いており、ゾウの頭数はどちらが多いか競争していました。当時の動物園界のゾウは格上の特別な存在だったため、ゾウの頭数が多いことは「戦いに勝った」ことを意味していたのです。

ベルリン動物園は世界中の動物園でもっとも多くの動物が揃っていた大きな施設。ベルリン動物園の園長、ハインツ=ゲオルク・クレースは、ティアパルクよりもたくさんのゾウを欲していました。この戦いは動物園だけにとどまらず、ティアパルクとその園長に負けたくないというだけの理由で、20年ほど前からゾウの購入に必要な財源を工面していた、当時の西ベルリン市長も巻き込んだものでした。新しいゾウの披露の席には、ティアパルク園長のハインリヒ・ダーテも招待され、新しいゾウが「少し貧相に見える」とけちをつけるなど、言葉の応酬が勃発することも。

2人の張り合いは、ベルリン水族館館長(ベルリン動物園はベルリン水族館を併設していました)を長年にわたって務め動物園園長になったユルゲン・ランゲが「どっちかがミニチュアロバを手に入れると、もう片方はポワトゥーロバを購入するといった感じでしたよ」と語ったほど。動物学者であったダーテは東欧圏から西欧圏へ動物輸送する際の中央検疫所を統括しているだけでなく、動物園に関する学術雑誌『ツォーローギッシャー・ガルテン』の発行人でもあったため、世界的に有名人でした。対してクレースは、ドイツ連邦共和国(以下「西ドイツ」と略称)で最も豊かで有名な動物園を運営していましたが、獣医だったこともあり、動物学者に比べると伝統的に軽く見られる傾向があったのです。

クレースは、組織力や巧みなマネージャー力で、ベルリン動物園のもつ経済的・政治的意味合いを強化し、歴代の大統領が任期中に少なくとも一度はベルリン動物園を公式訪問するように仕向けるなど、国家とのパイプをつねに保とうとしました。それに対して東側のダーテは、東ドイツの国境を越えて行き来する自由を確保するため、市当局や共産党政治局の役人たちとの関係を友好にしようと尽力。このように、政治や経済も巻き込んで、両者の動物園戦争も勃発していたのでした。

がっちり目を合わすティアパルク園長ハインリヒ・ダーテ(左)とベルリン動物園園長ハインツ= ゲオルク・クレース。1984 年、フリードリヒスフェルデで会議が行われた日。後列で顔を見せるのは左からルドルフ・ラインハルト(ベルリン動物園の鳥類キュレーター)、ファルク・ダーテ(ティアパルクの爬虫類キュレーター)、長年ベルリン動物園でクレースに次ぐナンバー2だったハンス・フレートリヒ

いつも時代でも大人気、恐るべきパンダの影響力

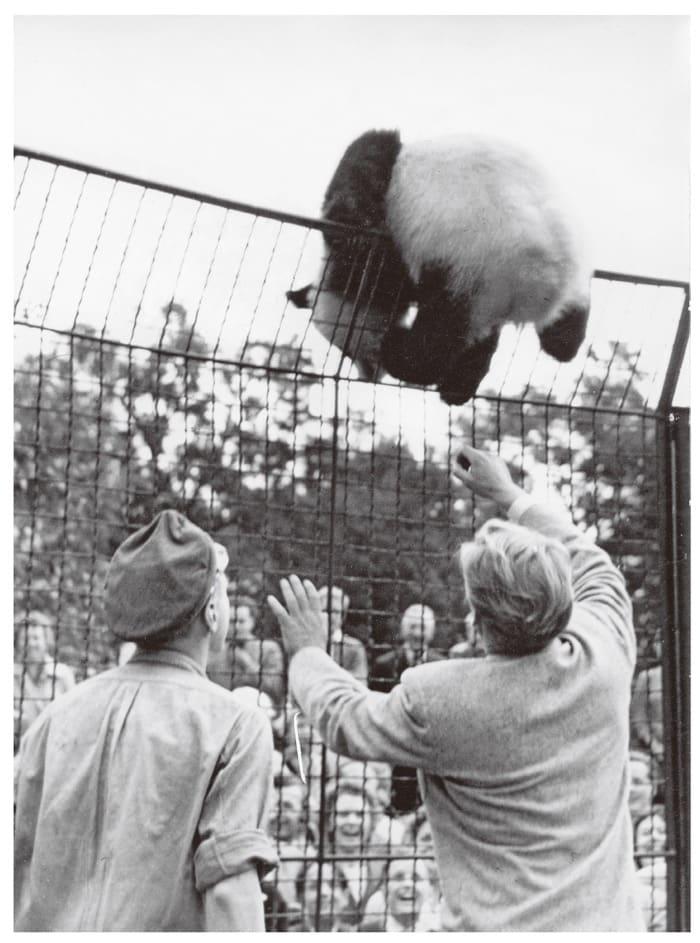

両動物園の戦いはゾウだけではありません。1950年代に、センセーショナルな世紀の動物・パンダが話題になります。ベルリンでは戦前に短い期間、ベルリン動物園に「ハッピー」というパンダがいましたが、20年ぶりに「チチ」という名の一歳半のメスパンダがやってくることになりました。しかし当時、パンダのような生きた動物は輸入が禁止されていたため、ベルリン動物園園長クレースも「チチ」を受け入れようと思案しましたが、園長になってまだ一年半だったこともあり、パンダの話題性と飼育の失敗を恐れて受け入れを断念。その後、ティアパルクの園長ダーテが受け入れたところ、最初の3週間で40万人もの入園者がフリードリヒスフェルデに殺到。その後、ティアパルクは東ベルリンの魅力的なリクリエーション施設となり、西ベルリン市民も喜んで出かけるようになるなど、1955年夏にオープンしてから半年間で約55万人がティアパルクを訪れ、1958年の入園者は約170万人にも上ったといいます。実に、同時期の水族館を含むベルリン動物園の入園者よりも20万人多い勘定です。

パンダの冒険。子パンダ「チチ」は3週間にわたってティアパルクで公開され、この期間に40万人もの入園者を呼び込んだ。脱出しようとする「チチ」を大喜びで見物する入園者たち

これに対抗するため、クレースはすでに他の動物園に輸送される予定だったインドサイを購入しようと画策。友人の知り合いを経由してインド政府に顔の利くイタリア人聖職者に裏金を積み、インド政府を説得して見事債を入手したのです。当時、通貨の関係で、ダーテなど東ドイツ内の動物園園長たちは、クレースのような西側の園長と比較して、ときには10倍もの金額を支払わなければならいことも。

動物園はお金だけでなく、飼育場所の確保も重要ですが、場所の問題よりも珍しい動物の収集に熱を入れ、お互いに競い合い続けていたのでした。

CCCメディアハウスのコメント

戦前からのドイツの動物園事情をテーマにした翻訳ノンフィクションといわれても、自分にはあまり関係のない、遠い国の昔話のように感じられるかもしれません。

そこで各章末に元上野動物園職員の黒鳥英俊さんによる雑学コラム『動物園の歩き方』を収録しました。コラムや巻末の解説をお読みいただくと、私たちが親しんできた日本の動物園が、長年ドイツの動物園とも深くかかわりを持ってきたことがわかります。

戦前も2018年も、ドイツも日本も、ひいては他の国でも、動物園にかかわる人たちは皆、動物と動物園という施設を愛し、市民に憩いの場を提供するために奔走してきたのです。本書はきっと、次回の動物園訪問を楽しく彩ってくれる1冊となるはずです。

構成・文:吉成早紀

編集:アプリオ編集部