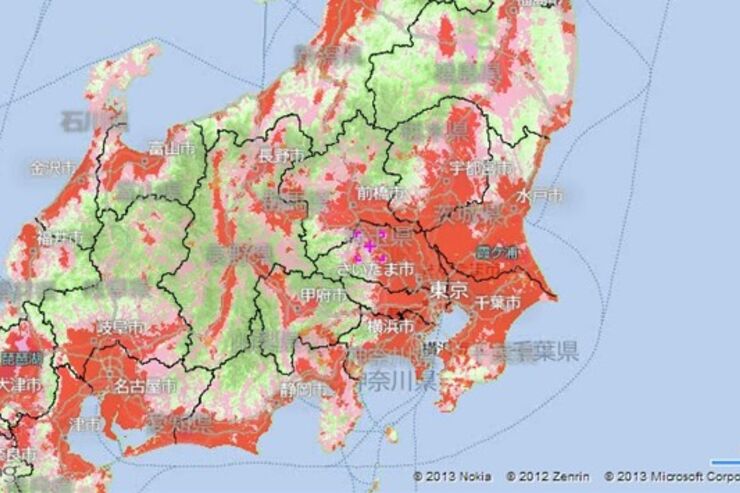

LTEのサービスエリアについて、KDDIとソフトバンクが相次いで話題に

最近、高速通信サービスであるLTEを利用できる範囲が話題になることが多い。

しかし、LTEの利用可能範囲(いわゆる人口カバー率)がどのように計算されているのかを知っている人は少ないだろう。

実は各通信キャリアが競っている人口カバー率の算出方法がバラバラであることも、世間ではあまり知られていないのではないだろうか。

人口カバー率はわずか1%?

昨日、ソーシャルメディア上で「ソフトバンク版iPhone 5向けLTE、75Mbps対応エリアの人口カバー率はわずか1%(BUZZAP!)」という記事が大きな反響を呼んだ。

この記事は、ソフトバンク発表の「下り最大75Mbpsが使用できるエリア」に示されている市区町村の合計人口が約157万人であり日本の総人口1億2779万9000万人(平成23年度)の1.23%にあたるとして、「75Mbps対応エリアの人口カバー率はわずか1%」であると報じている。

ここで1点注意しておきたいのは、記事中における「人口カバー率」なる指標の算出方法が誤っていることだ。もっとも、後述するようにこの誤りは一種の皮肉として受け止めることもできる。

なお、ソフトバンクは、iPhone5で利用可能なSoftBank 4G LTEのエリアが今年3月末に実人口カバー率91%を達成したと発表している。これは下り最大37.5Mbpsのエリアについてであり、下り最大75Mbpsのエリアが91%を達成したと発表したわけではない点に注意が必要だ

KDDIと異なり、ソフトバンクは不当表示していない

筆者がこの記事を見かけた時に考えたのは、「実際にその程度のカバー率だろうし、わざわざ取り上げる必要のある数字だろうか?」ということだ。

今回この記事が反響を呼んだ背景には、先日のKDDIに関する報道があると思われる。

5/21、KDDIは、iPhone5向けの75Mbps対応LTEエリアについて、実際の実人口カバー率が14%であるところ誤って96%と優良誤認表示(景表法第6条)したことにより、消費者庁から行政処分を受けた。KDDI(au)は14%だったが、実はソフトバンクは1%だったという点がユーザの関心を呼び起こしたのだろう。

しかし、問題の本質を誤解してはいけないだろう。実際の実人口カバー率がどの程度であるかということと、KDDIが行政処分を受けたことは別次元の問題だからだ。

そもそもKDDIが行政処分を受けた理由は、14%という数字そのものが問題視されたのではなく、96%と誤って表示することによって結果的に消費者に不当な表示を行ったためだ。

一方、ソフトバンクは、そのような不当表示を行ったわけではない。Webサイト等では以下のように記載している。

下り最大75Mbpsが使用できるエリアは以下の通りです。

宮城県仙台市青葉区の一部、宮城県仙台市太白区の一部、宮城県名取市の一部、埼玉県羽生市の一部、埼玉県加須市の一部、埼玉県久喜市の一部、大阪府岸和田市の一部、大阪府泉佐野市の一部、大阪府貝塚市の一部、福岡県久留米市の一部、福岡県三井郡大刀洗町の一部、福岡県小郡市の一部、福岡県朝倉市の一部

したがって、たとえ実際に最大75Mbpsの速度でLTEを利用できるエリアが1%だったとしても、行政処分を受けるような特段の問題があるわけではないという点を理解しておく必要があるだろう。

通信キャリアはユーザを置き去りにしていないか

KDDIの行政処分や今回のような記事が大きな話題となるのは、通信業界にユーザ本位ではない部分が多々見受けられるからではないか。

各通信キャリア間のサービスエリアの算出方法の不統一

スマホを購入するときなどにパンフレットなどで目にするであろう「人口カバー率」や「実人口カバー率」という数字が、どうも独り歩きしているように思える。

「人口カバー率」と「実人口カバー率」は、「カバーしているエリアの人口÷国内総人口×100」で算出する。この点は各社共通だ。だが、何を基準に「カバーしている」と判断するのかが異なるのだ。

ドコモ「人口カバー率」

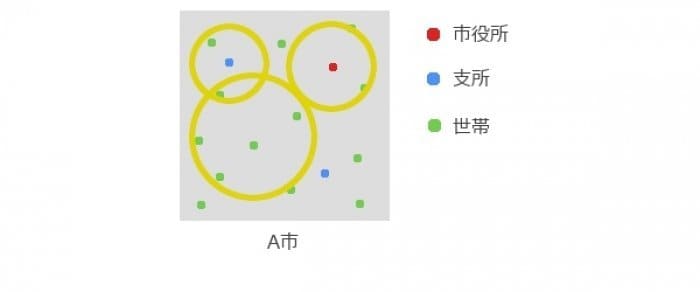

ドコモは、総務省基準に基づき、市役所や役場およびそれらの支所付近で通信できる場合に、当該市区町村をカバーしたと判断している。たとえば、上の画像のように正方形の市域を有するA市に市役所と2つの支所があった場合、それら全ての役場付近において通信可能であれば市全体をカバーしていると判断し、1ヶ所でも通信できなければ市全体をカバーしていないと判断する。

上の画像では、右下の支所をカバーしていないため、このA市は人口カバー率0%となる。

ソフトバンク「実人口カバー率(メッシュ法)」

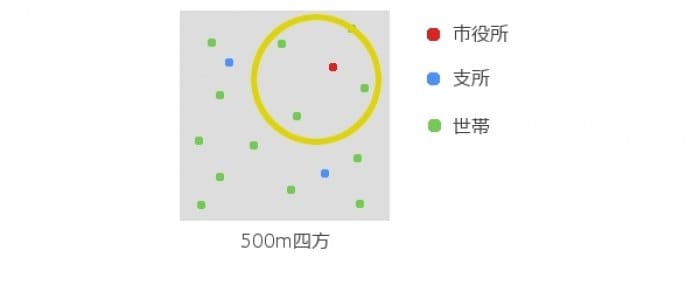

ソフトバンクの場合、全国を500m四方のメッシュに区分し、メッシュ内である程度の世帯で通信できればメッシュ全体をカバーしたと判断する。「ある程度」がどの程度の割合なのかは非公表。

KDDI「実人口カバー率(メッシュ法)」

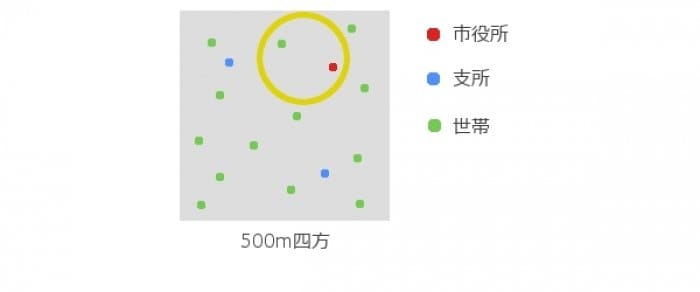

KDDIの場合、全国を500m四方のメッシュに区分し、メッシュ内で1世帯でも通信できればメッシュ全体をカバーしたと判断する。ただし、実際には1世帯のみでカバーしたとは判断しないようだ。

追記

KDDI発表の資料によると、上記説明は誤っていました。

正しくは、

- 全国を500m四方に区分したメッシュのうち、当社サービスエリアに該当するメッシュに含まれる人口の総人口に対する割合

- メッシュの一部をエリアカバーしている場合には、該当するメッシュ内の面積カバー率(メッシュ面積率)を算出し、該当メッシュ人口×メッシュ面積率にてカバーされる人口を算出

とのこと。誤りにつき訂正させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。

上の画像では、定義上はメッシュ全体をカバーしたと判断されうる。

不毛な人口カバー率競争

消費者として知っておかなければならないのは、これら「人口カバー率」ないし「実人口カバー率」という数字は各通信キャリアによって算出方法が異なるということ。単純に数値を比較して各社の通信環境の優劣を判断することはできないという事実を把握しておかなければ、正しい判断を下すことはできないからだ。

とはいえ、一般ユーザに対して、細かい数値の根拠を把握しておくことを要求するのは不可能に近い。一方で、同一の基準に基づくと誤って認識されてしまうであろう指標が、一般ユーザに届けられてしまっている状況が存在する。

最初に紹介した記事が意識的に誤った方法で「1%」という数値を紹介した事実は、この状況に対する一種の皮肉だろう。

携帯各社が用いる「実人口カバー率」と今回記事中で用いた「人口カバー率」は算出法が異なるため、簡単な比較はできないものの、75Mbpsエリアは決して広くないということになります。

(BUZAPP!)

比較不可能な数値を各通信キャリアがユーザにアピールしたところで、今後も誤解に気がつかないユーザを増やすばかりだろう。

「Strong.」、「つながりやすさ No.1」、「超高速を、すべての人へ。」などとイメージ戦略を展開する以前の問題を、通信業界全体として放置し続けてよいのだろうか。