2020年春に国内でもスタートした「5G(ファイブジー)」。登場からおよそ2年が経過し、使えるエリア・端末も拡大してきました。そんな中、5Gとはそもそも何なのか、実際どれくらい便利なのか、どのスマホで使えるのかなど、関心を寄せる人も多くなっているようです。

そこで今回は、スマホ「5G」の現状や使い勝手について、初級ユーザー向けにわかりやすさ重視で解説します。

そもそも「5G」って何?

「5G」とは携帯電話などで使われている通信の規格で、「5th Generation」の略です。その前の世代が「4G」となります。なお、LTEは4Gに含まれる通信規格の一つですが、一般的には4G=LTEとしています。

通信の規格は、世代が進むごとに高速なデータ通信が可能になります。3G→4Gへと進化したときに通信が速くなったのと同様です。4Gの通信速度は最大で1Gbpsと言われていますが、5Gは最大20Gbpsと20倍以上高速になります。20Gbpsの通信速度はあくまでも理論値で、実際にはここまでの速度は出ないものの、5Gが高速な規格であることは間違いありません。

5Gは周波数帯によって種類が分かれる

5Gには、周波数帯によって「Sub6」と「ミリ波」という2つの種類に分けられます。これらの違いを紹介しましょう。

6GHz未満の「Sub6」

6GHz未満の周波数帯を使った通信方式で、基地局から遠く離れた場所まで電波が届きやすいという特徴があります。今主流の方式がこちらで、5G対応のスマホはほぼすべてSub6に対応しています。

ただその一方で、「ミリ波」に比べて使用している周波数帯が狭く4Gに近い周波数帯となるため、通信速度は「ミリ波」に比べて劣ります。

28GHz帯を使った「ミリ波」

「ミリ波」は、日本では28GHzの周波数帯を使った通信を指します。その帯域の広さから高速なデータ転送速度が特徴で、Sub6の16倍高速だと言われています。

ただし高速な通信速度の反面、通信可能な範囲が狭く、障害物にも影響されやすくなります。そのため、現時点で「ミリ波」による通信を利用できるエリアはごく限られています。

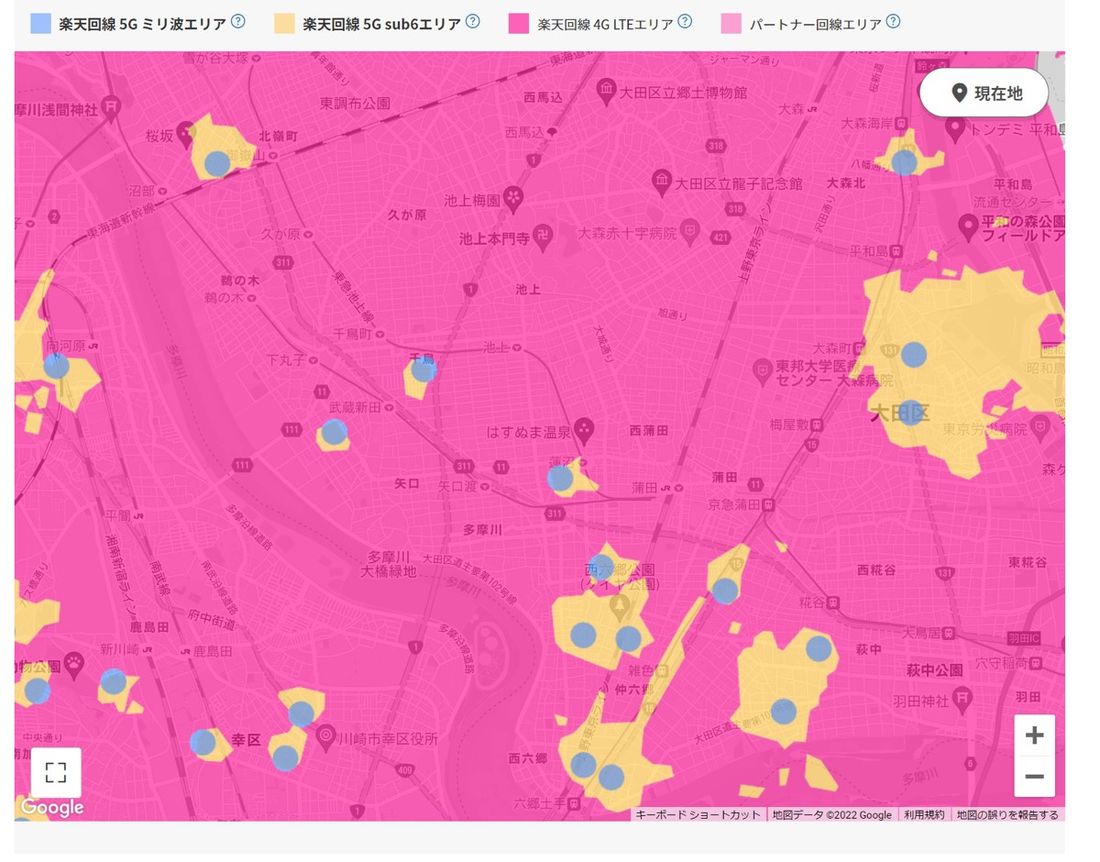

楽天モバイルのエリアマップ。ミリ派は青い丸で示され、黄色のSub6エリアよりも限定されていることが分かる

話題の“なんちゃって5G”

最近、“なんちゃって5G”という言葉が話題になっています。これは、4Gの周波数帯を利用して5Gのエリア展開を進めていくキャリアの施策を指しています。

一部に4Gの設備を使うことでいち早く5Gのエリアを拡充できる仕組みですが、この方式だとせっかく5Gでつながるのに速度は4Gと同等になってしまいます。通信速度は4Gレベルであるものの、通信の低遅延化というメリットはあるため、まったく無意味というわけではありません。

とはいえ、私たちは通信速度の向上を期待して5Gを使うのですから、高速な5G通信を実現する設備を拡充してほしいものです。

5Gの利用には対応端末が必要

5Gを利用するには、対応する端末が必要です。手元の製品が古い機種だったり、5G非対応の格安モデルだったりすると、5Gの契約をしたとしても4Gの通信しかできません。

また、ほとんどの5G対応スマホがSub6に対応していますが、ミリ波対応モデルは限られます。ただし、これから数年でミリ波が使える場所が大きく広がるとは考えにくいので、どうしてもミリ波対応モデルが必要な人以外はSub6対応モデルで十分でしょう。

5Gの料金プランは?

主要キャリア各社の料金プランの一部を簡単に解説します。なお、掲載したのはキャリアが指定している月額料金(税込)で、各種のオプションは含みません。基本的にどのキャリアも、通常契約するプランが5Gに対応しています。

NTTドコモ

「5Gギガホ プレミア」の料金

ドコモで5Gを利用できるプランは、「5Gギガホ プレミア」と「5Gギガライト」となります。

「5Gギガホ プレミア」は、3GBまでは5665円/月、3GB以上だとデータ容量は無制限となり7315円/月の料金で5Gを利用できます。一方の「5Gギガライト」は、7GBまで使った容量に応じて料金が変わります(3465〜6765円/月)。

ドコモによるオンライン専用ブランド「ahamo」も5Gに対応します。5G対応端末であれば、2970円/月のプランで5Gを利用できます。

au

auでは、「使い放題MAX」と「ピタットプラン」が5Gに対応しています。

「使い放題MAX」は、月額7238円で5Gが使い放題になるプラン。au家族割やauスマートバリューなどを利用すると、基本の月額料金を割引できます。また、AmazonプライムやNetflixなどの他サービスと付帯して、お得な料金で利用できるセットプランも複数用意されています。

「ピタットプラン」は、毎月利用した分だけの料金を支払うプランです。最大7GBまで3段階で容量に応じて月額料金が変動します。

また、au(KDDI)によるオンライン専用ブランド「povo」も5Gに対応しています。povoの場合は、手続きや特定のプランの契約などをしなくても5Gを利用できます。

ソフトバンク

ソフトバンクのスマホ向け料金プラン「メリハリ無制限」と「ミニフィットプラン」「スマホデビュープラン」はいずれも5Gに対応しています。その中でも「メリハリ無制限」は、月額7238円でデータ容量無制限となるプランです。

また、ソフトバンクによるオンライン専用ブランド「LINEMO」では、3GBの「ミニプラン」と20GBの「スマホプラン」ともに5Gに対応しています。

楽天モバイル

楽天モバイルはデータ量に応じて料金が変わるワンプラン

楽天モバイルは、1GBまで0円、20GB以上は3278円でデータ無制限となるワンプランを提供しています。4Gと5Gで共通のプランとなっているため、5G対応端末で楽天モバイルを契約すればそのまま5Gを利用することができます。

5G対応エリアは拡大中もまだ限定的

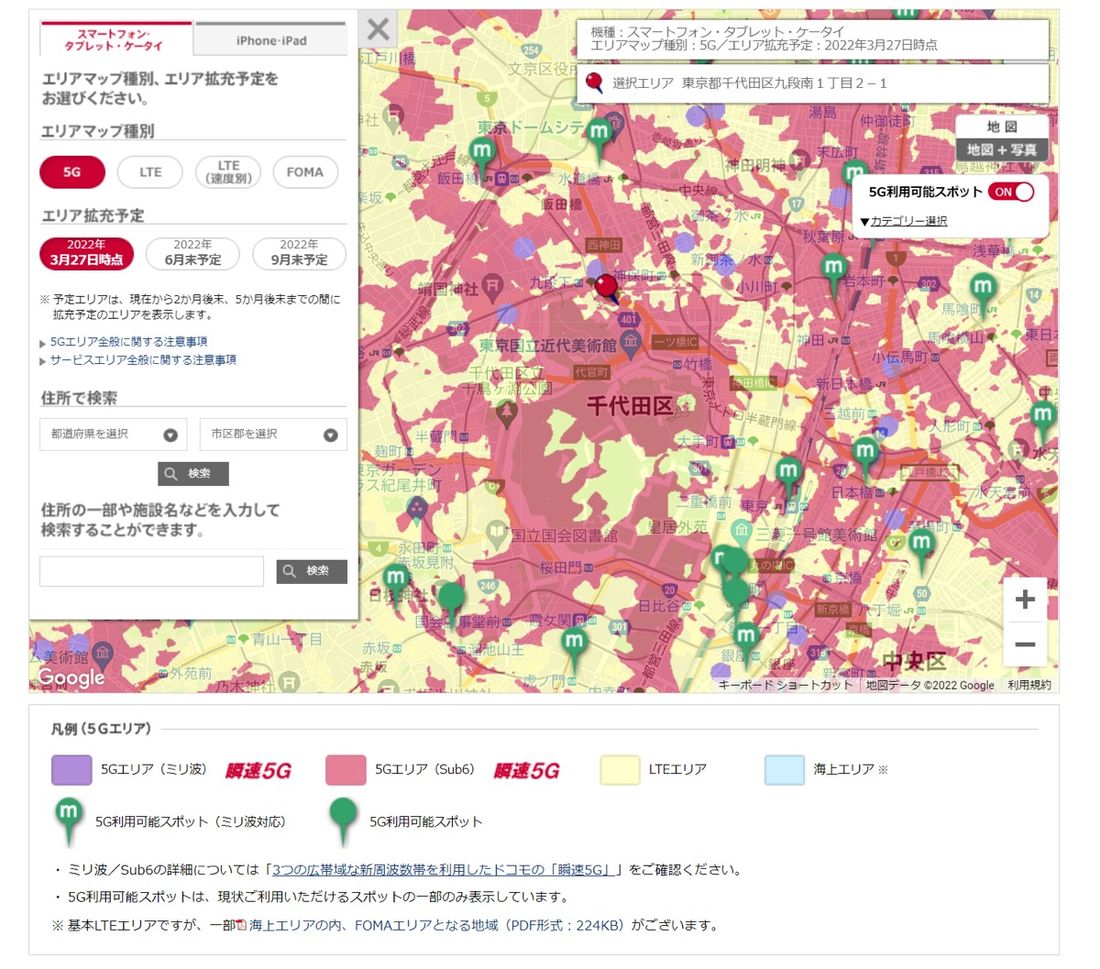

2022年3月時点のドコモの5Gエリアマップ。都心部であるものの、5G提供エリア(赤)がまだら模様なのが分かる

5Gの利用エリアは、ドコモが2024年3月までに人口カバー率90%以上を目標にするなど、各キャリアが拡大中ですが、都心部であっても限定的な提供エリアとなっています。

ただし、キャリアによって5Gの提供状況は異なります。5G提供エリア(サービスエリアマップ)は各キャリアのWebページで公開されているため、自宅や職場のカバー状況などを確認しておくとよいでしょう。

5Gの通信速度を実際に測ってみた

データ通信速度は、おどろくほどの速度が出る。もちろん、5Gエリア内でも環境によって数値は上下する

筆者の事務所はNTTドコモの5Gエリア圏内です。データ通信速度は600〜800Mbps(下り)、30〜60Mbps(上り)と高速な通信が可能です。

Webページを開いていてもテキパキと快適に使えますが、4Gと比べても体感的に大きな違いは感じません。

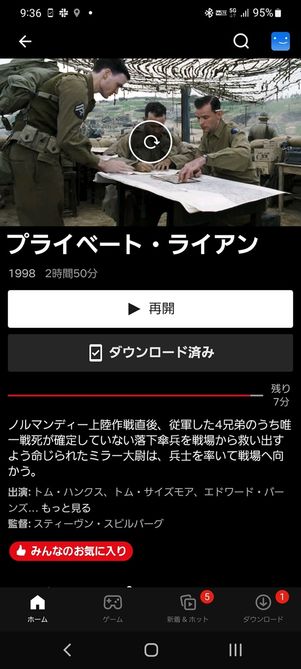

映画のダウンロードが10秒かからないのには驚かされる

そこで、Netflixの映画「プライベート・ライアン」をダウンロードしてみました。

NTTドコモの5Gでは約8秒でダウンロードできました。これは非常に高速で4Gとは隔世の感があります。なお、povoも5Gの表示が立ちますが、40秒近くかかりました。これはおそらく、筆者の事務所で利用できるKDDIの5G電波が4G転用のものであるからだと考えられます。

MVNOの5G対応は?

格安SIMとも呼ばれているMVNOも、一部は5Gに対応し始めています。mineoやIIJmio、nuroモバイルなどが対応しています。

左:IIJmio 右:ドコモ。通信速度に圧倒的な差はあるが、4Gに比べると高速なので使う価値はある

筆者の事務所はドコモの5G圏内です。そこで、IIJmioの5Gを利用して速度を計測してみました。その結果、速度は90〜100Mbpsほどで、ドコモの6〜7分の1程度でした。

超高速な通信は望めませんが、MVNOの4Gと比べると非常に快適です。昼時などで速度低下がみられても4Gよりは高速なはずなので、これからMVNOを契約するなら5Gに対応している事業者を選ぶのがおすすめです。

まとめ

5Gは、今後も対応エリアが拡充していくのは間違いありません。自宅や会社が5G圏内になることがなさそうでも、都市部に出かけた際に5Gが利用できると快適です。混雑している施設などでも、通信が遅くてイライラすることはないでしょう。

そのため、これから新しくスマホを買うなら5G対応モデルを推奨します。また、5Gプランの契約でも料金が大きく変わることはないので、4Gのみのプランを契約しているなら切り替えておくとよいでしょう。ahamoやpovo、LINEMOなどの格安なプランでも5Gに対応しています。

手元のスマホが4Gにしか対応していなくても、通常のプラン契約で5G対応回線になるのが一般的です。その際にも、「使わない5Gはいらない」と考える必要はありません。最適な容量のプランを選んで、結果として5Gが付いていても特に割高にはならないからです。また、5Gに対応している事業者が少ないMVNOを契約する際には、5Gへの対応状況をチェックすることをおすすめします。