2019年6月12日から3日間に渡り開催された、国内外の情報通信サービスや最新機器の総合展示会「InteropTokyo」。最初の2日間で来場者数が9万人を超えるなど、その大盛況ぶりが伺える中、ディー・エヌ・エー株式会社ヘルスケア事業部モバイルテックリード・四方祐(しかたひろし)氏による講演「ユーザーが健康になれるヘルスケアサービスに必要なもの-iPhoneとApple Watchが可能にする行動変容-」が、最終日13日に併催された。

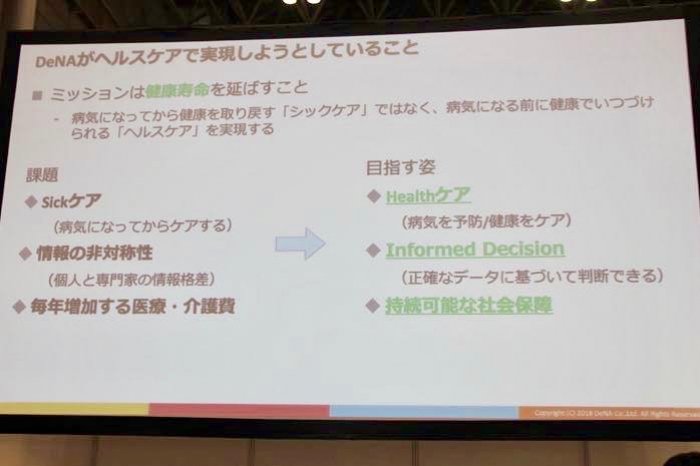

「シックケア」型から「ヘルスケア」型へ、治療法を変えるとき

人は病気になってから病院へ行く。あるいは病気になりかけたと感じた頃に、薬を購入する。これらは「シックケア」型と言われる治療法で、健康に支障が出た段階でそれを改善することがこれまで主流だった。しかし、後期高齢者が増え続ける日本の将来は、医療費ばかりが増加し働き手が少なくなることが予想される。

四方氏は、この問題に対し、一人ひとりの健康寿命を延ばして持続可能な社会を作っていくことこそが解決策であると同時に、シックケア型を、”病気になる前から予防し、健康を維持する”「ヘルスケア型」に考えを変えていくことが重要なポイントだと述べる。

健康で居続けれは、病院へ行く必要が少なくなり医療費が軽減できるし、保険料を安く設定できるといったメリットもでてくる。そのために、運動をしたり、自分の身体データをもとに健康を管理し、病気を予防する健康維持こそがヘルスケア型なのだ。

そうはいっても、事前に病気は察知不可能であり、自分で知識を得ようとインターネットを利用しても、莫大な情報から正しいものを見極めるだけでも一苦労。そこで活用できるのが、日々使い続けている「スマートフォン」に蓄積された個人の活動・身体測定データだ。

iPhone/Apple Watchは知らず知らずのうちに人のヘルスケアデータを蓄積してくれている

四方氏は、Apple社のiPhone/Apple Watchが、人々の健康維持のためにクオリティの高いヘルスケアデータを提供してくれると述べる。

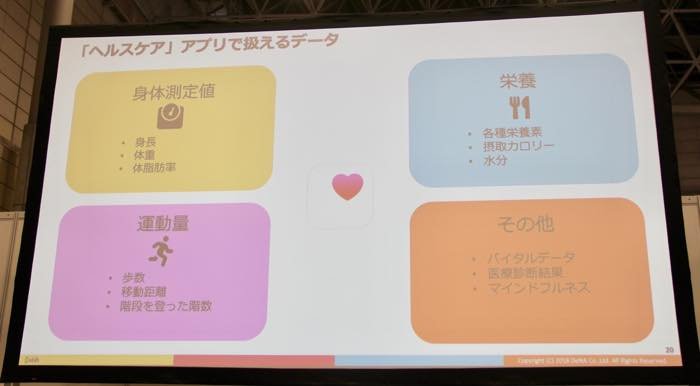

例えば、iPhoneの「ヘルスケア」アプリ。iPhoneに標準搭載されたこのアプリは、私たちがiPhoneを持ち歩く間、歩数や階段の昇降といった日々の運動量を自動で記録してくれている。この「ヘルスケア」を体組成計や水分補給、睡眠計測などのアプリに連動させて利用すると、減量や熱中症対策、適切な睡眠の維持などが実現できるようになるのだ。

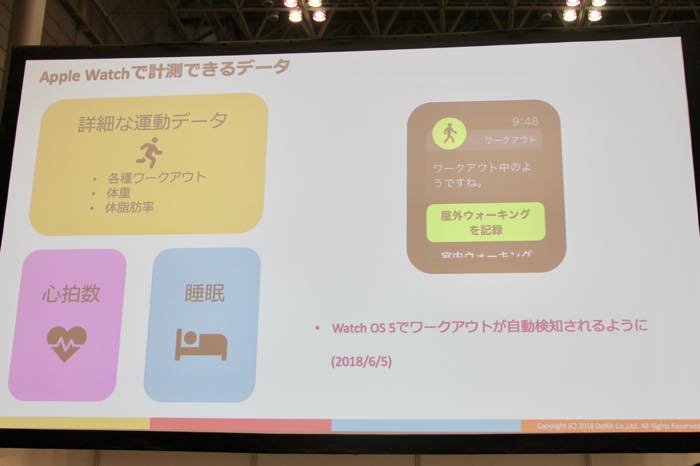

iPhoneのヘルスケアアプリよりも、人の健康維持のためのデータを正確に記録するのがApple Watchだ。ヘルスケアアプリの機能はもちろん、ランニングやヨガなど運動ジャンルによって消費されるカロリーデータや、一日のうち立ったり座ったりする回数などの詳細な運動データを取得できる。さらに驚くべきなのが、「Apple Watch Series 4」では心拍数の測定や、転倒時のSOS機能(救急車の呼び出し)といった、万が一に備えた機能が搭載されている点。

しかし、Apple Watchの実用性にはまだまだ改善の余地があると四方氏は語る。例えばバッテリー。ストレスなく利用できるのはせいぜい2日ほどで、フル充電には2時間ほどかかってしまう。日々身につける「時計」といった観点からすると、”充電”というアクションが足かせになる。

そもそも、現在購入可能なApple Watchは、iPhoneを持っていることが前提だ。Apple Watch単体だとアプリの購入やインストールができない(Watch OS6からアプリ購入・インストールがApple Watch単体で利用できる見込み)。

また、Apple Watchは耐水に対応しているが、防水ではない。水深の深い場所やジムのプールでは、専用の保護バンドを使わなければならない。このように、Apple Watchをストレスなく身につけるためには、バッテーリーや簡単な操作、防水や衝撃対策を更に強化していく必要があるだろう。

健康維持の鍵「継続」をスマホアプリが実現する

ランニングや、毎日1万歩以上のウォーキングなど、健康のために目標を掲げても何人の人が継続できているだろうか。モチベーションを高く維持しなければ、3カ月、1年、それ以上運動を続けることは難しいだろう。

ところが、スマホ・アプリを利用することで、”継続”が可能になると四方氏は述べる。

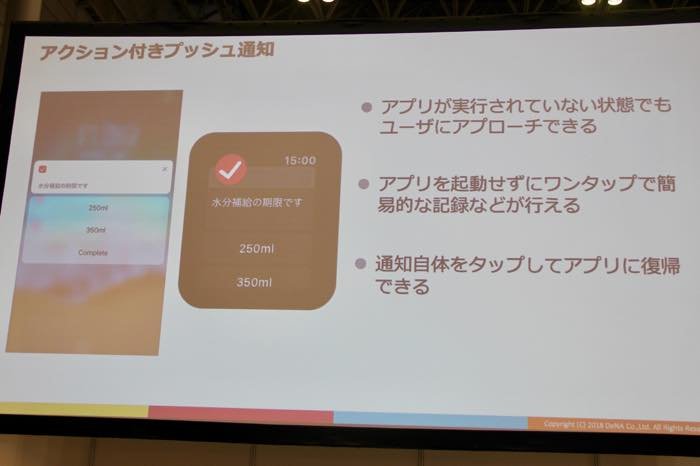

スマホのロック画面に届くアプリのプッシュ通知が健康行動を促す

アプリのプッシュ通知をオンにしておけば、アプリを起動していなくても健康行動の「TO DOリスト」が見える化される。水分補給のアラートや、目標運動量に未達のメッセージなどがスマホに表示されると、忘れていたそれらに気づき、行動を起こしやすくなると言う。

あるいは、スマートフォンのウィジェットを使って、よく使うアプリをセットしておけば、ロック画面から直接アプリを開くことができるため、ストレスなく健康行動を実行できるのだ。

このように、スマホアプリならではの便利機能が、ヘルスケア型の健康維持治療を可能にしている。

運動の継続を3つのドライバ(技術)が助ける

通常、アプリがリリースされダウンロード後、継続的に利用するユーザーは1週間でダウンロード数の1割を切る。

ところが、スマホアプリを利用した3つのドライバである「インセンティブ」「ピアプレッシャー」「ゲーミフィケーション」を利用することで、アプリの継続利用率が伸び、結果、運動の継続も可能になると言う。

インセンティブ

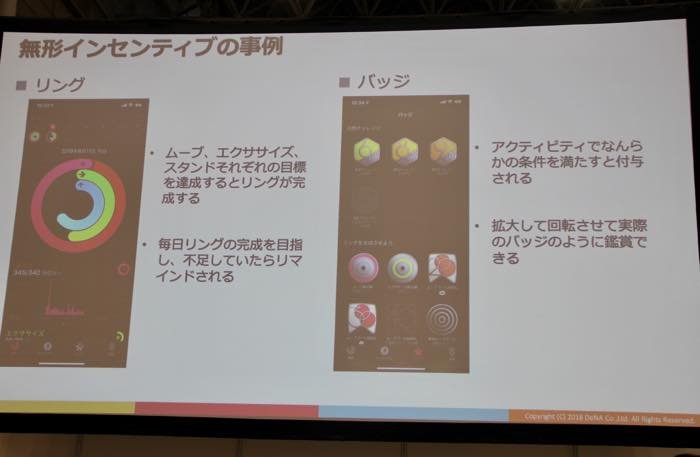

Apple Watchでは、数値達成するとバッジがもらえる。無形インセンティブのため、手にとることはできないが、コレクションとして集める喜びや、日付や名前の刻印に特別感を覚える

インセンティブとは、目標を達成した場合に受け取れるご褒美や報酬。例えばスマホの歩数測定アプリで、毎日1万歩を達成すればポイントやギフト券がもらえるとなれば、モチベーションはグッと向上するに違いない。

実際に1日8000歩を1週間のうち4日間歩いた人にはアマゾンギフト券を300円分プレゼントすることを条件に検証を2カ月間行うと、ユーザーの90%が継続してアプリを利用した結果が出たと四方氏は言う。

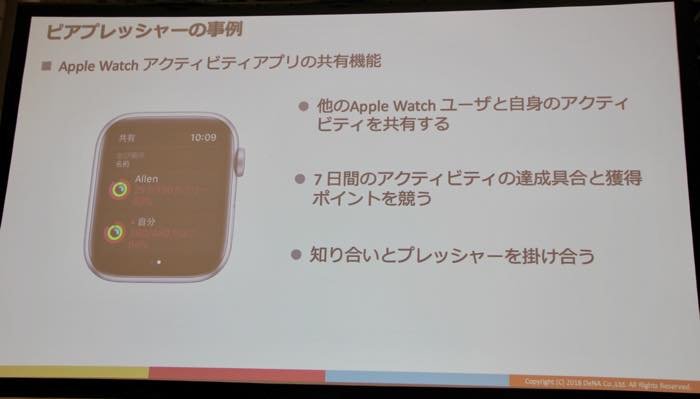

ピアプレッシャー

Apple Watchでは、他のユーザーと自分のアクティビティを共有する機能がある。これを利用し、例えば1週間分のアクティビティ達成具合や獲得ポイントを競い合う。そうすることで、「相手には負けられない」「相手がここまでやったのだから自分もやらなければ」と原動力が湧いてくる。これがピアプレッシャーだ。

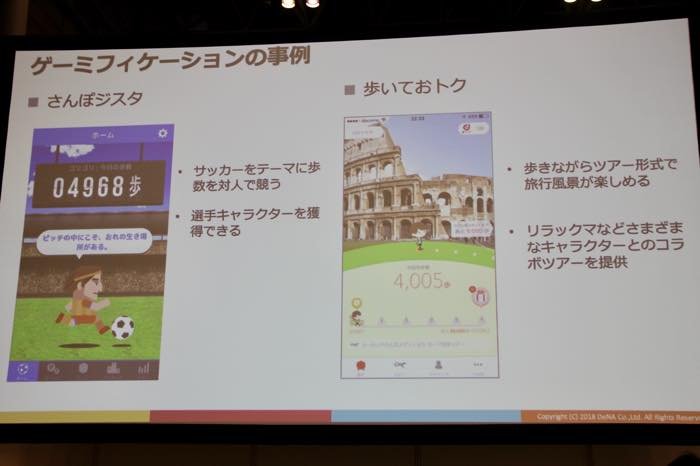

ゲーミフィケーション

運動をアプリを利用してゲーム感覚で楽しむ、それがゲーミフィケーションだ。歩けば歩くほど強い仲間が増えていったり、アプリゲーム内のコインが溜まっていったりと、ダンジョンや育成ゲームなどのゲーム要素を運動に取り入れるのだ。

スマホにデータが蓄積されていく達成感

アプリのプッシュ通知により復帰するための動線が敷かれる。継続ドライバによって、長く続けるモチベーションが保たれる。そして最後に、運動量や体重のデータがスマホに蓄積され、目で見てその成果や達成度がわかり喜びとなる。

この繰り返しが健康行動を継続させるための鍵になると四方氏は語った。

まとめ

「スマホ中毒」とも言われるように、四六時中スマホに向かうことで事故や事件に巻き込まれたり、健康や精神面で害があるという声も少なくない。しかし、今回のヘルスケア型治療法のように、スマホやアプリを有効活用し、個々の健康データを数値化・見える化できるのであればその見方も変わってくる。

iPhoneやApple Watchの登場によって、人々の生活や健康レベルが向上しているのは確かであるし、病気になる前の予防策を気軽に取り入れられるスマホ・アプリは、私達の未来には欠かせない健康維持手段となるだろう。