突然アウトドアに目覚めて、星降るようなキャンプ場へ行く機会が来るかも知れません。またクリスマスに天体望遠鏡をおねだりされることもあるかもしれません。星空を観測する準備はできていますか?

筆者の場合、まったく準備していませんでした。星座といえば、オリオン座やおおぐま座(北斗七星)を見つけられるくらい。織姫と彦星が夏に見られることは知っていましたが、何時頃にどこに位置しているのかは皆目不明。そんなときに出会った天体観測アプリが「Star Walk 2」です。GPSを利用して現在地から見える星空をリアルタイムに表示します。これさえあれば、晴れていても、曇っていても、星や星座を誰でもすぐに探し出せます。

Star Walk 2なら星座が簡単に見つかる

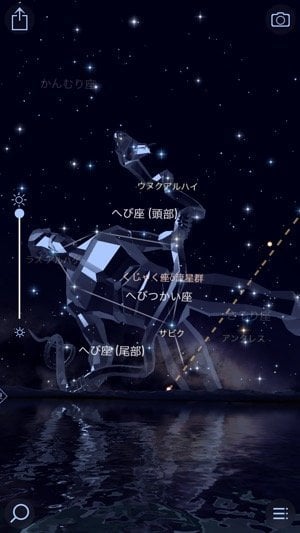

Star Walk 2のおもな機能は、GPSとコンパスを利用して星空を表示することです。スマホを空にかざせば、現在地から見える空がリアルタイムに表示されます。端末の動きに連動して星座や星が次々と現れて、自分のいる場所から見える星の名前が、手に取るようにわかるのです。

左:現在地から見える天体が表示される。星の数を調節し、実際の空に近づけることも可能右:実際の景色に星座を表示するARモードも搭載。建物などを目安に星を探せる

宇宙には88の星座がありますが、Star Walk 2はもちろんその全部をカバーしています。必要なデータは基本的にすべてダウンロードされているため、一部の機能(Wikipediaの表示など)を除けばインターネットに接続していなくても使えます。

使ってみると、星を見つけやすくする工夫がいくつもあることがわかりました。まず縦持ちに対応していること。前のバージョンは横持ちでしか使えなかったため、アプリを起動するときいちいち端末を回転する必要がありました。Star Walk 2ではこの手間がなくなり、地味に快適です。

また画面上で星の数を調整できるので、実際の空に近い状態で観察できます。等級に応じて、明るい星は明るく、暗い星は暗く表示され、それらが目安となって星座を見つけることができます。

夜間モード

真っ暗なところで観測するときにありがたいのが「夜間モード」です。暗い屋外ではディスプレイの明るさが目に眩しく感じます。「夜間モード」に切り替えると、暗闇でも目が疲れません。

左:検索画面。現在地から見えない惑星や星座はグレー表示になっている右:日の出や日の入り、月相などを調べることもできる

星や星座を見つけられないときのために、検索機能も用意しています。虫眼鏡のアイコンをタップして探したい惑星や星座を選ぶと、目的の惑星や星座までジャンプします。コンパスのアイコンをタップしてコンパスモードに切り替えれば、画面の矢印を見ながら星座や惑星の見える方角をぴたりと合わせることができます。

星の位置さえわかれば、「ほら、あれが夏の大三角だよ」なんて子供に自慢することもできます。ただし注意したいのは、「夏の大三角」や「春の大曲線」といった名前(アステリズム)では検索することができないこと。夏の大三角を探すには、「デネブ」「アルタイル」「ベガ」といった恒星を見つけるか、星座で検索する必要があります(「織女星」や「おりひめ」、「牽牛星」や「ひこぼし」といった中国名・和名では検索できません)。

天体図鑑としても使える充実のコンテンツ

Star Walk 2のおもな機能は星座を見つけることです。しかし、しばらく使っているうちにそれだけではないことに気づきました。天体に関する情報量が豊富で、天体観測をしていないときでも図鑑代わりに使えるのです。

たとえば「タイムマシーン」機能を使うと、時間を先送り(巻き戻し)して天体の動きを眺めることができます。

タイムマシーンでは好きな日時を指定して各天体の位置を正確に割り出せる

地球が自転していることや、星座や惑星がどのような軌道を描いて動いて見えるか、理解する手助けになります。本格的に天体観測をするのであれば、春先から見られるようになる木星や、2018年の夏に最接近する土星の動きなどを、あらかじめ調べておくのにも役立ちそうです。

ちなみに筆者は2018年1月31日に出現した皆既月食を見逃して悔しい思いをしましたが、タイムマシーンで時間を巻き戻したところ、月が欠けてきちんと赤くなっていくところまで見ることができました。天体ショーを再現するという使い方ができるのも、大きな特徴です。

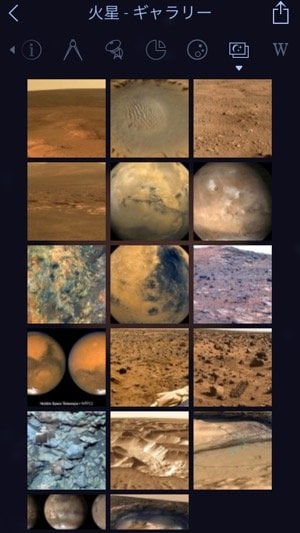

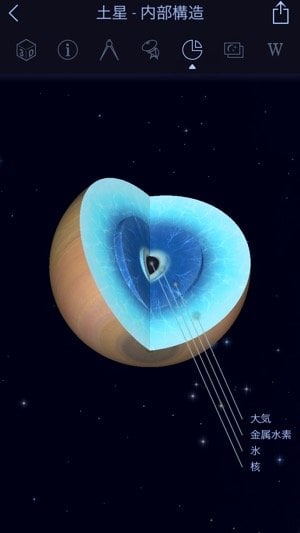

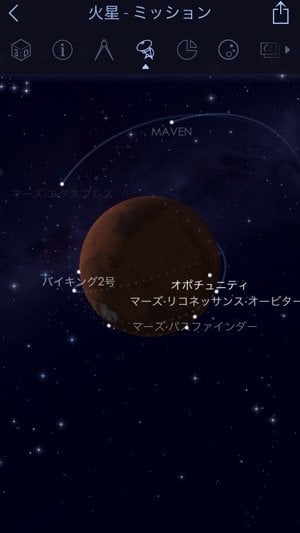

このほか追加機能を購入すれば、さまざまなコンテンツが解放されます。星座を構成している星々の並びを好きな角度から眺めたり、惑星の内部構造や過去に実施された探査ミッションの情報を調べたりと、まさに宇宙図鑑といった内容です。アニメーションで天体の仕組みや惑星の特徴を教えてくれる「スペースコミック」などもあり、子どもや天体の初心者が宇宙や星座について学べる内容になっています。

左:地球以外の場所から星座を見たらどう見えるかがひと目でわかる右:ギャラリーでさまざまなビジュアルを鑑賞

左:惑星の内部構造を3Dで表示右:探査ミッションごとに詳細なストーリーを表示

左:アニメーションで天体の仕組みを学ぶ。こちらは別アプリの「Star Walk Kids」に収録されているのと同じもの右:星座の一般情報や神話、Wikipediaのページなどをその場で読める

追加機能をまとめて購入したときの料金は360円です(スペースコミックを除く)。アプリの価格と同じなので少しためらいますが、趣味にかける料金と考えれば妥当でしょう。ただし、星を探したいだけなら不要です。また追加オプションに含まれている星座の神話は、Wikipediaの抜粋が表示されるだけなので、この点に期待するとがっかりするかもしれません(星座の神話は、オフラインで表示するための機能と考えたほうがよいでしょう)。それを差し引いても、追加されるコンテンツはかなりのボリュームです。

アプリ内課金で追加されるコンテンツはかなり多い

今風のアレンジは好みが分かれるところ

少し気になったのは、3Dのアートワーク(イラスト)が星の並びにマッチしていないものがある点です。星座は立体的なローポリゴンで描かれています。古風な星図に比べるとかなり新鮮ですが、独特のアレンジが施されているため、実際の星の並びとずれて表示されることも珍しくありません。

たとえば「おうし座」では2つの角に沿って星が配置され、「アルデバラン」が目のあたりにあるというイメージが一般的です。しかし、Star Walk 2ではそうした位置関係が、自由に解釈されています。

おうし座のアートワーク。星の並びをなぞっていないのがわかる

もちろん星座のアートワークは時代によっても変化し、「こんなイメージなんだ」と楽しむ見方もあります。筆者は今風のアレンジで気に入っていますが、星の並びから星座をイメージしにくいと感じる人もいるかもしれません。

また、一部のコンテンツが英語のままなのも残念なところです。Star Walk 2には折々の天体イベントをニュースで届けてくれる機能があります。旬な話題を知ることができて便利ですが、すべて英語です。

天体ニュースが配信されるがすべて英語

さらに惑星や星座の解説も、Wikipediaに日本語のページがないものは英語で表示されます。

まとめ:昼でも夜でも手元に置きたい天体観測アプリ

星を探せるというだけでなく、見て美しく、読んで充実のアプリです。天体観測はもちろんですが、星座や惑星に関心があるなら、興味のおもむくままに情報を紐解いていく楽しさが味わえます。すべての情報を表示するには、アプリ内課金が必要になりますが、筆者のような天体観測の初心者には、専門図書や図鑑などと一緒に読めるサブテキストとしても重宝しそうだと感じています。また子どもに体験させる教育・知育アプリとしても非常に優秀でしょう。

ARモードや人工衛星の通過通知が便利、星を音で表現する星座アプリ「スカイ・ガイド」

なおStar Walk 2には無料版もあり、購入前に試すことができます。ただ数回操作するたびに広告が表示されるストレスフルな仕様なので、気に入ったら有料版にアップグレードすることをおすすめします。